1 問いを軸に授業を設計~学習活動の適切な配列

1.1 教室でしかできない学びを充実~問いを軸に授業を設計 ★

・学びの場での「問いの活かし方」

・教材としての好適性~「問い」の性能評価

・目標理解と活用機会を整える授業デザイン

1.2 学習内容が同じでもアプローチによって学びの質は異なる ★

・確かな学力を獲得させるための「学習活動の適切な配列」

1.3 どんな問いを立てるかで授業デザインは決まる

・問いのあり方に焦点を置いた授業研究 ★

・学力観の変化は良問と悪問の分け方を変える

・大学入学共通テストの出題研究で持つべき視点

1.4 教え込むより、調べさせて気づかせる

・声に出して教科書を読むことの効能

・しっかり音読、問いを立てて理解の深化(英語の授業例)

1.5 大きな問いに挑ませるとき~問いの分割と準備の学習 ★

・小さな問いで学びを点検~フェイズごとの理解確認

2 新しい学力観~授業デザインを考えるときの土台

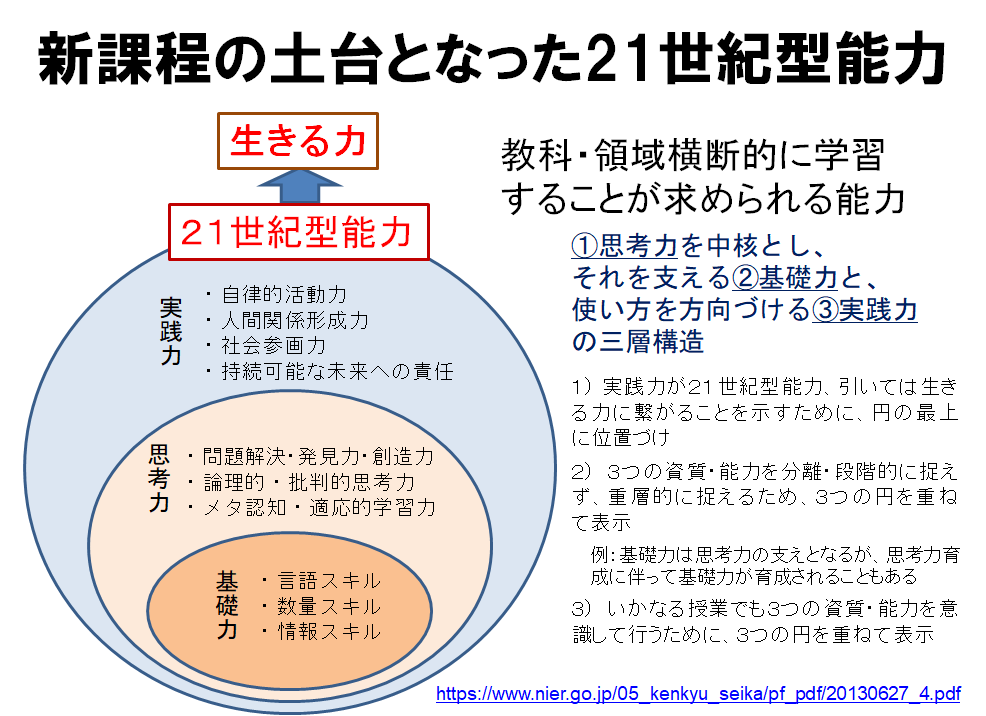

2.1 授業を通して21世紀型能力は育めているか

・資料を与えて読ませる/探させる、そしてその先に

・〇〇的な(教科・科目に固有の)考え方、ものの見方

・全教科でコミットすべき能力・資質の涵養

2.2 観察をタスクに「問題発見力」を育てる ★

・探究活動を通じて育む「思考力」と「実践力」

・探究活動やPBLを通して涵養すべき統計スキル

2.3 問いそのものを深化、拡張する練習の場

・探究のプロセスを経た「問いの深化」

2.4 PISAが測ろうとしている「創造的思考力」

2.5 PISAが測定する「読解力」 ★

・複数テクストの比較で試す「読解力」

・入試問題の「長文化」を指導者としてどう考えるか

2.6 教科の枠を超えて「学び」を語るために ★

3 活動を配列するときに持つべき着想

3.1 活動を配列するときに考えるべきこと(全4編)

・ 活動の一つひとつに目的を持たせる

・チェックポイントを意識した練習や作業

・活動を通じて目指すはコンピテンシーの増大

・個人で取り組ませる活動、教室外に設ける活動

3.2 限られた授業時間を有効に使う

3.3 ボールを投げるのはミットを構えさせてから ★

・生徒が持つ知識/イメージを把握してから学びをスタート

3.4 基礎力不足の生徒にどう学ばせるか ★

・学力層に応じた「指導の力点」

3.5 考えるための道具(体系的知識)を揃えさせるときの手順

4 新課程とカリキュラム・マネジメント

4.1 新課程に備え、改めて考えるカリキュラム・マネジメント

4.2 カリキュラムは{学習内容×能力資質}で設計する

4.3 カリキュラム・マネジメントの実行&検証フェイズ

4.4 カリキュラムを活かす、目的意識を持った科目履修

4.5 「学びの拡張」まで考慮したカリキュラムの設計 ★

5 授業デザインと授業外学習(予習・復習・宿題)

5.1 予復習に課すタスクで”教室の学び”を最適化 New!

・新しい学力観にそった授業と家庭学習の再設計

5.2 知識をどこまで拡張するかは個々のニーズに合わせて ★

・知識の獲得は個人の活動を通じて

・宿題を課すときに(再考)

5.3 新しい学びの中で「覚える力」が持つ意義

・課題解決を伴わない知識獲得は…(全2編)

6 活動の配列/授業デザインに関するその他の記事

6.1 伝達スキルと授業デザイン

・授業改善には授業デザインを先行させる

6.2 生徒の答案をシェアして作る学び(相互啓発) ★

・答案のシェアや発表で相互啓発を正しく働かせる

6.3 指導法の比較と組み合わせで授業デザインの発想拡大 New!

6.4 学びの個別化と授業者に課される役割の変化 ★

6.5 新課程が求める「学ばせ方」~学年間の円滑な接続 ★

6.6 新しい道具は、思考法や行動様式も変える

・ノート持ち込み可の定期考査がもたらすもの

6.7 道具が変わっても必要であり続けること(まとめ)

7 遠隔授業の成果と課題を通して考えるこれからの学び

7.1 遠隔授業の可能性と課題

7.2 デジタル・トランスフォーメーションと教室での学び

7.3 遠隔授業のデータから考える対面の良さを生かすポイント

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一