1 効果測定を通じた教育資源の最適配分

1.1 効果測定とスクラップ&ビルド(教育資源の最適配分)

1.2 働き方改革~校務の見直しと再構造化(記事まとめ)

1.3 先生方の多忙解消に~個々の教育活動の価値見直し

1.4 学校経営計画の進捗を確かめ、達成可能性を高める

1.5 優先的に取り組むべき課題をどうやって選び出すか

1.6 年間指導計画の“中間検証”をどう行うか

・最初の定期考査を前に~中間検証と今後の計画

1.7 新年度に向けて、最終結果と照らした指導の成果検証 ★

1.8 選考基準は妥当だったのか~追跡調査に基づく検証

2 データを用いて理解者と賛同者を増やす

2.1 効果測定は、理解者と賛同者を増やすため ★ Updated!

2.2 指導目標の達成を確かなものに~数値を用いた効果測定

2.3 新たなチャレンジに先生方の協働で取り組むとき(全7編)

・新たな取り組みを始めるときの鉄則 ★

・指導案の優劣を論じるときも

・共通教材を使用していても…効果測定と実践共有を着実に

・大きな成果が出た時にこそ~実践の共有と継承 ★

2.4 学校の教育力を伝える新たなモノサシ

・目標を持った状態で巣立たせる

・目標を見つける入り口~日々の学びでの興味・関心

cf. 建学の精神/教育目標に照らした行動評価

2.5 教育手法開発・指導法改善への計画は万全? ★

・指導計画の更新は、効果測定の結果を踏まえて

・評価の基準と機会を見直し~指導計画の起案前に

2.6 特色ある教育プログラムへの生徒の取り組み状況は?

3 指導と評価の一体化~実行のハードルを下げ、効果を高める

3.1 指導と評価の一体化~実現のための発想転換(前/後編)

・新しい評価の実行可能性を高めるための工夫 Updated!

3.2 評価基準やアンケートの文言を正しく理解させる

3.3 評価基準は使いながらブラッシュアップ Updated!

3.4 先生も生徒も、評価者としてのトレーニング

・生徒は評価者としてどこまで成長しているか ★

・リフレクション・ログから読み取る”評価者スキル”

4 新しい学力観に沿った評価方法 ★

4.1 振り返りを通じた学習状況/行動の改善

・体験のたびに感じたことをしっかり考え、言語化&記録

・探究活動と進路指導でポートフォリオに残すログ ★

・振り返りと行動変容(まとめページ)

4.2 自己評価/相互評価を通じて形成するメタ認知

・評価スキルの獲得とメタ認知の向上~思考・表現力を養う

・副作用を抑え、効能を最大化するルーブリック評価の運用 ★

・進歩を止めさせない自己評価の在り方

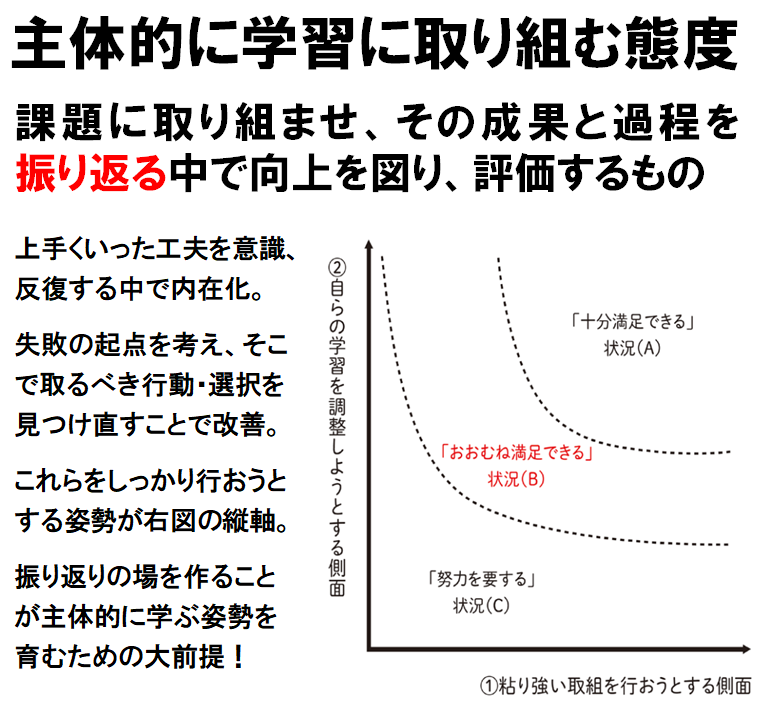

4.3 学びに向かう力/主体性をどう評価?

・学びに向かう力/主体的な学習姿勢をどう評価するか

・学びの方策、進路意識の形成過程における効果測定

・自ら学ぶ力を獲得させるために~観察と評価 ★

・評価は「知識・技能」のみ?(次期学習指導要領) New!

4.4 多様性、協働性(対話的な学びの場で)

・協働場面における個々の生徒の評価をどう行うか ★

・多様性をどう評価するのか

4.5 探究活動における評価

・成果より、プロセスに焦点を~探究活動の評価 ★

・探究のフェイズごとにきちんと評価&フィードバック

・探究活動の改善を図る「評価と振り返り」

・探究の各フェイズで行う「事前指導」と「目線合わせ」 New!

・探究型学習(課題研究等)の成果をどう測るか

cf. 総合学習/探究活動における「知識の活用」

5 変化量に着目して行う学習評価 ★

5.1 最初の答えと作り直した答えの差分=学びの成果 Updated!

5.2 どこにスケールを当てて学びの成果を測るか ★

5.3 頑張りをきちんと評価する~学びの意欲向上のために

5.4 学習者としての成長を促す”活動評価”と”振り返り”

6 データをいかに利用するか

6.0 データをいかに利用するか(序)

6.1 作成・保存されているデータの”たな卸し”から

6.2 データの組み合わせで見えてくる改善課題

6.3 ポートフォリオに何を記録し、どう活用するか

6.4 校内に蓄積されてきたデータを生徒IDで関連付ける

7 指導方法の効果測定

7.1 指導方法の効果測定(序) Updated!

・平均値の変化だけでは捉えきれない

・定性的な指導目標における効果測定

・ポートフォリオに残った記録を変数に

7.2 勘に頼らず、データに偏り過ぎず

7.3 学習評価は多様なツールを組み合わせて多面的・総合的に

7.4 指導法の比較と組み合わせで授業デザインの発想拡大 ★

■関連記事

- 出題研究の成果を踏まえて、考査問題のアップデート ★

- 考査問題の妥当性を評価し、最適化を図る(全4編)

- 考査問題における得点集計(集計の取り方と活用法)

- 考査の結果から自分の授業を振り返る ★

- 授業評価アンケートで尋ねるべきこと(質問設計)

- 学校評価アンケートをどう活用するか

- 新課程の下での指導を振り返る(ゼロ学期のスタート)

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一