クラスの中には様々な学力(獲得済みの結果学力のみならず、学ぶ意欲も含む)の生徒がいますが、学力層ごとに、指導の力点/獲得させるべき能力や資質の「重みづけ」には違いがあって然るべきかと思います。

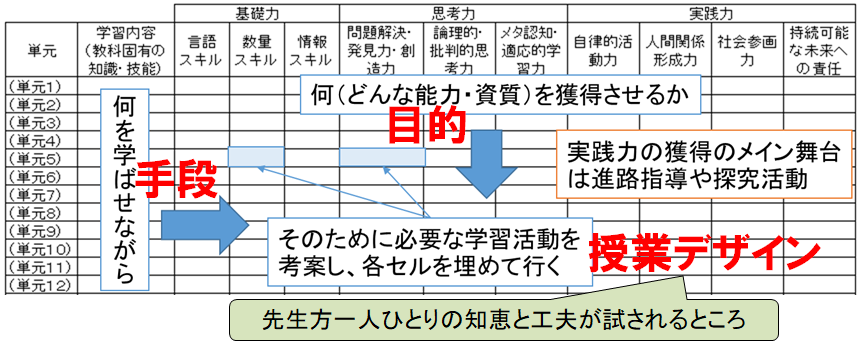

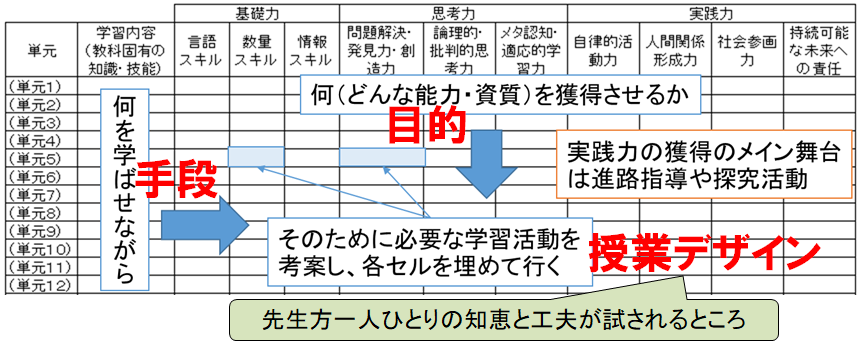

各単元の内容を学ばせながら、様々な能力や資質(21世紀型能力で言えば、基礎力、思考力、実践力を構成する要素群)を獲得させるのはどの層でも同じですが、卒業後の人生で引き受ける「主たる役割」によって、各要素の獲得/育成を図る上での「優先順位」もありそうです。

❏ 重点的に養うべき能力に応じた、学習活動の選択と配列

生徒の学力に合わせ、学習内容や課題を(難易度を基準に)選び出し、指導計画に組み込むのは、既に広く行われている「当たり前」のこと。

しかしながら、様々な学力層において、獲得の優先度が高い能力や資質の涵養をより確実なものにするには、それぞれに見合った「学習活動」を選び出し、学びの過程に厚く/重点的に配列する必要があります。

どんな能力や資質が獲得できるかは、どんな学習活動に取り組ませるか次第。(cf. 学習内容が同じでもアプローチによって学びの質は異なる)

学習を改善し、能力を伸ばすために行う「評価」もまた、それに応じた活動の場を必要とするため、学習活動の意図的な選択と重点的な配列は疎かにできません。(cf. 指導と評価の一体化~実現のための発想転換)

❏ 担うべき役割に応じて獲得が大きく期待される能力

学力最上位層を形成する生徒には、所謂「研究大学」に進み、新たな知の創造に力を発揮することが期待されます。その面白さと方法を(齧る程度でも)学ばせておけば、進学後の学びにも目的が生まれます。

これに続く層の生徒には、生み出された新たな知を効果的に活用して、社会課題の解決に取り組むコミュニティの中核を担って欲しいところ。PBLや協働学習で経験することが、将来の活躍の土台を作ります。

勉強が苦手な生徒にも、日々の生活の中で自分の役割を果たす(=社会に参加する)上で、必要な知識や理解を獲得できるだけの「学習方策」は不可欠です。マニュアルなどを読もうともせずに「習っていません/わかりません」では困りもの。無知は正しい選択も遠ざけます。

3つの層に分けただけの如上の分類は大雑把に過ぎますが、担うべき主な役割によって、備えておくべき力には何らかの違いはあるはずです。

生徒が卒業後にどんな役割を担い、社会と関わっていくのかをある程度想定して、授業や指導をデザインすることは、生徒一人ひとりに「よりマッチした学び」を提供することに繋がり得るのではないでしょうか。

❏ 成績が振るわない/基礎力に不安を抱える集団には

あまり成績の振るわない生徒が集まったクラスや学校では、各単元の学習内容の習熟を図ることも大事ですが、それ以上に「必要な知識を得るための正しい行動(=学び方)を学ばせること」が重要だと思います。

知らないこと/不明があったときに、必要な情報や知識を自力で得る方法と姿勢を学ばせておかないと、先生方の支援が届かなくなる卒業後に正しい選択を重ねる(=より良く生きる)ことができなくなります。

易しい内容で授業時間を埋め尽くし、一つひとつを丁寧に教えたところで、学びの方策の獲得は進まず、興味を刺激できるとも思えません。

下手をすると、生徒に「見くびられた感」を抱かせ、傷つけてしまったり、学ぶ意欲を損なわせてしまったりするリスクすらありそうです。

先ずは、教科書や参照型副教材(いずれも「読めばわかる」ように書かれているはず)をきちんと読ませましょう。あらゆる機会に「必要な情報を自力で集め、知に編む練習」を積ませることが大切です。

また、現状で学力が低いのは「学びに向かう姿勢/学ぶ意欲の弱さ」も理由の一つでしょう。これを放置しては学習の改善は期待できません。

注力すべきは、各単元を学んでいくときに「学ぶことへの自分の理由」を一人ひとりに持たせること。「自分事になりうる、具体的で差し迫った身の回りの課題」を用意できるかどうかが問われるところです。

❏ イノベーションの担い手として期待される最上位層は

学習上の困難をほぼ抱えず、適切な学びの機会さえ提供すれば、どんどん力を伸ばしていく生徒が大半を占めるトップ校/進学校では、「研究力が高い大学」を志すのが「進路の典型」かと思います。

イノベーション(科学技術上の新発見や新技術、課題解決への革新的発想など)の担い手となることが期待される以上、「新たな知の創造(への入り口)」を探究活動などを通して経験し、そこに興味と使命を見出したことが、進路先での学びとの良好なマッチングを作るはずです。

学力最上位層の生徒が一定以上の割合を占める教室では、より大きな知的刺激を与えるためにも、「知の地平を自ら押し広げ、新たな知(の断片)を見つける経験」を持ち得る活動の場を整えてあげたいところ。

日々の授業でも「探究的な学びの入り口」を作ってあげれば、自発的な学びを促せます。それを起点に「総合的な探究の時間」に繋いだ先には学んだことを通した社会との接点も見えてくるかと。総合型選抜で必要になる志望理由書や学修計画書の起草材料も揃ってくるはずです。

任意のチャレンジ課題として投げ掛けた「問い」にレスポンスした生徒がいたら、その成果(答え)をクラスでシェアするのがお奨め。触発された他の生徒の動き出しも期待できます。上位校ほど、先生からの教えよりも、生徒間の相互啓発の方が、学びの多くを占めるものです。

❏ コアを形成する中間層には、既存の知識の活用場面を

基礎力に不足がある(≒学習を進める上で問題を抱えやすく、結果的に学力が低い)層と、最上位を形成する層を先に取り上げましたが、その間を形成するのが、ボリュームゾーンである「中間層」。上層下位から中間上位~中間下位、下層上位まで広い範囲に分布する層です。

特定の学力層に限ったことではありませんが、創造され社会に蓄積された知を「宝の持ち腐れ」にすることなく、しっかりと学び、問題発見や問題解決に活用し、より良い社会の担い手として遺憾無くその力を発揮してもらいたいところ。さもないと社会の停滞・後退は必至でしょう。

当たり前に思えることにも疑問の目を向け、解決すべき問題を見出すには、物事を正しく理解するための知識群に加え、問題発見や解決策創造のために働かせる思考力が必要なのは言うまでもありません。

獲得させた知識に、生きて働く場(=課題解決に活用する機会)をきちんと与え、生徒一人ひとりに「思考力の働かせ方」を学ばせていくことが肝要です。その結果と過程を正しく評価しないと、さらに伸ばす機を失うことは改めて申し上げるまでもありません。

また、社会が抱える問題の多くは、ある特定の分野の知識だけでは解決し得ないものですので、他の領域とのコラボを可能にする、認知の網や協働性、コミュニケーション能力も高いものが要求されるはずです。

❏ 重点的に獲得すべき能力は何か、生徒との間で共有

先生方がこうした意識で、日々の授業における主眼の置きどころを探っても、生徒がその意図を正しく把握しているとは限りません。

生徒はそれぞれの学習履歴の中で、自分なりの「学習観」を作り上げています。授業に込めた先生の意図を理解するのに必要な「前提」がその学習観からこぼれていたら、せっかくの先生の意図も空回りです。

将来、どこかで担うことになる役割をイメージさせ、そこで必要な能力や資質が何であるかを言葉で伝えながら、日々の学びの中で取り組む学習活動を通して、その意義を具体的に実感させていきましょう。

何を目指しての活動なのかを把握できないことには、的確な振り返りは行えないはず。自分の学びを調整していく力(学びに向かう姿勢、メタ認知・適応的学習力)も効果的に養うことができなくなります。

先生方の意図がどこまで伝わっているか、時には生徒に「なぜこのような学習活動が配列されているのか」を尋ねてみましょう。空回りに後で気づくことほど空しいものはありません。言うまでもありませんが、如上の問いへの答えは、指導に当たる先生方の間での共有も必要です。

❏ 層別の構成割合に応じて、指導の主眼と学習活動を配分

生徒の学力層によって「育成に注力すべき能力や資質」が異なり、自ずと「授業内外に配列すべき学習活動のバランス」も異なって然るべき、というのが本稿でのご提案ですが、便宜上、大雑把に分けただけの如上の3つの類型にぴったりと当てはまるケースは稀だと思います。

自校がどの類型に当たるのか単純化し過ぎると、別稿「高校の普通科見直し議論に覚える違和感」で触れたのと同じ矛盾を抱えます。

そもそも、どんな集団でも学力差は時間の経過とともに拡大していく傾向にあり、入り口で選抜をしても程なく無視できない差が生じるもの。

目の前のクラスに、どんな層の生徒がどのくらいの割合を構成しているかを考え、その比率に応じて、獲得を目指すべき(身に付けることが期待されている)ものへの重みを調整し、それに応じた活動の配列をしていくのが「落としどころ」ではないかと思います。

先にも書きましたが、全方位的に能力・資質の開発を行う(=それぞれに応じた学習活動に取り組ませる)のが前提。どこかに「全振り」ではバランスを欠きます。調整が過度にならないよう注意しましょう。

繰り返しになりますが、重点的に鍛えたい能力・資質なら、指導の場を充実させるだけでなく、評価の場もきちんと整える必要があります。

何が足りないのか、何を学んでいくべきなのかを特定できなければ、指導計画の最適化は図れませんが、生徒自身にも、「自らの学びを改善」するために、正しく現状を自己評価させる必要があるはずです。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一