以前の記事でも書いた通り、授業や課題の難易度をある程度まで引き上げたとしても、「活動性」を十分に高めておけば苦手意識の発生を抑える/遅らせることができます。教え合い・学び合いが知識や理解の不足を補うことが、課題解決の可能性を高めるのは想像に難くありません。

しかしながら、その機能にも限界があります。学習者にはそれぞれが備える「負荷耐性」があり、それを超えた負荷をかけると、生徒同士で知識・理解・発想などを補い合ったとしても、課題の要求を満たせなくなります。カギになるのは学習方策の獲得と目的意識の高揚などです。

2018/07/27 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 活動性を高めれば、苦手意識の発生を遅らせられる

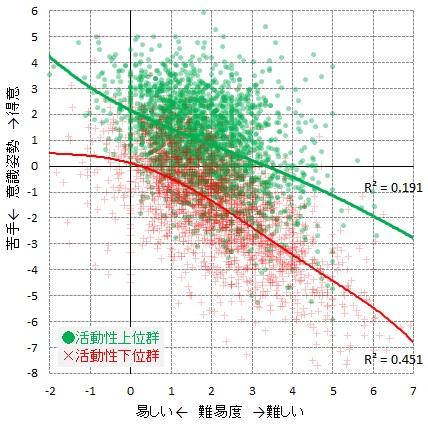

改めて、データで状況を確認しておきたいと思います。下のグラフは、様々なタイプの学校での授業評価アンケートのデータをマージして作成したものです。なお、サンプルサイズ(授業数)は9,353です。

横軸と縦軸はそれぞれ、以下の質問への回答を得点化したもので、全体から「活動性」の高さによって2つの授業群を抽出して表示しました。

| 【難易度】 | 授業内容や課題の難易度を尋ねる質問への回答:「難しすぎる」(+10)から「易しすぎる」(-10)の5段階スケールで、「ちょうどよい」が±0。 |

| 【意識姿勢】 | その科目が得意か苦手か尋ねた質問への回答:「得意」(+10)から「苦手」(-10)の5段階スケールで、「どちらでもない」が±0。 |

| 【活動性】 | 「討論や練習、作業などの活動を通じて充足感を得ることは?」という問いに、「とてもある~まったくない」の5段階で答えてもらった結果を得点に換算して、上位25%の授業と下位25%の授業を抽出。 |

要求される水準(到達目標や課題の難易度)が高まれば、それを満たせないケースが増える中、苦手意識が膨らむのは想像に難くありません。しかしながら、活動性の高低により近似線の位置と傾きが違います。

❏ 活動性が低いままだと適正負荷がかけられない

上図(グラフ)を見ると一目瞭然ですが、活動性上位群は座標面の上の方に集まり、下位群はそのだいぶ下に分布が集中しています。

活動性の低い授業では、難易度が「ちょうどよい」を超えた瞬間に苦手意識が優位になり、そこから苦手が加速度的に増えていきます。

一方、活動性の高い授業は、難易度が+3を超えるところまで得意寄りの意識をキープしています。

活動性上位群(授業内での話し合いなどがうまく機能している授業)では、そうでない授業群と比べて、難易度が高まった時に得意寄りの意識/科目学習への自己効力感を保ちやすいことを示しています。

課題を解決するのに必要な知識や理解、発想を、個々の生徒が備えていなくても、互いに交換して補い合うこと(教え合い・学び合い)で、課題の要求を満たせるケースが多いと考えれば説明がつくデータです。

分散知識や集団知(集合的記憶)が、課題の解決に有効かつ不可欠なものであることもまた、授業を通じて生徒に学ばせるべきことでしょう。

なお、別稿に示す通り、学習効果を最も強く実感できるのは、難易度が+2.0から+2.5の範囲に収まるときであり、生徒が「ちょうどよい」と答える±0では負荷が不足していることになります。

負荷の不足は、進捗を確かめ、次に向けた課題を形成するための「振り返り」の材料も乏しくし、「学習の改善」にもブレーキを掛けます。

❏ 負荷の感じ方を確かめながら、難易度の調整を図る

しかしながら、活動性を十分に高めている授業でも、難易度が過度に高まると、意識姿勢は苦手ゾーンに突入し、上下方向のばらつきも次第に大きくなっていくことも、如上のグラフは示しています。

活動性を高めることで苦手意識の発生を遅らせられるのは事実でも、限度を超えた難易度/負荷にいつも対抗できるわけではありません。

クラスの中で苦手意識が強く出始めてからの対処では、学びへの消極的な姿勢が既に現れているはず。後手を踏んだことになります。

定期的に難易度の感じ取り方を確かめ、負荷が過大にならないようにしたいところです。生徒がどう感じているかは「生徒に聞いてみる」しか把握の方法がありません。定期的なアンケートは不可欠です。

❏ 複線的なゴールの設定と負荷耐性を高める予防措置

負荷の調整を行うときは、クラス全体に達成を求める「必達課題」と、それを達成できた生徒に挑ませる「挑戦課題」に分けて、生徒一人ひとりの状況にあった「複線的なゴール」を設けるのが好適です。

授業の難度設定そのものをいじろうとすると、調整が行き過ぎてしまうことが少なくありません。

また、生徒側での負荷耐性を高めておくという予防措置を講じる(学習内容の高度化、学びの変化に備えさせる)ことも必要です。

当然ながら、学年・学期が進めば、学習内容は難しくなり、カリキュラムを進める中で、どうしても難易度が跳ね上がる局面があります。

そうしたタイミングを見越して、「不明が生じたときに自力で解消する方策」をあらかじめ身につけさせておきましょう。

❏ 生徒が個々にできることを増やせば、集団知も拡充

生徒同士の教え合い・学び合いで、高度な目標を達成したり、難しい課題を解決できる可能性が高まると言っても、土台になるのは個々の生徒の「学ぶ力」です。

集団知は、学びのコミュニティに参加する全員の知の「単純な合計」に止まらず、そこで生じる「化学反応(気づきの交換で生まれる新たな発想)」も上乗せされてその総量(広さと深さ)が決まります。

個々の生徒があらかじめ備えて、コミュニティに持ち込むもの(知識・理解・発想など)が大きくなるほど、集団知も相乗的に膨らみ、より高度な目標・課題にチャレンジできる土台が整っていきます。

生徒一人ひとりが、教科書や副教材・資料を読んで、必要な知を編めるようになり、様々な問いを立てながら考え尽くすことができるようにしていくことが、一定水準以上の負荷を掛けていくのに必要な準備です。

当然ながら、協働性や多様性もまた、集団知をより良く活用するための大切な土台です。その獲得を目指した指導と評価にも注力が必要です。

■関連記事:

- 科目への意識姿勢~得意と答える生徒を増やす

- 相対順位の低さから自己効力感と学習意欲を守る

- 基礎力不足の生徒にどう学ばせるか

- 失敗を積極的に経験させる(全3編)

- 活動させるのは観察のため~「観察の窓」を開く

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一