難易度の感じ方を把握し、負荷耐性を見極める

教科学習指導における目標ラインの設定や課題の難易度調整についてはいつも悩まされるところです。学力差、苦手意識への対応にも苦慮されている先生方も多いことかと拝察します。実際、ご相談を受けることもしばしばです。

学習目標が達成できない/課題を解決できないことが重なれば、次の学びに向かう生徒のモチベーションも下がるのは自明ですので、ついつい生徒が十分にクリアできるレベルに負荷を抑えてしまいがちです。

教える側の心理としては、ついて来られない生徒が気になるのは当然ですが、不用意に要求を下げ過ぎてしまっては、理解力等に余裕を残す生徒が伸びる機会を逸するリスクもあれば、後になって乗り越えるべき段差を大きく残してしまうことも懸念されます。

負荷が足りない状態が続いたり、急に増大したりすることが、どのような問題が生じさせるかを正しく想定するところから、「負荷の高め方」への基本的な考え方をまとめて行きたいと思います。

2015/02/17 公開の記事をアップデートしました。

❏ 負荷耐性の高まりに合わせた調整を

当然のことながら、生徒が学習者として成長(=学力や技能の向上に加えて、学習方策の獲得や負荷耐性の向上)を遂げるにつれて、同じ負荷を与えていても、授業や課題の難易度を尋ねたときの生徒の回答は徐々に「易しい、遅い」という方向に振れていくのが普通です。

課題を解決できた成功体験を積み重ねる中、生徒は自信もついてきますし、わからないことがあったときにどうすれば良いかも学びます。

この結果、大きな負荷を掛けてもあきらめたり苦手意識の中に閉じこもったりせずに、積極的に学びに取り組むようになっていきます。

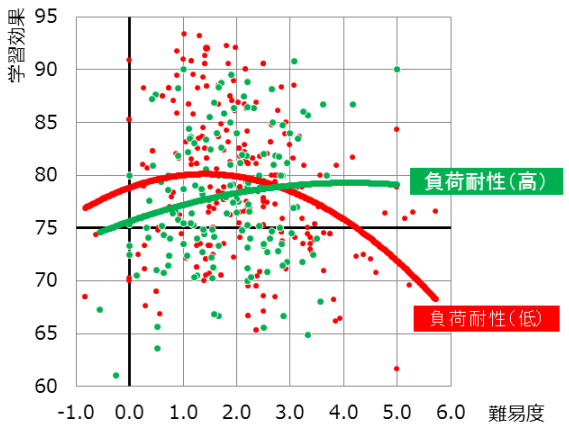

生徒が感じる難易度と学力向上感の関係を探ってみると、負荷耐性の高い学習者集団では近似線は緑色の曲線の位置にあり、逆に低い集団では近似線は赤い曲線の位置にあります。

改めて申し上げるまでもないかと思いますが、近似線の位置や曲がり具合は、学習者集団によって固定しているわけではありません。

実際のところ、PBL(課題解決型学習)を積極的に採り入れた学校での追跡データでは、初期段階では赤い曲線に近いところにあった近似線が、緑の曲線を超えるところまで移動しています。正しい学びを重ねさせることで負荷耐性を高めることは十分に可能ということです。

❏ 凸凹が小さく、逆行のないように

指導者側の経験則や勘だけで(=生徒の反応を探らずに)難易度の調整を行うと、振れ幅が大きくなり過ぎたり、負荷を高めるべき時機を逸したりと、不要なリスクを様々と招くことになります。

難しさ/易しさは生徒が感じるものであり、本人に聞いてみなければわかりません。授業をデザインするときには、生徒の特性に合わせた教え方・学ばせ方のアジャストという発想を忘れないようにしましょう。

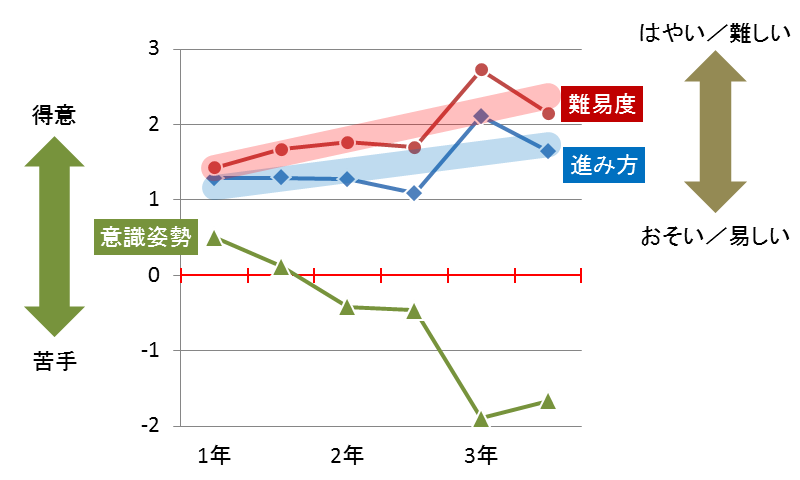

下図は、授業評価アンケートの集計結果を使って作成したものです。

難易度と進み方について、一定の幅を持った近似線を重ねてみました。2年生の後半で負荷が下がり、それを取り返すように3年生でグンと跳ね上がっている様子が見て取れます。

難易度や速さ(=学習者にとっての負荷)が大きく跳ね上がった瞬間に、生徒の意識が大きく苦手寄りに動いている点にご注目下さい。

次のタームで難易度を下げる再調整を行っていますが、一度染みついた苦手意識はそう簡単には払拭できません。意識姿勢の回復は小幅にとどまりました。

どこかのタイミングで「わからない」という経験をすると、その印象は後にも引きずります。「できなかった記憶」が不安となって頭に残り、その後の学びの中でチャレンジングな課題を解決できたとしても、その経験を自信に転化させる妨げになると考えられます。

❏ 難易度を生徒がどう感じているかこまめに把握

急激な負荷の変化で、生徒の内に苦手意識が生まれる瞬間を見逃さないようにしたいものです。生徒が感じる「難しい/易しい」「早い/遅いい」「何をすればいいかわからない」「何となく苦手」といった感覚は、傍から見ているだけでは正確に捉え切れないものばかりです。

生徒自身の声にしっかりと耳を傾ける機会を確保することが重要であることは、改めて申し上げるまでもありません。

授業評価アンケートで「難易度」の感じ取り方を学校全体で体系的に把握しておけば、ある学年の生徒たちがどの程度の負荷耐性を備えているか(=学習者としての自立がどこまで進んでいるか)も推定できますが、実施頻度はせいぜい学期に一度くらいに止まります。

単元の切り替わりや、これまでに経験が薄い課題に挑ませるときなどは、リフレクションシートや小テストの余白を用いて難易度に関するミニアンケートを行うのが好適です。

なお、適正な難易度設定は、別稿のデータでお示しした通り、「ちょうどよい」と「やや難しい」が拮抗するくらいのところです。

その2に続く

このシリーズのインデックスに戻る

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一