新しい生活様式のもとでの学習指導(まとめページ)

1 授業再開にむけて整えておきたい準備 1.1 授業再開にむけて整えておきたい準備(記事まとめ) 1.2 休校明けの授業を円滑に再始動する ・まずは、家庭学習の成果をしっかり確認 ・確認テストを行うか、単元課題で評価するか ・教室で学ばせることを絞り込んで授業を再計画 ・遠隔指導やICT活用のノウハウを継続開発 1.3 改めて迎える「新年度」の始動に当たって押さえたいこと ・教員間の「目線合わせ」…

臨時休校のリモート指導がきっかけで授業改善が加速?

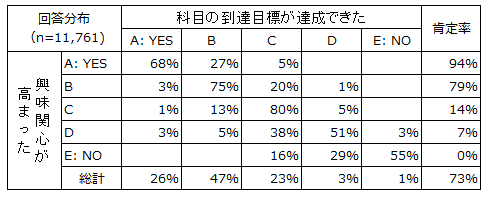

今年は年度当初から、臨時休校中のリモート学習、学校再開後の分散登校と様々な障害がある中での教育活動が余儀なくされましたが、1学期の授業評価アンケートの結果を見ると、評価が下がるどころか、大きく授業改善が進んだことを窺わせるデータも散見されます。 学習効果をダイレクトに尋ねる「授業を通しての学力の向上や自分の進歩を実感できるか」という問いにも、肯定的な回答が昨年度以上に増えているケースも少なくありま…

"長期休校への入試での配慮"が及ぼす影響を考える

新型コロナウイルス感染症の拡大によって休校が長引き、入試までに学習範囲を終えられない可能性が高まったことで、高校や大学は入試での配慮が求められ、そろそろ対応が出そろってきました。出題範囲を縮小するケースもあれば、特別な配慮をしないと決めた大学もあります。 報道でも、コロナ禍の大学入試、分かれる対応(朝日7/31)、公立高入試、出題範囲縮小も 「コロナ世代」危惧する声(同7/5)といった取り上げられ…

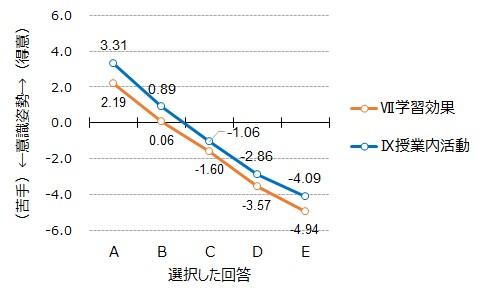

学力向上感、得意・苦手に成績が及ぼす影響は?

不要な苦手意識を抱かせない(後編)

不要な苦手意識を抱かせない(前編)

生徒が自力で学べる範囲を広げ、再びの休校に備える

新型コロナの感染が再び拡大しており、これから先、どこにクラスターが生じるかわからない不安も感じます。緊急事態宣言の時と同じような一斉臨時休校は、家庭の不安、教育の保証などの問題もあり、要請される可能性として高くはないと思いますが、校内で感染者が確認されての臨時休校は想定しておく必要がありそうです。 ❏ ICT環境の整備は必須だが、それだけでは… 緊急事態宣言の下での一斉休校では、通信環境や機器の整…

板書の技術 #INDEX

板書の技術(その7)

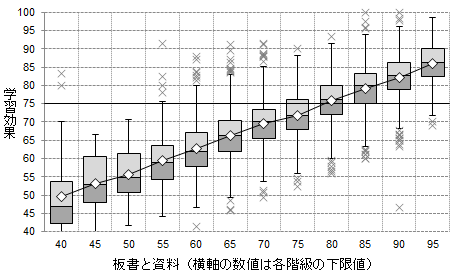

生徒の学習活動を視点に考える板書のあり様 本シリーズのタイトルは「板書の技術」でしたが、ここまでに触れたことの中には、いわゆる「板書のテクニック」とイメージの異なるものが多く含まれます。これは、黒板が単なる伝達/情報提示のための道具ではないことの証左ではないかと改めて考えるしだいです。最終回では、学習者側での活動まで視点を広げ、効果的で、且つ不要な弊害が出にくい板書のありようについて考えてみたいと…

板書の技術(その6)

板書を補完するツールとしてのプリント 板書に加えて/代えて、多彩なプリントを駆使して効果的な授業を展開している先生もたくさんおられる一方、不用意なプリント使用が学びを浅いもの、断片化したものにするリスクがあります。板書の技術というシリーズですが、板書を補完するツールとしてのプリントを考えます。プリントには様々なものがありますが、機能に着目すると以下の4タイプに分類できるのではないでしょうか。 この…

板書の技術(その5)

生徒のノートに残ったときをイメージして 板書はその場の用を果たすたびに消されるものですが、生徒のノートに書き写されたものはその後もずっと残ります。板書のスタイルに年間を通してある程度まで統一したものがないと、生徒がノートを見直したときに、表記のバラつきはわかりにくさの原因になります。書籍を読んでいても、章ごとに組版の方式や表現が異なっていたら読みにくくて仕方ないですよね。不整合に気を取られてしまっ…

板書の技術(その4)

板書を辿り直して、学びの振り返り 様々な学習活動を経てひと通り学び終えた段階での「振り返り」や「まとめ」の重要性は言うまでもありませんが、このフェイズでも板書には効果的な利用法があります。導入と展開を通して描き上げておいた板書を辿り直しつつ、要所を問い掛け確認し、そこまでの理解を言語化するとともに板書に加筆を施すことで、深く確かな学びに近づけます。併せて、板書を有効に活用する中で、生徒がノートに書…

板書の技術(その3)

授業展開の各場面での板書とそこで学ばせるもの 前々稿、前稿と、深く確かな学びに板書が欠かせない理由や、適切な板書がもたらしてくれる副次的な効果について考えてきましたが、今回は導入、展開、演習、まとめ、振り返りという授業展開の各フェイズにおける板書の有効な活用について考えてみようと思います。板書だけ整えても授業が成立するわけではありませんが、上手に使うと中々の効果があるのが板書だと、起草しながら改め…

板書の技術(その2)

伝えるべきものを効率的に確実に伝えるために 知識や理解を形成することは考えるための道具を揃えることであり、それらを用いる「思考や判断」「課題の形成と解決」の土台を作ることに外ならず、決してないがしろにはできません。しかしながら、学習内容を学びながら様々な能力や資質を獲得するための学習活動にもしっかり取り組ませようとすれば、教えること(知識の伝達)に当てられる時間は自ずと減少しますので、より効率的な…

板書の技術(その1)

コミュニケーション・ツールとしてのICT

臨時休校や分散登校が続くで、ICTの利用が一気に進んだように見受けられます。校内のWi-Fiも整備が加速しそうですので、利用環境は今後ますます改善していくものと思われます。タブレットやスマホを使って小テストやアンケート、意見集約などを行う機会も増えています。ICTを用いた小テストは回答した瞬間に採点が完了し結果を表示できるため生徒の理解度がリアルタイムで把握できます。賛否が分かれる問題で生徒の意見…

強調の正しい方法 #INDEX

大切な事柄をしっかり伝え、きちんと覚えてもらおうと、日々の教室の中では様々な強調の方法が工夫されていますが、方法を誤ると、狙った効果が得られなくなるのみならず、ポイントを埋もれさせたり、知識を断片化させたりと望まない効果(副作用)を招きかねません。 方法が正しいかどうかは、目的との整合性、つまり目的の実現にどれだけ効果的に寄与できるかです。 強調することの目的を、意識をきちんと向けさせ、強い印象と…

強調の正しい方法(その5)

シリーズの最後にあたり、伝達技術としての強調のコツについて考えてみます。既にご理解いただけている通り、プレゼンテーションの技術を駆使するだけでは「生徒の認識から漏れることなく強く印象を刻む」という本来の目的を果たし得ないものになりかねません。それぞれの技術を使う上でのポイントを抑え、効果的に利用したいところです。 2014/10/21 公開の記事を再アップデートしました。 ❏ 大事なところほど、ゆ…

強調の正しい方法(その4)

強調の目的が「目立たせることで、意識や記憶からこぼれることを防ぐこと」であるとすれば、教科書・プリントの重要ポイントにマーカーを塗らせることや、確認テストを行って覚える機会を増やすことも、広義には「強調の一種」ということになります。いずれも広く使われている方法で、生徒も小学校以来の習慣の一つとして自然に受け入れていますが、使い方を間違えると強調の効果が薄まるばかりか、知識の断片化を加速させてしまう…