先日、新聞である記事を読みました。内容は、デジタル導入の教育先進国で成績低下や心身の不調が顕在化しているというもの。フィンランドでは紙の教科書復活を「歓迎」する動きがあるとのことです。

デジタル教科書の普及が進む中、これまで難しかったこと(例えば学びの個別最適化など)にも可能性が広がっていますが、「使えて便利」と飛びつくだけでは、気づかないところに歪みを作るリスクもあります。

教育的な目的(=どんな能力や資質を育むか)を常に意識のトップに置き、副作用を適切にコントロールできる使い方を模索し続けていく必要があると改めて感じます。AIの利活用についても同様でしょう。

❏ 問題はデジタル教材にあるのか、使い方なのか

デジタル教科書の普及により、学びの個別最適化や多様な学習スタイルへの対応が可能となりました。これにより、生徒一人ひとりのニーズに合わせた指導が実現しやすくなっているのは間違いなさそうです。

冒頭の「逆行」ともいえる動きに繋がったネガティブな側面があるとしても、それがデジタルの活用と不可分な(どうやっても付きまとう)問題なのか、「使い方の問題」なのかはきちんと切り分けが必要です。

病気の治癒に有効な薬剤だって、用法を間違えたら副作用が出るのが当然。デジタル教材についても、正しい用法・用量を見つけ出し、守らなければなりません。「使えて便利」という手放しは危険。学習への影響を総合的に見極めながら使い方を決めることが重要です。

新しい道具を活用した学びを経験させたら、狙い通りの効果が得られているか、副作用が出ていないか常に点検(評価)しましょう。

❏ 学力の低下や心身の不調を招いた原因は?

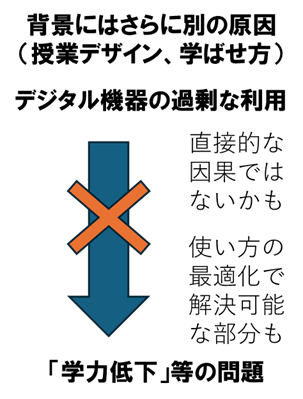

フィンランドの例(冒頭)と同様に、スウェーデンでも生徒の読解力の低下が指摘され、デジタル機器の過度な使用がその一因と考えられているとのこと。国内でも、スマートフォンの使用時間が長い生徒ほど成績が低下する傾向を示す調査がありました。

これだけ読むと、「デジタル機器を使い過ぎると学力が低下する」という結論を導きたくなりますが、データが示しているのは「相関」だけ。「因果」はそれほど単純ではないはずです。

デジタル機器を使えば、検索も容易、求める答え(らしきもの)がすぐに手に入り、わかった気になり、そこで学びを止めるというメカニズムが介在することで、学力低下という結果になるとしたら、「わかった気にさせない」ように問いを重ねさせれば良い話。

スウェーデンでは、学校図書館の利用促進などを通じて改善が試みられているとのこと。少しでも疑問が残ったら別ソースに当たらせたり、検索結果として表示されること以外にも目を通す(書籍なら自然にそうなる)ように仕向けたりするのは上記の弊害を防ぐ有効な手段でしょう。

書籍や資料を読むと前後の文脈にも目が向くのに対し、デジタル環境では「知りたい情報だけを素早く取り出す」ことが容易になる分、学びの広がりが限定されるリスクがあります。日頃から教科書をきちんと読ませることに注力しておくことは、そうした弊害のリスクを低減します。

インターネットの使用頻度が高い子どもほど前頭前野や海馬の発達が遅れる傾向があるというのは、注目すべきことに違いありませんが、それがそのまま「因果関係の方向」だと決めつけるわけにはいきません。

逆方向の因果(脳領域の発達の遅れが自律的行動を妨げ、結果的に長時間使用を止められない)だって想定してみる必要がありそうです。

発達上の問題がなくてもスマホを使い続けてしまう生徒もいます。背景には時間の使い方を適切にデザインする力を育めていない、達成可能でやりがいのあるタスクが与えられていないといった問題があるのかも。

こういった問題には先生方の関与が可能。模試や考査などの振り返りを通じて、学習行動の改善を図らせる指導を重ねることや、日々の授業で適切なタスク(=事前指導でレディネスが整えられ、且つ生徒が自分ごとにできる課題や問い)を与えることで、改善が図れる問題です。

これらはいずれもデジタル教材の導入とは無関係に、日々の教室でなされるべき指導。その成果が十分に上がっていれば、デジタル教材などを活用する際のリスクは最小限に抑えらえるのではないかと考えます。

❏ 深く確かな学びの実現に寄与する使い方か(ICT)

教室でICTを利用するにしても、わかりやすく伝えるだけではその機能を活かしきったことにはなりません。別稿でも書いた通り、ICTの使いどころは「伝達」「調査」「対話」の3フェイズです。

デジタル教科書の導入で「伝達」の機能はさらに強化されていますし、スマホネイティブの生徒には「調査」はお手のもの。指導では、情報の信頼性の検証などに焦点を当てることになると思います。

一方で、放っておくと進まないのが「対話」の部分。詳細は以下の記事に譲りますが、教室でどのような対話を作り、その充実にICTをどう使っていくのが好適かというのが先生方に向けられた問いです。

対話は、気づきの交換で思考を拡充しますが、それだけでは深く確かな学びが担保されるわけではありません。前後の個人ワークが肝です。

対話に臨む前の準備にどれだけ取り組ませるかが大事。ICTを使って十分な情報を集めることができているかも点検し、不足のある生徒には助言や振り返りを通じて、その改善を図らせましょう。

❏ 「問い」を効果的に使って主体的な学びに向かわせる

反転学習や協働学習が狙い通りの成果を得るには、準備フェイズで生徒がしっかりと調べ、考えてくることが大切です。考え尽くした結果を伝えることはコミュニティへの貢献であることを意識付けましょう。

予習の範囲を示して「ちゃんと準備してくること」と指示をするだけでは、生徒は動けません。問いを与えて学びの方向を示しましょう。

教科書を読ませるにしても、漫然と目を通すだけの場合と、答えを導くべきと問いが与えられているときでは、読みの深さも違ってきます。

生徒がそれぞれに工夫して、自分のペースで学べる(=個別最適化学習の実現)がデジタル教科書の最大の利点でしょうが、それを活かすのに不可欠なのが「先生方が与える問い」ということです。

急速に教育のデジタル化が進む中、問題を表層的に捉えるのでは、舵の切り方を間違えるリスクがあります。背景まで思考を巡らし、問題を切り分けるべきというのが、本稿を起こした起点の考えです。

デジタル機器に加えて、AIの利活用も可能性と心配事が混じりある状態。それだけを見るのではなく、冒頭でも書いた通りに「教育を通じて何を目指すのか」「そこに新しい道具はどう使えるのか」「そのために必要な土台作りはどうあるべきか」を考えていきましょう。

大切なのは、適切な授業デザインであり、その最適化のためには指導の効果を確かめるための評価の仕組みを確立することだと思います。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一