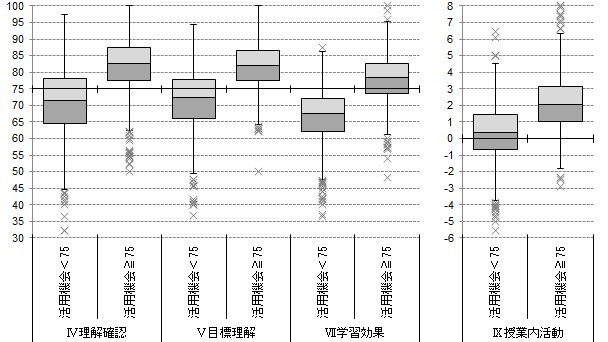

獲得した知識や理解を活用して解決する課題を軸にした授業デザインを採ることで、「学習目標の把握」「授業内活動の充実」「理解確認の徹底」といった学習効果を高めるための必須要件の大半を効率よく整えることができるのは、別稿「知識活用の機会を整えて授業改善を加速」でデータを添えてお伝えした通りです。

2017/09/25 公開の記事を再アップデートしました。

ここで問題になるのが、どのような問いを用意して「ターゲット」とするかです。問いの置き方によって学びの焦点が向くところは、まったく違うものになります。(cf. 学びを深める、問いの立て方とその使い方)

学習を通じて獲得する「知識・技能」が同じものであっても、それらがどのように「生きて働くか」は、問いのあり方/問われ方しだいです。

従来型の問いをターゲットにしていては、新しい学力観に沿った活動の配列/授業デザインの実現は難しいかもしれません。

❏ 新しい学力観に合った”問い方/問われ方”

導入フェイズで提示する「本時のターゲット設問」は、学習目標を正確に表し、生徒が目標の達成を検証できるものでなければなりません。

古く工業化社会にあっては、習ったことを覚え、正確&スピーディーに再現できることが求められていたため、活用を想定しない知識の獲得だけを試す(=求める)ような問題が大きな割合を占めていました。

今の時代にそんな問題を提示しても、これからの社会で求められる「身につけるべき学力/学びを通じてできるようになること」を正しく生徒に伝えることはできません。

PISAが始まる前と後とでも、出題の主流は大きく変わってきています。持てる知識、設問で与えられた情報を課題解決にどこまで活用できるかを試そうとすることに出題意図が大きく変わってきているのは、ここで改めて申し上げるまでもありません。

ちなみに、PISA2013で日本の国際順位の低さが大騒ぎされた後、順位が回復基調に転じた(データはこちらから)のは、「知識の獲得は高スコアだが、知識の活用が相対的に低い」との分析を受けて、教える側の意識が変化してきたことが一因ではないかと思います。

❏ 出題研究を通じて”新しい問い方”を学ぶ

新しい学力観に沿った「問い方」を学ぶ好適な教材のひとつは、大学等の入試問題です。(中高一貫の附属中学校/前期課程の指導では、周辺の競合校なども含めた他の高校の入試問題でしょうか。)

大学で入試の出題担当になると、ものすごいプレッシャーと仕事量を抱えることになりますが、それでも優秀な生徒を逃さず選び出したいとの思いは、適切な問いを用意することに向かいます。

専門とする研究領域が、社会が抱える様々な課題にどのように関わろうとしているかを踏まえて、出題テーマを決めることもあるでしょう。

出題担当者は、それぞれの科目について出題を任されるほどの専門性を備えているのに加え、日々の授業で学生/生徒の指導に当たっているだけに、入学後の学習にどんな学力が必要かもわかっています。

日々の授業で得た知見も活かしてより良い入試問題を作ろうとしている大学の先生方は、高校の先生方にとって、言わば「より良い教育を目指す(まだ会ったことのない)同志」です。

そうした方々が、知恵を絞り、苦労して作り上げた入試問題を「共有財産」として積極的に活用することで、新しい学力観に沿った学ばせ方を実現していきたいものです。

新課程への移行を機に、その理念を反映した問題が増えてきています。ここ数年は、特に出題研究に力を入れるべき期間だと思います。

ただし、問い方を学ぶ教材になるのは、新しい学力観に沿って教育改革に本気で取り組んでいる学校の選抜試験問題に限られそうです。教育改革への本気度が低く、自校内での授業も旧態依然なら、わざわざ苦労して入試改革に取り組もうとの動機が生まれないからです。

❏ 出題研究の対象をより広くとるための「分業体制」

共通テストをスタートに、生徒が目標とする大学群の入試(一般選抜に加え、総合型選抜も)の出題を研究するにしても、その量はあまりに膨大。ひとりで取り組むのでは、完遂の見通しも立たず、眩暈がします。

教科内の分業で、先生方一人ひとりの負担を下げたいところ。問い方まで学ぼうとすれば、問題をひとつひとつ解いてみる必要がありますが、そこまでする必要のない問題も(残念ながら)少なくありません。

問題が手に入ったら、先生方で手分けしてフィルターを掛け、「じっくり解いてみた方が良さそうな問題」と「そこまでしなくていい(つまらない?)問題」を分けてしまうのが好適です。

ここから先は、先生方一人ひとりのお仕事になりますが、前者だけを対象にするにも、「片っ端から」手を付けるより、自校の生徒が目標とする/受験することが多い大学のものを優先した方が、教材研究に当てられる限られた時間を有効に使うことができるはずです。

分業は校内の先生方に閉じて行わずとも、校外のネットワークを利用してより広い範囲で行うこともできるはずです。学校を通した公式なものでは窮屈ですが、大学の同期、自由参加の研究会などで仲間を募れば、気構えなく協働を楽しめるのではないでしょうか。

❏ 問い方を学びつつ、「問いの使い方」の研究も

所謂「高大接続改革」以降、正解が一つに決まらない問題や学習型問題の出題もあちらこちらで見かけるようになりました。

従来は「正しい答えを導くことさえできればOK」でしたが、近年は、自分の考えや意見に「相手の理解と共感を得られる表現」を与える力を備えているかどうかを試そうという意図による出題も散見されます。

こうした出題例を生徒の目に触れさせるだけでも、今学んでいることが入試でどのように問われるか、どんな力が求められるのかを理解させ、学びに方向を与えることができるはずです。

しかしながら、実際の授業での問いの使い方が、昔ながらの「先生が解いて見せて、生徒は答えを覚える」のままでは、生徒が「知識・理解の活かし方、働かせ方」を学ぶ機会にならず、そこで獲得できる能力・資質も小さく、偏ったものになってしまいます。

問いを起点にして、どのような学習活動を配列し、学びの仕上げにどう取り組ませるかを考えることは「授業デザインの考案」そのものです。日々の授業で工夫を重ね、その効果を検証していきましょう。

効果的な指導法(ここでは「問いの使い方」)を見つけ出したら、出題研究に一緒に取り組んだチームのメンバーとの共有もお忘れなく。そのアイデアをもとに、さらに協働でブラッシュアップを重ねれば、指導法の改善には一層の勢いがつくはずです。

■関連記事:

- 入試問題を授業の教材に使うときに

- 大学入学共通テストの出題研究で持つべき視点

- 新たなチャレンジに先生方の協働で取り組むとき

- 問いをテーマに授業を考える(まとめページ)

- 活動の配列/授業デザイン(ジャンル別記事インデックス)

追記: 出題研究を通して学んだ「問い方」は、日々の授業だけではなく、定期考査の問題にも反映させていきましょう。生徒は、考査問題に合わせて勉強しますから、授業だけ変えても生徒の学力観を正しい方向に導く効果は限定的です。(cf. 考査問題で何をどう測るか)

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一