前稿でお伝えした通り、教材や課題を選ぶときに難易度をどの程度に設定するかを考えるには、成績などの結果学力以上に、生徒が自分の学習やパフォーマンスをどう感じているかが重要な基準になります。

❏ 教材を変更する前に打てる手/打つべき手がある

課題や到達目標の難易度についての生徒の意識を把握できたら、実際にどのようにして難易度を調整するかを考えることになりますが、教材や課題の「入れ替え」だけで調整を図るのはちょっと危険です。

その前にやっておくべきことも、打てる手もたくさんあります。何事も、拙速な解決策に走らないことが大切です。

教材そのものを入れ替えたりすると、調整が行き過ぎてしまうことがあり、却ってことを難しくします。

急激な難易度の変化は、学習者にとって良い影響は与えず、その期間に作ってしまった苦手意識や学力向上感の希薄さは、取り戻すのに長い期間を要します。時には卒業までに間に合わないことすらあります。

そもそも、教材を教えるのではなく、教材で教えるわけですから、まずは扱い方を考えることが先決でしょう。

同じ教材で同じことを学んだとしても、アウトプットは様々な形を採ることができます。

別稿「ひとつの課題から複線的なハードルを作る」でご提案した方法もお試しいただきたく存じます。

取り敢えず必達目標としてここまでは覚えてもらわなければというものと、ここまで論述できるようになったら文句なし、という複線的なハードルを一つの課題の中で併存させることが可能です。

また、教材を「入れ替える」ではなく、上位生を対象に限って「足す」という方策も考えるべきでしょう。全員に提出を求めず、挑む意欲のある生徒だけでかまわないという扱いですね。

頑張って解いてきた生徒に対しては、きちんと評価して見せ、且つ優れた答案に仕上がっていたら、プリントや掲示で他の生徒の目にも触れさせ、相互啓発に利用したいものです。

❏ 苦手意識を抑制する2つのアプローチ

前稿で触れた、得意/苦手の意識ですが、同じ生徒であっても固定したものではありません。2つの要因で生徒の感じ方は大きく変わります。

ひとつめは、学習目標をより明確に示すことです。

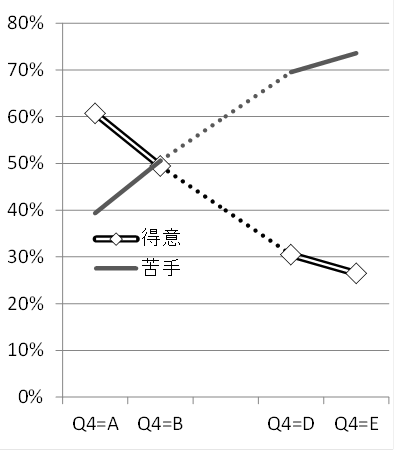

別稿「目標提示が苦手意識を抑制」でデータを示してお伝えした通り、「今日は○○をするんだよ」「今○○をしようとしているところだよ」をはっきりと示すことだけでも、苦手意識は大きく抑えられます。

Q4:学習の目的や取り組み方を先生が伝えてくれる。

A「そう思う」~D:「そう思わない」(4段階)

- 目標に照らした補完的な理解が効くこと、

- 途中でも一歩ずつ目標に近づいていることを確認できること、

- 迷ったときにも目標を思い出して修正ができること

などが、その理由と考えられます。

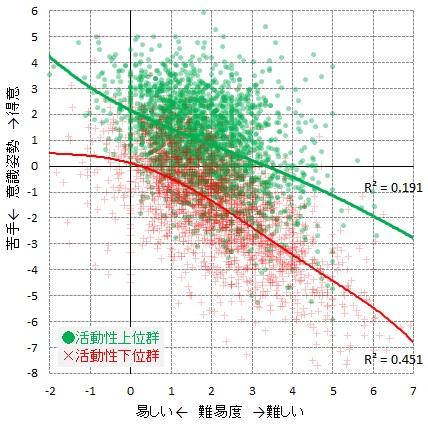

もうひとつの方法は、教え合い・学び合いなどの協働的要素を増やすこと。下のグラフは、「活動性を高めて苦手意識を抑える」でご紹介したものです。

同じような難しめの課題を与えていても、授業内での活動性を高めておけば、生徒はそれほど強く苦手意識を抱えていない様子が見て取れます。活動性が苦手意識の発生を抑える、というわけです。

周囲との相互援助を断ち切られて、先生とのやり取り、教科書とのにらめっこだけでは、躓きの一つがあっただけで先に進めなくなります。

時間が経過して次の段階に学びが進んだときに、前段で整えておくべきレディネスが欠け落ちているだけに、不明を積みあげ、「わからない」の雪だるまが完成します。

ちょっと隣に訊けたり、あいまいなところを口に出して言えたりする環境は、躓きからの立ち上がりを容易にするのだと考えましょう。

先生が机間指導で救助に向かおうとしても、同時に多くの生徒が躓いていたら…。その段階できちんと理解できている生徒を先生役にしてしまえば、救助を待っているうちに手遅れになる危険も減るはずです。

❏ 使い込んだ参照型教材も、頼りになる救援者

別稿「参照型教材を徹底して使い倒す」で書いた通り、徹底して使い込んだ参照型教材が手元にあれば、わからないことがあってもこれを見れば何とかなるという意識を持たせることができます。

この「何とかなるという展望」こそが、「学びをあきらめない気持ち」の原資になるのではないでしょうか。

これを使えば自力で勉強できるという認識へ

教材の文章を読み解きながら、参照型教材の該当ページを開き、そこに書かれていることに触れる――書かれていることをもとに考えれば、文章が理解できていくという経験を重ねる中で、やがて「初見の文章でも、この道具を使えばなんとなくわかるんだな」と思ってくれるようになります。

その生徒は学習者として次のステージに進んだことになります。教えてもらい、正解を与えられるのを待つだけでなく、自力で初見の課題に取り組める土台の一つを得たことになるからです。

こうした自己効力感は、何事にも代えがたい財産ですし、高校を卒業したあとも自分の興味に応じて様々な学びに取り組んでいく起点になるのではないでしょうか。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一