次期学習指導要領に向けた検討の中で、評価の対象を「知識・技能」に絞るとの提案がなされたそうです。理由に挙がったのは「思考・判断・表現」や「主体的に学習に取り組む態度」は、客観的な評価が難しく、教師や生徒に過度な負担をかけている、というもの。

確かに、学力の3要素のうち、2番目と3番目の基準が曖昧で、表現力の高い生徒が思考や判断の力まで高く評価されたり、教員の意図を汲んで「主体的に見える行動」をとる生徒がいるなどの弊害があります。

しかしながら、問題の本質的な解決には、「評価をやめる(諦める)」という後退ではなく、的確な評価が行われるよう、現場の理解を高めるとともに、必要な支援(効率化を図るツールの整備など)の充実を図るという方向での「前進」を選択すべきだと思います。

PISA2022で用意されていた「創造的思考力」のオプションにも国として参加せず、指導と評価が難しいからといって「撤退/見送り」との判断に至るのは、合理的とは言えないのではないでしょうか。

❏ 育成には評価が不可欠~進捗と改善課題を捉えた学び

昨年末に公開の「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」では、学力の三要素(「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」)は今後も必要な資質・能力で、その育成は生成AIが進化した社会でも重要としています。

普通に考えても、思考力、判断力、表現力が不要な社会は想定できず、それらを身につけるためにも、急速に変化を遂げる社会の中で「正しく学び、より良く活きる」ためにも、主体的に学びに取り組めることが不可欠であるのは疑いようもないと思うのですが、いかがでしょうか。

今後、次期学習指導要領に向けた「評価」に関する議論がどう進展しようと、現行課程がその獲得を目指してきた学力の三要素(あるいは21世紀型能力の基礎力、思考力、実践力)の育成が不可欠なのは明らか。

学びが進むごとに的確な評価を行うからこそ、進捗と改善課題を捉えた学びが実現し、何をどう学んでいくか/学ばせていくかの方向が得られます。「評価なしには(効率的な)育成はできない」と考えましょう。

評価の基準を明示することは、生徒との間で目標を共有すること。頑張りに方向性を与え、振り返りを行うときの基準にもなります。評価基準を作らないという選択は、これらの機能を放棄することだと思います。

これまで研究と実践を重ねてきた「評価」の仕組みをこれからも磨き続け、定着に向けて歩を進めた教育現場(学校)と、「撤退」に同調した現場では、生徒が体験する学びの質やその成果に違いが出るはず。

各教科における日々の学習だけでなく、探究的な学びでも、的確な評価が必要であり、その整備がまだ進んでいないことにこそ、解決すべき問題があるはずです。cf. 探究活動の改善を図る「評価と振り返り」

評定に算入しないだけで、形成的評価は継続する、というのを「落としどころ」にするのも考えもの。必要性のない所では「やらない」の一択になりがち。「撤退」より「できる工夫」を優先すべきだと考えます。

❏ 最終的な成果だけを見ようとするから評価が歪む

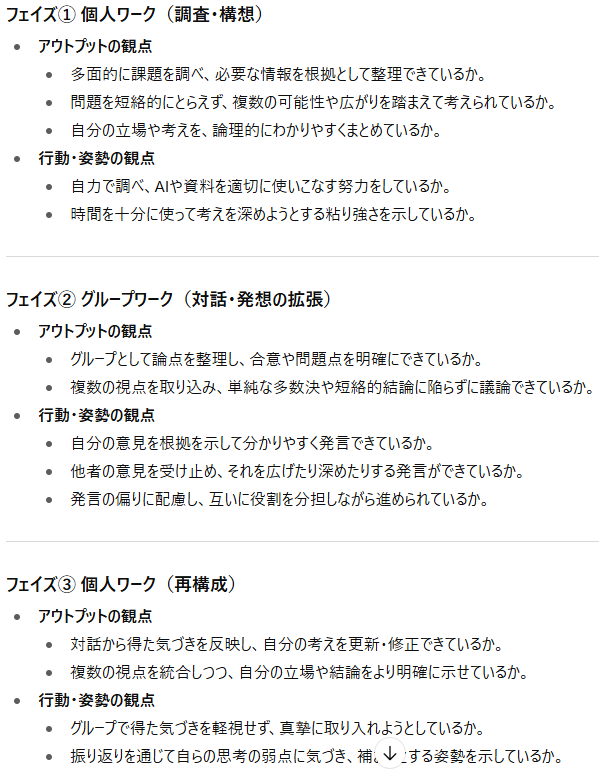

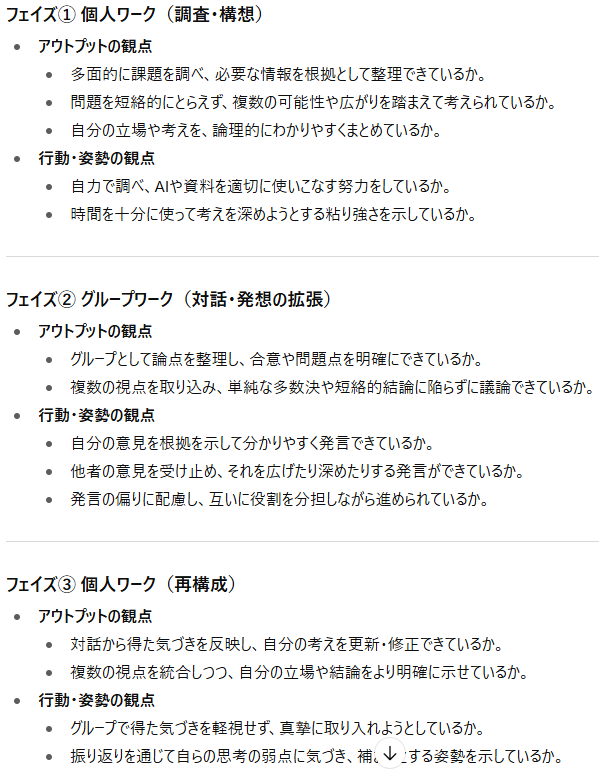

思考力を評価するなら、学びのプロセスをフェイズごとに分けて、それぞれにおけるアウトプット(成果)と取り組み方(行動)の両方に観点を設けて、評価基準を定めれば、納得の行く評価は実現し得るはず。

例えば、社会が抱える様々な問題の解決策を考えるときなら、

- まずは一人ひとりが調べ、考え、まとめる(個人ワーク)

- 考え尽くしたことを持ち寄り、納得解を創り出したり、問題点(解決策を実装する上での障害なども含む)を整理する中で、互いの気づきを交換し、発想と理解を拡充する(グループワーク)

- 対話での気づきを携えて、自分の考えをまとめなおす(個人ワーク)

という少なくとも3つのフェイズで構成されるはずです。各フェイズにおいて、アウトプット(成果)だけでなく、その場での取り組み方(行動=姿勢と方法)も評価するのが当然でしょう。

となると、ルーブリックは、フェイズ毎にアウトプットと行動の両面に観点を設けたもの(おそらく以下のようなもの)になるのが必然です。

生徒に行わせる「振り返り」も、最終成果物に対して行うだけでは不十分。学びが進む中、各フェイズにおいて、成果と取り組みを振り返らせる以上、それぞれにおいて「振り返りの基準」になるべき「評価の観点と規準」を用意する必要があるのは自明でしょう。

自己評価だけでは客体化できない部分については、先生からの評価(フィードバック)が頼り。きちんと基準を整えて、評価を重ねないことには、生徒の成長(学力の獲得)にコミットすることはできません。

❏ そもそも「思考力」などを狭く捉えすぎていないか?

評価の対象を「知識・技能」に絞るということは、思考力・判断力・表現力などを軽んじる(という明確な意図はないかもしれませんが、結果的にはそうなる)ことに繋がっていくと思われます。

思考力を、狭義の「課題解決力」と捉えるのでは、不十分でしょう。見たり聞いたりした中に疑問や違和感をいだき、それを「答えを導くべき問い」に昇華させる「問題発見力」や、解法が確立しない問題へのアプローチを創り出す「創造的思考力」なども含まれます。

こうした力を育むには、生徒に問いを立てさせたり、観察の中で問題を見つけさせたりといった活動が必要ですが、活動させるだけでは不十分です。活動させる/挑戦させる度に、きちんと評価(フィードバック)を行い、同時に振り返りをさせないと、伸びる力も伸びません。

一部に「教科書依存の授業の広がり」(教科書の記述や指導書の流れに沿うだけの授業が多く、書かれていることを「正解」として扱い、生徒の疑問や多様な視点を排除することなど)への批判も耳にします。

ここでも問題の根っこは同じでしょう。日々の学習の中で「問い」を立てること(国語なら、文字を介した筆者との対話)を十分に経験させていれば、如上の批判に当たる「誤った学ばせ方」にはなりません。

教科書の記述にも問いを立てたり、多様な意見をすり合わせて、身の回りの課題に納得解を創り出すような活動に取り組ませ、そこでも「進捗と改善課題を捉えた学び」を実現すべく、的確な評価を行いましょう。

文科省も「主体的に学習に取り組む態度」の目標準拠評価をやめる方向で検討とのこと。評価そのものを放棄したら、生徒の伸びは不確かなものになる一方です。「評価は伸ばすために行うもの」と考えれば、取るべき選択は、「撤退」より「できる工夫」の一択でしょう。

評価の対象を狭められば、授業をデザインする発想も狭いものになっていくと思われます。そこに豊かな学びは存在するのでしょうか。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一