自らの学び(成果と過程)を振り返り、成長や進捗を確認しつつ、次に向けた課題を明確にすること(所謂「進捗と改善課題を捉えた学び」の実現)の重要性には、これまでも様々な記事で触れてきました。

教科学習の中では「主体的に学ぶ姿勢を育む」ために欠かせませんが、探究活動や進路意識を形成する学びの中でも重要な指導の一部です。

それぞれの指導場面で、「ポートフォリオに残されたログをどう活用するのか、そのためにどんなログをどんな形で残すべきか」について明確な答えが校内で共有できているかが、指導の成否を大きく左右します。

2021/10/05 公開の記事をアップデートしました。

❏ そもそもポートフォリオとは(再確認)

教育の現場でポートフォリオが注目されるようになったのは2000年代、特に2010年代に入ってからです。学習成果やプロセスを可視化し、評価するツールとして活用が謳われるようになりました。

そもそもポートフォリオは、自分の学習をコントロールする力(=メタ認知)を獲得するために、学習の記録(成果のみならず、どのような体験をしたか、そこでどんな考え/内省をもったか)を残すもの。残されたログは様々な場面で活用されることになります。

- ラーニング・ログ[学習成果記録]:学んだ内容や知識、理解度、次の学習目標(次に学ぶ内容や課題、獲得を目指すスキル)を整理。

- プラクティス・ログ[実践体験記録]:実際に取り組んだ活動の具体的な内容とその成果を整理し、そこに簡単な自己評価を加える。

- リフレクション・ログ[振り返り記録]:学びや経験で得た気づき、自己評価、今後の課題(学びを深めるための改善点)を整理。

冒頭でも触れましたが、ログを残す機会は、日々の教科学習指導に限りません。総合的な探究の時間や進路指導においても、指導機会を持つごとに何らかのログを残していくことになります。当然ながら、ポートフォリオにログを残させるのは、それぞれの指導を担当する先生方です。

❏ 探究活動で残したログを活用する場面

総合的な探究の時間の指導の中で、ポートフォリオにログを残させるのは、その場の指導に当たっていた先生方それぞれの役割です。

その先生ご本人がログに目を通すのは、「個々の生徒が、探究の各フェイズを通過するときに、そこまでの成果が十分か、踏むべきプロセスをしっかり踏んでいるか」を確かめる場面でしょう。

次のフェイズに進める状態に達しているか(=準備が整っているか)を確かめ、不足があればその場で補わせるための判断材料がログです。

しかしながら、同じログは、進路指導を担当する先生(多くの場合、ホームルームの担任)も後で活用することになります。

総合型選抜の出願書類には、志望理由が生じるきっかけやそれを具体化していくプロセスに言及しますが、その多くは探究活動の中で積み上げられているはず。そこでのログなしには志望理由書作りも進みません。

勿論、志望理由書や学修計画書を起こすのは生徒自身ですが、生徒が行き詰ったり、方向を見失ったりしているときに、問い掛けなどで方向付けを支援するのは先生方のお仕事になります。

HR担任や学年進路の先生方が想定している「ログの活用場面とその方法」が、探究活動の指導に当たる先生に伝わっているでしょうか。

この部分の意思疎通(認識の共有)を十分に行い、ポートフォリオ(あるいは探究ノート)を、進路意識形成や出願書類作成までの様々な「活用場面」での要求に沿ったものにしていきましょう。

募集枠が増えている総合型選抜への対応のみならず、一般選抜や学校推薦型選抜でも、明確な志望理由を携えていることは、大学に入ってからの燃え尽きや目標の喪失などのリスク抑制にもとても大切です。

実際、進路希望が決まらない(やりたいこと、勉強したいことが思い浮かばない)と悩む生徒との面談で、探究ノートを挟んで対話を重ねたことによって、「学問探究」などの突破口が見つかり、その後の進路意識形成がスムーズに進んだケースもあります。

❏ 自らの頑張りを支える材料にもなるポートフォリオ

ポートフォリオは、別稿でも書いた通り、生徒に「自分を見つめ、将来と向き合うための貴重な材料と機会」を与えます。

受験期に最後まで頑張るにも、明確で合理的な志望理由が不可欠です。

学級担任の先生と進路面談を重ねて、生徒は志望理由や進路意識を作り上げます。そのとき、生徒が何を考え、どんなテーマの探究に取り組んできたかを先生が知っているのと知らないのでは、大違いでしょう。

探究活動に取り組ませるときも、探究のテーマとその成果を用いた社会との接点をできるだけイメージさせていくようにしたいところです。

21世紀型能力(現行課程の検討を進めるときの土台になった考え)における実践力には、その構成要素に「持続可能な未来への責任」や「社会参画力」が含まれます。

これらの能力・資質を育成する場として「総合的な探究の時間」を位置づけ、且つ「指導と評価の一体化」を意識していれば、自ずと如上の要求を満たしたポートフォリオが出来上がっていくはずです。

❏ 進路指導を進める中で残させるポートフォリオ

一方、進路指導でも、様々な学びの機会(講演会など)や体験の場(大学訪問や研究室訪問など)が設定されており、それらを経験するたび、しっかりとしたログ(記録)を起こさせる必要があります。

進路指導の各フェイズでは、面談などを通じて「そこまできちんと選択のプロセスを踏んできたか」を確かめますが、そこで欠かせない材料になるのが、如上の機会ごとに生徒が残してきたログです。

進路講演を開催しても、事前の準備や学んだことをもとにした内省にきちんと取り組ませなければ、その効果は半減します。それらの取り組みがきちんと行われたかどうかも、ログの中に表れているはずです。

進路行事のたびにワークシートを用意して、生徒が記入したものを先生が目を通してからファイリングさせれば、ポートフォリオの代替になりますが、体験を通じて感じたこと/考えたことを言語化させない限り、内省も深まらず、進路意識の形成は進みません。

❏ 各教科の学習の中にも進路に繋がる活動が

生徒の進路意識形成の足跡を辿ったり、次への足掛かりにしたりする材料は、各教科の学習の「成果」の中にも見つかるはずです。

英語の授業で行ったスピーチ、国語の時間に書いた小論文、あるいは地歴公民で取り組んだ課題解決型学習への解、理科の自由研究課題などにも、自分の未来や持続可能な社会への関わりは表れ得るもの。

こうした場面で個々の生徒が残した成果は、探究活動の指導に当たる先生がテーマ選びの支援をするとき、あるいは生徒の進路選択に際し学級担任の先生が助言などを与えるときも、大いに参考になるはずです。

該当教科の評定をつけ終えたからといって「もう使うことはないよね」と廃棄してしまっては、そうした活用はできません。(そもそも、評定には説明責任がありますので、評価の材料を捨ててはいけません。)

以前と違い、記録はデジタルですので、場所も取りません。敢えて検索タグをつけたり、サマリーを添えたりしなくても、AIに検索させれば、該当箇所のピックアップや概要の書き出しも簡単です。

たとえ使う場面がすぐに想像できなくても、とりあえず記録に残すのが大切。作業フローを簡潔にして、習慣化しましょう。保存と管理ができるシステムを用意して、登録作業は生徒にさせれば良い話です。

先生方は、それらに目を通して(ここでもAIの補助が使えるはず)、今後の指導に焦点を設けることに集中しましょう。リフレクションシートの記載を参考に観察精度を高めることの効果は小さくありません。

ポートフォリオの作成を自己目的化することほど、コスパに欠けることもないと思いますが、呼称はどうあれ、ポートフォリオに類する記録をきちんと整えることは、生徒を育て、目的意識を持って巣立たせるためにも、メタ認知や適応的学習力を養うためにも欠かせません。

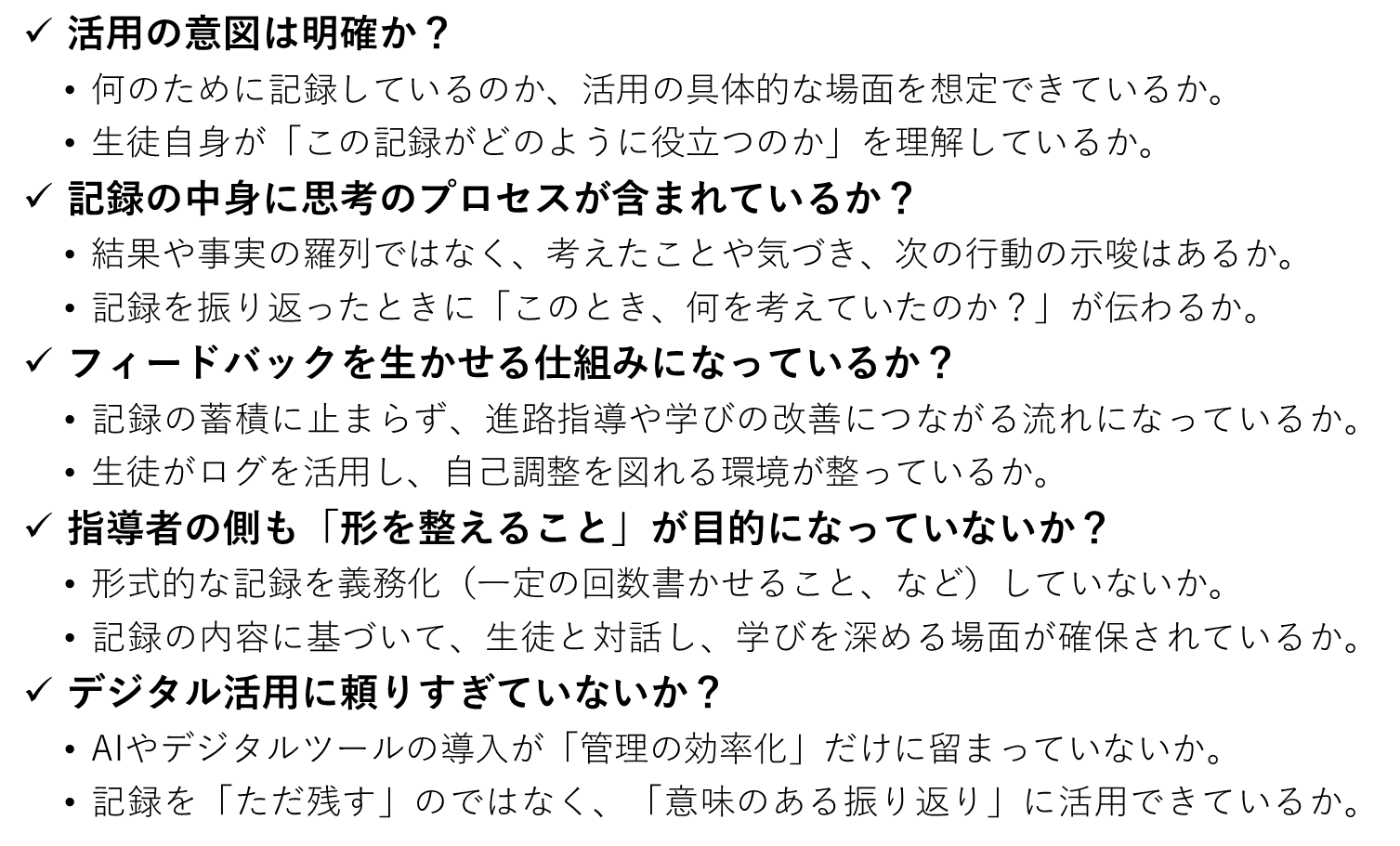

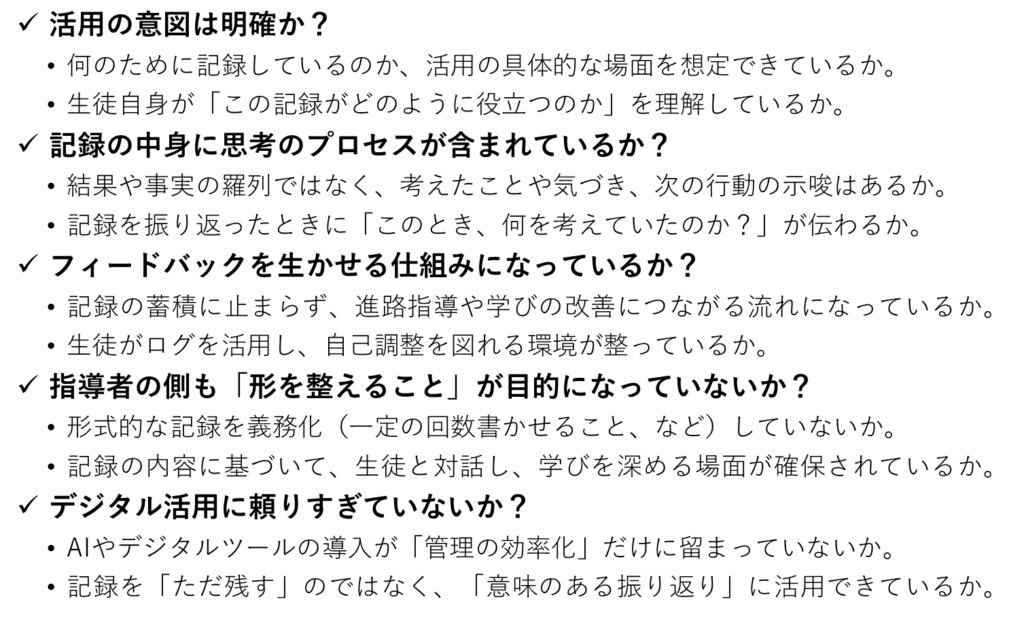

ポートフォリオの自己目的化を防ぐためのチェックポイント

ご自身の担当する指導領域だけに視野を閉じず、学習指導、進路指導、探究活動で作るスパイラルの中で、目の前の指導を通じて、次の指導場面にどんな成果と記録を渡していくか、常に考えていきましょう。

これまで各教科、探究、進路でそれぞれ作ってきた「ポートフォリオ的なもの」(学年教科によるリフレクションシートや、探究記録や進路ノートなど)も統合し、一括での運用・管理に切り替えて、教育の個別化への対応や、指導改善へのビッグデータ活用などに備えるべきです。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一