どんな問いを携えて教室に臨むか、授業の成否を分ける最大のポイントだと思います。拙稿「学習目標は解くべき課題で示す」でも申し上げた通り、「問い」は学習者にとって取り組むべき課題そのものです。

問いのあり方について改めて考え、問いを軸に授業をどうデザインするか、発想とスキルを常にアップデートすることが求められています。

2018/12/20 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 問いの立て方で、学ばせるものが大きく変わる

どんな問いを立てるかで、学びの焦点をどこに置くかが決まります。

例えば、国語や英語で本文を読ませるにしても、「筆者はなぜこう考えたのか」と問うときと、「筆者はどんなバックグランドを持つ人か」と尋ねたときでは、生徒が求められる文章との対話は大きく変わります。

昔からのパターンとして、本文の背景などを導入の代わりに先生が先回りして説明することがありますが、本来は文章を読む中で「どんな立場がこういわせるのか」を考えさせるべきところ。如上の問いを与えることで、本来目指すべき読み方/学ばせ方に近づけるのだと思います。

背景知識は文章の意味を深く知るには必要なことでしょうが、教科書や副教材などのソースに当たり、生徒が調べて知れば良いこと。先生が調えたものを紹介したところで、学ぶ力の向上は期待できません。

卒業後の学修や職業生活で求められるもの(読むときの姿勢とスキル)は何かを考え、教室に持ちこむ問いを設計していきましょう。「この文章の筆者は、次の主張にどう答えるか、理由を添えて〇字で答えよ」といった問いも、生きる力としての読解力を育てそうです。

❏ 情報を集めて知に編む行動の起点となる問い

前節の例は、言語系教科での読解の場での問いでしたが、他教科でも新しい学力観に沿った学びを誘うのに適した問いがあるはずです。

必要な情報を集めて、課題の解決に求められる知に編む(構造化した理解を得る)ことは、多くの教科、科目、単元で求められますが、その力を養うには、生徒が自力でその工程に取り組んでみる必要があります。

教科書と副教材(資料集や用語集など)をちゃんと読めば答えを作ることができる問いを用意して、生徒に取り組ませることは、如上の力を獲得させる上で欠かせないこと。やらせなければ評価もできません。

大学入試等の出題例から、本時で学んでいる内容を問うている問題を見つけ、ターゲット問題とするだけでも、生徒の学びはスタートします。

記述式の問題(例えば、「荘園制度の起こりについて、以下の用語7つを使い、200字で説明せよ」)なら、答えを書かせる(=思考の結果を言語化させる)中で、どこまでわかっているか、どこまで教材を活用できているかを観察することもできます。

選択式の問題(例えば、「次のア~エから、正しい記述を1つ選べ」)でも、「解答と解説を作りなさい」と指示すれば、正誤の判定理由を言語化させる中で、必要な知識の有無を確かめ、それらを答えに構成する思考と表現の力を鍛え、測定することができます。

❏ 問いに応じて、学ばせる内容と方法が決まる

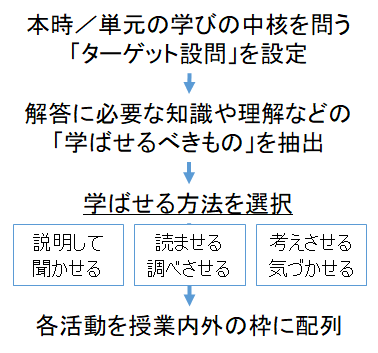

その日の授業のターゲットとする問いを選べば、その答えを導くのに必要な「知識や理解」「問題を捉える発想」などは自ずと決まります。

授業をデザインしていく過程で、次に考えるのは「それらを生徒にどう獲得させるか」ですが、以下の別稿で書いた通り、第一の選択肢とすべきは、生徒自身が信頼できるソースを読む(調べる)です。

一人で調べるだけでは見落としもありますし、学力(特に言語、数量、情報の各スキルからなる基礎力)の差で、調べられる範囲にも差が生じます。調べたことを持ち寄り、知識の差分解消を図る機会も必要です。

問題を捉える発想や、多角的な視座を持たせるには、生徒一人ひとりが考え尽くしたことを持ち寄る機会が必要。対話がその舞台となります。

これらを経てもなお、足りないものが残っているようなら、先生が資料を用意して配布したり、説明したりというカードを切りましょう。

タイトルにある、「どんな問いを立てるかで授業デザインは決まる」というのは、この流れを指しています。問いが「何を学ばせるか」を規定し、それらを「どう学ばせるか」を考える中で、学習活動の配列(=授業のデザイン)が決定していくということです。

生徒が個々に取り組める学習活動は、教室から切り離す(=予・復習の課題とする)ことで、教室でしかできない学びの充実を図りましょう。

当然ながら、こうしたPBL的な授業デザインでは、問いの焦点となった部分以外は、学びが薄くなることがしばしばです。問いを軸にした学習活動で単元理解の核を作ったら、周辺理解の拡充を図ることができるタスクをきちんと用意し、生徒に取り組ませることが重要です。

❏ どんな問いを立てられるかは、指導者も学習者も

問いが授業デザインを決める以上、どんな問いを立てられるかは、「指導者としての力量を測る重要な指標」ということになります。

授業方法の研究は各地で進んでいますが、「問い方をテーマにした授業研究」を行う機会(先生方が個々に進める研究+その成果をシェア+ブラッシュアップする場)にはさらなる拡充が必要と思われます。

また、問いを立てるのは先生方だけに求められることではありません。学習者としての自立に向かうにも、社会が抱える問題を見つけ、解決することでより良い社会を創り出す当事者になるためには、生徒もまた問いを立てる力を獲得していく必要があります。

日々の授業の中でも、生徒に問いを立てることを求めていきたいところです。観察をタスクに問題発見を体験させたり、探究を進める中で問いの深化に挑ませたりすることにも、意識と力を向けていきましょう。

従来は「導いた結論が何か」が問いの主流でしたが、どうやってその結論を導くか(=プロセス)を焦点に据えた学びも今後重要になります。

共通テストでも、探究の過程を想定した「答えを導くのにどの資料を参照すべきか/何に根拠を求めるべきか」を尋ねる問いが散見されます。

以前からの「〇〇とは何か/どういうことか」と「〇〇と言えるのはなぜか」だけでなく、より多角的な視点で問いを立てていきましょう。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一