データをいかに利用するか INDEX

学校には様々なデータが蓄積されていますが、集めて保存しているだけで十分に活用されていないことも少なくありません。存在している複数のデータを組み合わせれば有意な示唆を得られるのに、個々のデータが関連付けられず、単体でしか利用できていないケースも見かけます。データは、正しい行動をとるために選択の材料を与えるもの。生徒一人ひとりの成長をより大きくするにも、学校が指導改善を進めていくにもデータの整備と十分…

校内に蓄積されてきたデータを生徒IDで関連付ける

校内のデータは様々なところに散在しています。模試などの成績に加えて、生徒が自ら入力したものもあれば、アンケート調査の結果など特定の組織(分掌など)が作成し所持してきたデータもあります。これらを電子的にひとつのシステムに組み込もうとすると膨大な手間が掛かります。すでに稼働しているデータベースのシステムがある場合、新たに加えるデータに合わせてその仕様を変更しようとすると、改修に多大なコストが生じます。…

ポートフォリオに何を記録し、どう活用するか

本シリーズの#1 作成・保存されているデータの”たな卸し”から で書いた通り、校内で蓄積されているデータのうち、生徒の指導やその改善に活用されていないものは、収集を止め、無駄な作業は減らすべきです。その一方で、進路意識の形成やメタ認知、適応的学習力の育成を図るのにポートフォリオを有効に活用していくとなると、これまでレコードに残してこなかったデータも新たに取得、蓄積していく必…

データの組み合わせで見えてくる改善課題

どんなに精緻に設計した調査でも、そのデータを単独で見ているだけでは、個々の生徒が抱える問題点を把握しきれないことがあります。例えば、模擬試験の成績が伸びない生徒について、家庭学習時間調査の結果を照らし合わせなければ、学習時間の不足が問題なのか、学習方法に改めるべきものがあるのか、問題の切り分けができません。これに第一志望宣言などで記述させた志望理由の具体性や志望を固めるまでの経緯をスコア化したデー…

作成・保存されているデータの"たな卸し"から

どの学校でも実に様々なデータが蓄積されています。進路指導の領域に限っても、模試成績、家庭学習時間、志望校の変遷、最終的な出願校と合否結果など、挙げていけばきりがありません。データは、個々の生徒が抱える問題を把握するにも、指導の改善課題を見つけるにも欠かせませんが、現状においてデータが有効に利用できているとは言えない部分もあるのではないでしょうか。どのようにデータを取得、保存し、活用に結び付けていく…

選択した結果に向き合う

受験シーズンも後半戦。いよいよ旅立ちが近づいてきました。生徒や学生が、自ら選択した進路に新たな一歩を踏み出す季節です。これまでの頑張りをたたえて、「おめでとう、頑張って」と温かく送り出してあげたいものですが、高校や大学の卒業生アンケートなどの結果を拝見していると、気になるデータもちらほらと…。生徒が自分で選択した結果に向き合うことをテーマに、感じるところをまとめてみたいと思います。 2015/02…

年間行事予定の書きだし方#INDEX

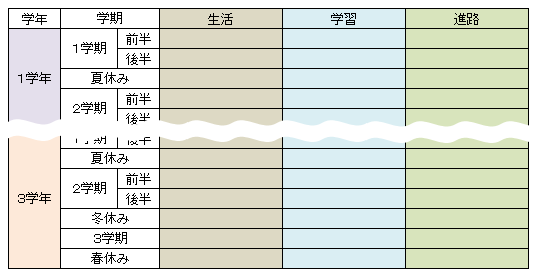

向こう3か月、半年、1年、…と先を見渡して、選択の場、越えるべきハードルを意識して過ごす日々と、次々に訪れるイベントを特に準備を整えるわけでもなくただ経験していくだけの毎日とでは、歩みに大きな差が生じます。卒業までの3ヵ年/6ヵ年で到達できるところ(=教育成果)にも大きな違いが生じるのは想像に難くありません。 2016/03/11 公開の記事インデックスを再アップデートしました。 生徒が先の予定を…

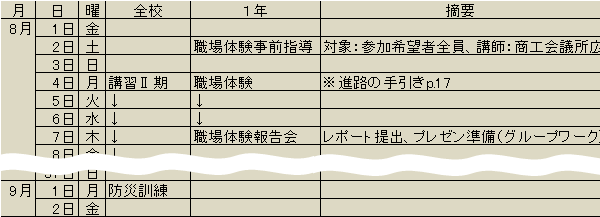

年間行事予定の書きだし方(その5)

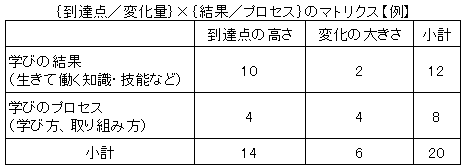

年間行事予定に配された様々な指導の一つひとつの背後には、生活、学習、進路の3観点での段階的到達目標が存在しているはずです。既存の年間行事予定や来年度の原稿を前に、各行事に込められた指導意図を取り出してみる(=言語化してみる)ことで、これまでの指導計画/行事予定に朱入れすべきところが明らかになるというのが前稿の主旨です。この工程を踏むことで、段階的に設けるべき到達目標を正しく配列した適切な構造に改め…

年間行事予定の書きだし方(その4)

年間行事予定の起草は、単にカレンダーを諸行事で埋めていくことではありません。領域ごとの段階的な到達目標が正しく配列されているか、その目標群を達成するのに必要な指導の機会が過不足なく用意できているかを確認しながら、教育リソースの最適配分を実現すべく調整を重ねることだと思います。選択の場としての行事であれば、そこに至る準備が十分に行えるだけの期間とプロセスが用意されている必要があります。体験や学びの場…

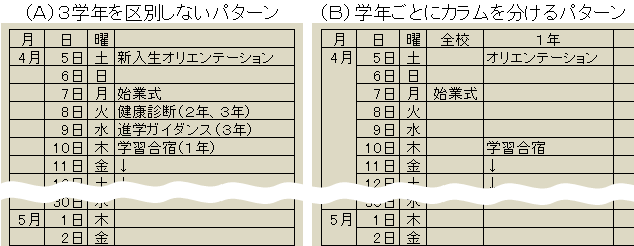

年間行事予定の書きだし方(その3)

年間行事予定の書きだし方(その2)

年間行事予定の書きだし方(その1)

"本校は何を目指すのか?"という問いへの答えを共有

日々の教育活動の中で生じた課題の解決を図ろうとするとき、あるいは新課程の対応などで従来のやり方を変更しようとするときに気をつけなければならないのは、部分を最適化しようとして全体のバランスを崩さないようにすることです。全体のバランスを保つには、個々の教育機会の指導目標の上位に、学校の教育目的がしっかり据えれられていることが何よりも重要です。大きな変革を迎え、あちらこちらに修正の手を入れていく前に、 …

建学の精神や教育目標をきちんと伝える #INDEX

どんな活動に取り組むときも、「目指しているところ」を相手や周囲にきちんと伝えることが大事ですが、それは学校経営でも同じです。個々の指導がどれほど綿密に練り上げられ、徹底されていたとしても、その背景にある意図を相手と共有できていないことには、曲解や誤解も生まれがち。相手からの理解や共感を得るのは困難です。学校の教育目的を生徒や保護者に正しく伝えるだけでなく、先生方ご自身も、その意味するところに照らし…

建学の精神や教育目標をきちんと伝える(後編)

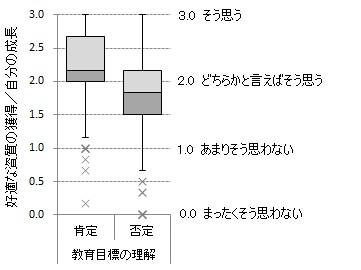

建学の精神や学校の教育目的を生徒や保護者に正しく理解してもらうことがもたらす様々な効果は、昨日の記事に書いた通りです。しかしながら、それらを「言葉として掲げているだけ」で深く正しい理解が得られるはずもなく、相応の具体的な働き掛けを重ねて行く必要があります。 2018/01/10 公開の記事をアップデートしました。 ❏ 場面に結び付けながら、ことあるごとに言及 目指しているものをしっかり伝え、深く理…

建学の精神や教育目標をきちんと伝える(前編)

生徒が作る、受験生向けの学校広報誌

以前お訪ねした学校で廊下を歩いていると、生徒会が作成した「学校新聞」の受験生向けの「号外」が掲示されているのが目に止まりました。日々の学校生活を生徒の目線で切り取った記事は、校内のリアルな姿を描きだしており、どれも興味深く読めるものばかりでした。お話を伺ってみると、学校説明会での来訪者にも配布しているそうですが、たいへんな好評を博しているとのこと。校外の方々の目にもふれることで、新聞づくりに一層の…

学校広報の充実に"校内記者"

学校広報の充実を図るには、校内各所から情報を集め、届ける先ごとのニーズと関心に沿った編集ができる「校内記者」の存在がカギになるのではないかと考えています。分掌、学年、教科といった先生方の組織に加えて、部活動や委員会など生徒の「組織」もそれぞれ活動していますが、その情報がきちんと共有され、戦略的に発信されている学校は多くなさそうです。情報を掘り起こし校内外のステークホルダーに届けることをミッションと…

学校ホームページでの情報発信#INDEX

学校ホームページは校外に向けた情報発信に欠かせないもの。どんなに優れた教育実践も、それを知ってもらいたい相手にきちんと伝えてこそ理解と共感が得られます。学校広報が目的とするところは、学校が実現しようとしている教育や力を入れている取り組みを十分に理解し共感してくれる方々(生徒、教職員、保護者、地域等)が参画する学びのコミュニティを形成し、維持することだと思います。 2016/04/04 公開の記事を…