学ぶ理由/自立した学習者

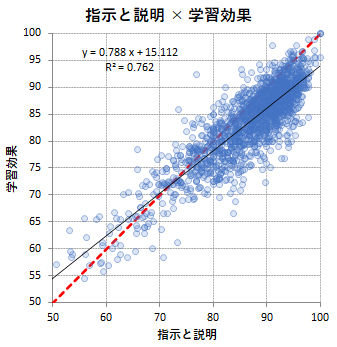

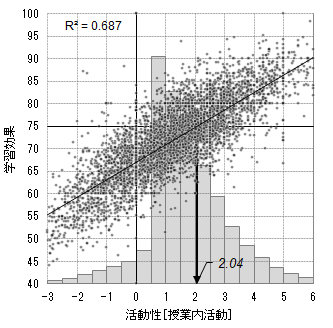

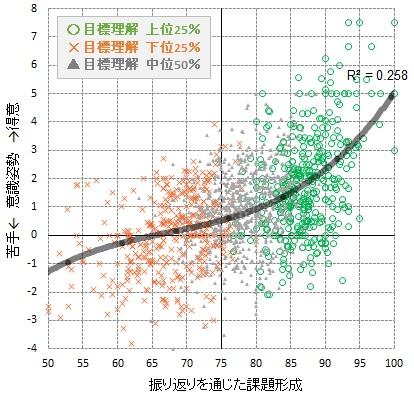

主体的・対話的で深い学びをデータから考える

振り返りを経てこそ次への課題形成

指示を的確にこなす生徒~それだけで良いのか?

どの生徒のノートもしっかり板書を書き写しているし、予習も完璧に行われており答え合わせだけで十分。生徒を指名しても期待通りの答えがきっちり戻ってくる。一見すると「これまでの指導の成果」のように見えなくもありませんが、どこかに違和感を覚えます。もちろん、ちゃんとノートを取れない、予習もしない、答えさせれば的外れというのでは、これまでの指導のあり方を反省しなければならないでしょうが、指示を的確にこなす姿…

グループワークで作る学びへの積極姿勢

授業評価アンケートの自由記述意見を読んでいると、グループワークを多く経験する中で、協働での学びに貢献する「責任」を感じた、「役割をきちんと果たさなければ」との思いを強くした、といった記述に出会うことが少なくありません。グループワークは、個人の発想を超えたところに解を見出すことを目的に、集団知/分散知の活用や対話による気づきの交換を図るために採り入れる活動ですが、協働を経験する中で、個々の学習者とし…

プレゼンテーション/成果発表を機につくる成長の場

探究活動を始めとして生徒が自分(たち)が取り組んできたことの成果を発表する機会は以前に比べて多くなっています。日々の授業の中でも個人/グループで調べ学習や討論を行った結果をプレゼンテーションにまとめるのは既に「ごく普通の光景」になったように思います。プレゼンテーションの準備に取り組む工程での試行錯誤や努力そのものに加え、発表の場を通して得る直接/間接のフィードバックは、生徒にとって他に代えがたい成…

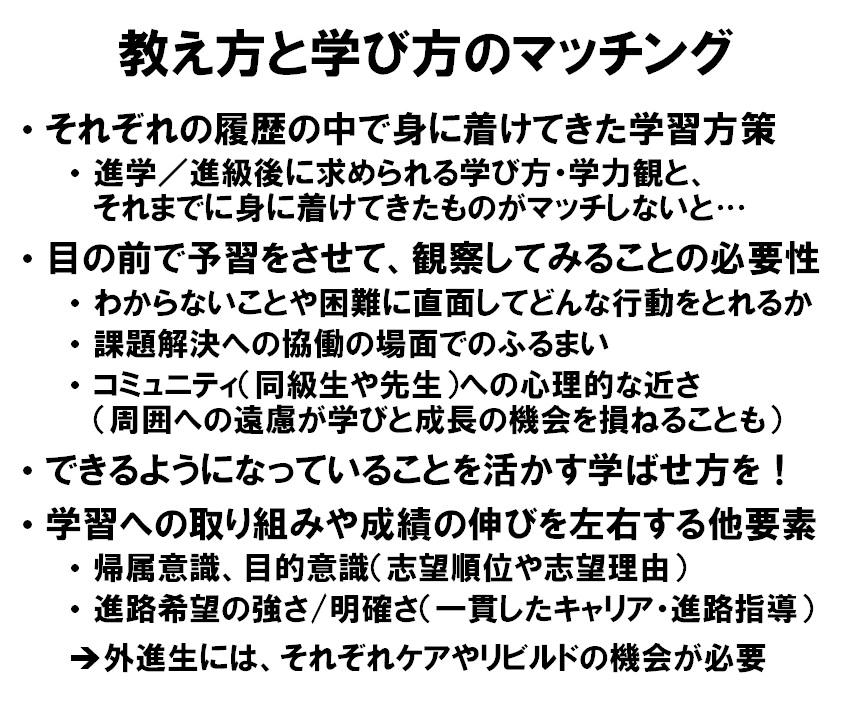

教え方と学び方のマッチング

"丁寧に教える"ことを取り違えていないか

先日、ある先生とのお話の中で、こんなご意見に触れました。───丁寧に教えてあげれば生徒は理解できるので、自分がその科目をできると誤解してしまう。進路を選んだ後になってからその科目に適性がないことに気付いたのでは、本来なら入れたはずの大学にも進めなくなる。丁寧に教えることが必ずしもよいこととは限らず、適性のなさに早めに気づかせ、ほかの進路を考えさせることも大切だ。───確かに適性のないところにしがみ…

不要な苦手意識を抱かせない(後編)

不要な苦手意識を抱かせない(前編)

休校が続いて、何をやればいいのかわからない?

休校が長引く中、勉強の遅れや受験への不安を抱えつつ「何をやればいいかわからない」と悩む生徒も少なくないようです。学校が与えた課題や自分が立てた計画に沿って勉強を進められている生徒と、「わからない」といって立ち止まる生徒の間には、普段よりも早いペースで学力差が拡大していると思われます。具体的な学習課題を用意したり、リモートでも学びを進められる環境の整備を図ったりといった、指導者/学校側での取り組みの…

リモート学習の可能性と十分な成果を得るための前提要件

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、昨日から多くの学校で休校措置が取られました。所用があって駅前の商業施設を訪ねたところ、フードコートで楽しそうに談笑している高校生やカラオケ店に入っていく中学生らしきグループを見かけましたが、大丈夫なんでしょうか。休校という非常態勢をとった意味が伝わっていないような気がするような、しないような…。ここで愚痴っても始まりませんが。それはさておき、自宅学習の課題を…

間違え直しや再テストはどこまで成果をあげたか

年度末を迎えて、そろそろ来年度の授業の進め方を具体的にイメージし始める時期でしょうか。使用教材などは既に決まっていると思いますので、ここから先の検討は「それらをどう使うか」に絞られますが、その中でもちょっと立ち止まって考えてみたいことは、小テストの不合格者や定期考査の成績不振者への事後指導をどう行うかです。 ❏ 失敗を繰り返させないための指導の効果はどこまで? 副教材をベースに小テストを行いながら…

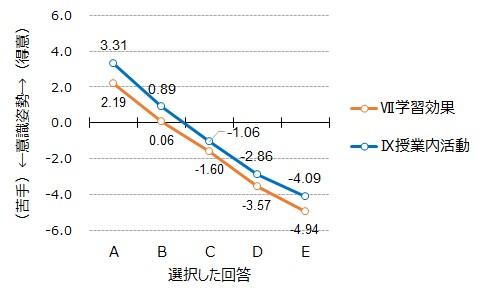

"主体的・対話的で深い学び"の実現に向けて

主体的・対話的で深い学びをしっかりと根付かせるには、その実現に向けた取り組みの成果を検証する必要があります。様々な方法を試すのが可能性と選択肢を増やすことは間違いありませんが、目標は何かしっかり見定め、取り組みが生徒を目標に近づけているかを確かめないことには、あらぬ方向にさまようリスクを抱えます。先生方がそれぞれ最善と考える方法を試してみて、その成果を互いに比べてみることで、自校の生徒に最もよくマ…

どんな人材を育てようとしているのか

日々の教育活動の中で、常に意識に持ち続けるべきは、「どんな人材を育てようとしているのか」という問いだと思います。学校が教育目標として掲げ、入学してくる生徒たちに約束したことや、分掌、学年、教科という三つの立場での自分のミッションを自覚できていることが、個々の場面でもブレのない指導を実現するのではないでしょうか。どんな人材を育てるかという問いに答えるためには、生徒が生きていくのがどんな時代かの見極め…

どこに進学させたかよりも、どんな人に育ったか

生徒一人ひとりについて、本人の資質や志向に見合った進路を見つけさせ、それを実現させることは高校の大切な役割ですが、進路先である大学や企業、専門学校にバトンタッチすれば役割を果たしたことになる、というわけではありません。高校は上級学校などに進むためのステップボードではなく、高校で身につけたもの自体が卒業していく生徒にとって大切なものだと思います。高校で身につけたものを土台にその先の学習や研究、活動が…

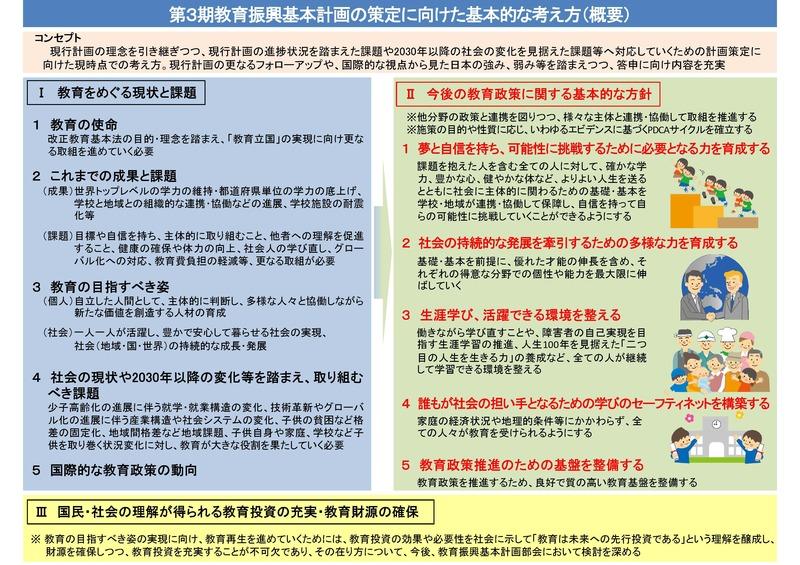

第3期教育振興基本計画と"総合的な探究の時間"

学習時間の目標値と達成管理の方法 #INDEX

高大接続改革を機に、新しい学力観に沿った学ばせ方への転換を図る必要があります。どの学校でも、指導計画の見直しや授業デザインの研究が意欲的に進められているものと拝察しますが、その中で、学ばせ方の転換で家庭学習の充実が求められることへの十分な意識が必要です。教室の中で、対話的で深い学びを実現するには、生徒の側での授業準備はこれまで以上に重要性を増しますし、そこで深めた学びをより確かなものとし、広がりを…

学習時間の目標値と達成管理の方法(その2)

家庭学習の習慣形成や授業外学習の延伸を図るのは、学力の向上という目的のための手段です。ここでいう学力は、テストの成績などに現れる結果学力も指しますが、タスクマネジメントなども含んだ広い意味での「学ぶ力」のことです。 高大接続改革を前に教室での学ばせ方が変わる以上、家庭学習が果たす役割も変わります。教室を離れてじっくりと考えたり、課題を仕上げたりすることに十分な時間を当てられるかはとても重要です。 …

新しい学力観に沿った学ばせ方への転換

高大接続改革以降の入試では、「テクストを読み、そこで理解したことをもとに思考し、その結果を表現する力」 が重要視されます。 教科書や資料に書かれていることを理解する場面で先生が不用意に肩代わりしてはいけませんし、正解に至る工程を丁寧に解説して納得させるだけでは足りないものがあります。また、発言がなかなか出ない/思考が膨らまないとき に採るべき方法も確立しておかなければなりません。 ❏…