指導計画では、卒業までに身につけさせたい学力から逆算して、時期や単元ごとに獲得させるべき学力(各単元固有の学習内容と思考力などの能力・資質)を明確に、段階的な到達目標を設定する必要があります。

その達成度をきちんと測ることができる定期考査問題は、指導計画の中間検証を行い、その後の学ばせ方に見通しを立てる上で欠かせません。新しい学力観に沿った出題を、3年間/6年間の定期考査に正しく配列することは、学びの成果を、より大きく確かなものにします。

定期考査の出題内容を、実際の学習指導に先駆けて考えておくことで、各考査までに身につけさせるものを明確にできれば、どんな学習活動を配列して授業をデザインするかをイメージするのも容易になります。

2015/11/18 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 定期考査を変えて、難易度アップ&得点率もアップ

ある学校では、教科学習指導の改善/刷新を図る取り組みの中で、各教科の考査問題の内容をゼロから考え直しました。

既習内容の理解・定着を「記憶と再現」で試す部分と、それらを活用した課題解決力を試す部分の比率も見直され、初見材料を用いて応用力を試す問題も一定の割合で取り入れられるようになりました。

その結果、考査までの授業では、それまでのように各単元の学習内容を理解させるだけでなく、資料を読み取る力、題意を捉えて解法を考える力、考えたことを表現する力などの養成にも意識が向いてきます。

その結果として、取り組みを境に定期考査の出題内容は高度なものになり、難易度は客観的にみても大きく跳ね上がっていました。

先生方の間では、平均点の低下(&学びの躓き)を予想/危惧する声も小さくありませんでしたが、ふたを開けてみると、得点分布は明らかに上方にシフトし、平均点も上がっています。

難易度が上がったのに、得点分布が上昇する。―― 不可解に思われるかもしれませんが、よくよく考えてみれば十分にあり得る話です。

❏ 考査問題を先に考えたことで指導目標がより明確に

指導方法を考える前に、定期考査問題をどのような内容にするかを検討したことによって、先生方の「指導目標への認識」がより明確になり、達成へのコミットメントが高まったことも要因の一つだと思います。

教科書の内容を教えきったところで「さて、考査では何を試そうか」と考える場合と、「ここまで達成させるんだ」と明確なゴールを意識して日々の授業に取り組む場合では、使命感や熱の入り方も違ってきます。

定期考査で試すものが、「単元で学んだ内容が定着しているか」に止まらず、「知識・理解が生きて働くものとして獲得できているか」に踏み込んだものになれば、授業スタイルも改めざるを得ません。

それまでの「丁寧に説明して理解させ、きちんと覚えさせる」というやり方から大きく舵を切り、生徒が主体的に/自力で学ぶ場を作り出すことに注力の方向が切り替わっていくのは、半ば当然の結果です。

生徒も黙って聞いて、あとは頑張って覚えるという「退屈」から解放され、意欲的に学ぶようになれば、その成果が大きくなるのも必然です。

指導者行動の変化/授業改善と、生徒の積極的な取り組みとが相乗効果を発揮し、それまでにない大きな学習効果を得たと考えれば、「難易度アップ、でも得点率もアップ」という結果にも説明がつきます。

ここまでお読みになって、うちの生徒には無理だよ、とはお考えにならないで下さい。別稿「できない?やらない?やらせてない?」でも書いた通り、やらせてみると案外すんなりとできたりするものです。

❏ 得点集計にも一工夫~学力要素ごとに効果検証

考査問題を改善しても、総合点だけを記録しているだけでは、学力形成の課題を特定するのは困難です。学力要素ごとに正答率などが把握できるよう、得点集計の方法にもひと工夫を加えたいところです。

補習の対象者を選び出すにしても、総合点で輪切りにしては、補習内容は十分に理解しているが他の失点で基準以下となった生徒が混ざることもあれば、補習が扱う内容について習熟が不足しているのに他所で稼いだ点数で基準点をクリアし補習の対象から漏れる生徒も出てきます。

これを「無駄」とまでは言い切れないでしょうが、どちらの生徒にもあまり益のない時間を過ごさせることになるのは間違いなさそうです。

また、先生方が「考査の結果から自分の授業を振り返る」にしても、総合点だけを判断材料にしては、指導改善に向けた課題形成もピントのぼけたものになります。

大問などの設問群ごとに測定する学力要素を区分け/集約できているなら、各設問群の小計とその分布を振り返りの材料にしましょう。

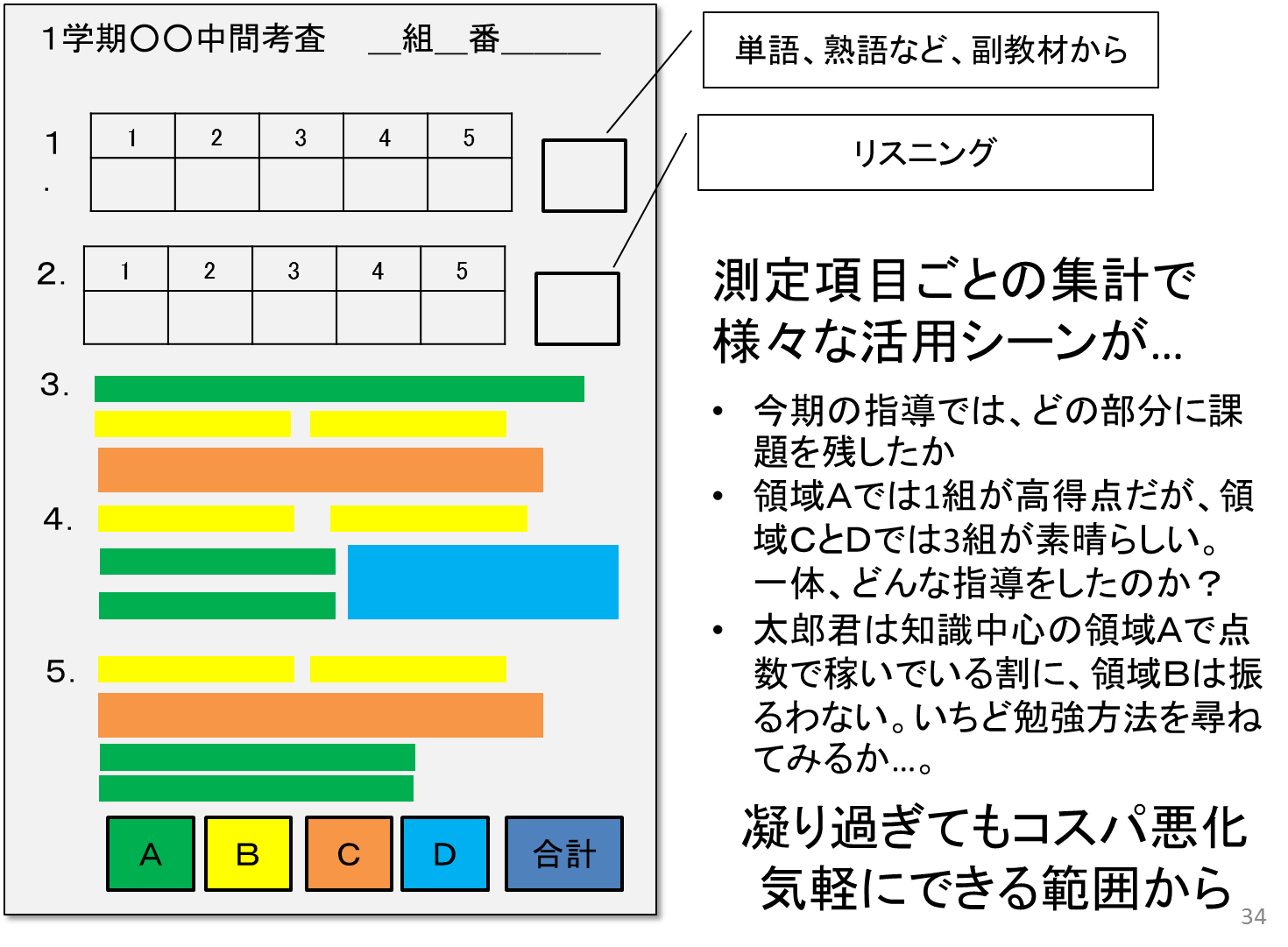

科目によっては、総合問題形式がメインにならざるを得ない場合もありますが、その場合、下図のような仕組みを使うことで、集計単位を大問ごとから学力要素ごとに切り替えてみるのは如何でしょうか。

-1024x747.png)

個々の設問(小問や枝問)は何らかの測定項目に応じて作成されているはずですので、それらを串刺しにする採点方法です。一つの設問に複数の要素が含まれる場合でも、要素間で配点を分割することもできます。

模範解答にマーカーで色を塗っておき、まずは緑色の測定項目Aについて、続いて黄色の測定項目Bという具合に採点を進めるだけですので、正誤を判定する回数は増えません。

小計の算出も、普段大問ごとに行っているところをA~Dの測定項目ごとに順番を変更するだけですから、計算の回数も一緒です。

デジタル採点も普及してきました。省力化が導入の第一義でしょうが、正誤情報などの出力と解析も容易になりましたので、生徒の学力把握、指導の効果測定にも、無理のかからない範囲で活用したいものです。

❏ 考査を跨いで測定項目を計画的に配列

3年/6年間での教科学習指導を一貫性と段階性を備えたものとするには、毎回の定期考査を個々に改善するだけでは不十分です。

入学から卒業までを通し、すべての考査問題が目指すべき(獲得させる/評価する)学力像を「共有」したものになることを目指しましょう。

パフォーマンスモデルの学力観に基づく「学ばせたことをどれだけ覚えたかを試すのが定期考査」という固定観念から離脱するには、先生方がそれぞれ「自分が担当する考査」について考えるだけでは不十分。教科/学校としての目線を揃えた取り組みなしには、方向も揃いません。

シラバスや年間授業計画を作成するときに、定期考査についても出題方針(測定すべき学力要素とその構成比率、思考や表現の力を測る問題の配点など)について、教科内でできる限りの「すり合わせ」を行って、ある程度のところまででも、コンセンサスを形成したいところです。

いきなり「コンセンサス形成に向けた協議」を持ちかけても、その意図は伝わらないと思います。実例を目の前に置いて、必要を感じてもらうところから始めるのが好適です。先ずは、自教科の定期考査問題を入学から卒業まで、ずらりと並べて見比べてみるのはどうでしょう。

実際に比較してみると、単元内容が計画通りに並んでいるだけで、「記憶・再現型と思考・応用型の比率も担当者でバラバラ」、「記述・論述をしっかり課すものがある一方、選択・求答式ばかりのものもある」といった状況に気づくことが少なくありません。

こうした気づきをシェアした上で、定期考査の出題にどのような方針で臨むか、思うところを伝え合うことで、「コンセンサス形成」に向けた第一歩が踏み出せます。目指すべき方向を共有した、教科としての「授業改善での協働」に勢いがつくのは、その一歩からです。

別稿でも書いた通り、指導案の優劣を論じるときも、まずは到達目標と指導の効果を測る方法の共有からです。合理的な物差し(考査)を共有することで、それぞれの指導法の効果を比べることもでき、指導法の比較と組み合わせで授業デザインの発想拡大が図れるはずです。

出題内容や採点方法のみならず、テストの在り方そのものにも、新たな考えが次々と生まれています。定期考査にノートの持ち込みを許可した学校の事例や、大学入試でも「スマホ持ち込みOK」というチャレンジが報道されたことなどもありました。

これからの時代が求める学力をどのように捉えるかで、テストの方法・内容には、ゼロベースでのさらなる議論が必要になってきそうです。

このシリーズのインデックスに戻る

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一