考査問題で何をどう測るか

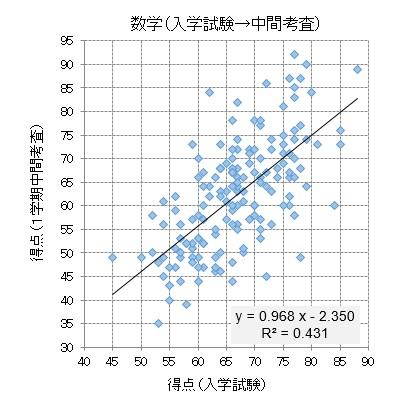

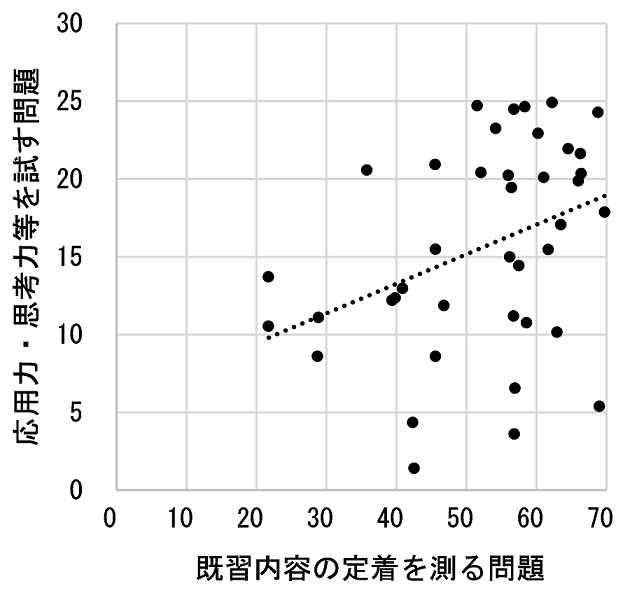

考査問題と被験者学力のマッチング

考査問題で何をどう測るか

定期考査の出題計画作りで、指導目標の確認と目線合わせ

新しい学力観に沿った学ばせ方への転換を図るべく、様々な場面で工夫が重ねられる中、どのような学力を獲得させていくのか、時々は立ち止まって、周囲の先生方との間で確認と目線合わせを行いたいところ。確認と目線合わせと言っても、あれこれ話し合ってみるだけでは、議論が空回りしたり、具体的なところを共有できなかったりします。そこで採り入れてみたい活動が、教科会や学年教科で行う「定期考査の年間出題計画作り」とそれ…

出題研究の成果を踏まえて、考査問題のアップデート

高大接続改革を皮切りに、新課程への移行を経て、大学入試のみならず中高入試にもかなり大きな変化が生じてきたと感じます。新たな出題/問い方への挑戦に「作問技術」がまだ追いついていない部分もないとは言えませんが、今後も出題の改善は続いていくものと思われます。新しい学力観に沿った学ばせ方を実現すべく、指導の方法に様々な改善が重ねられている中、その成果を測る方法(=評価方法)もそれに合わせたものに更新しなけ…

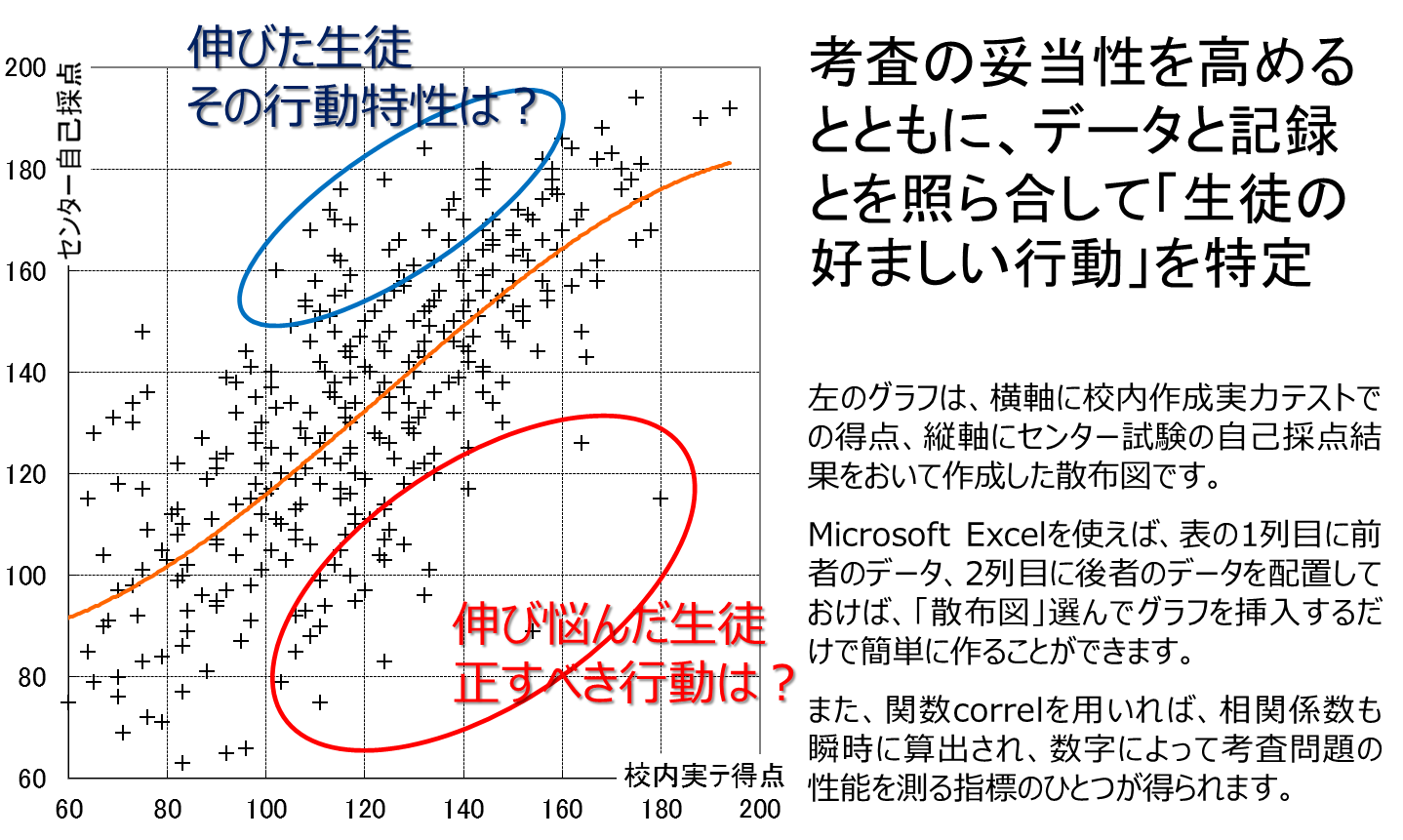

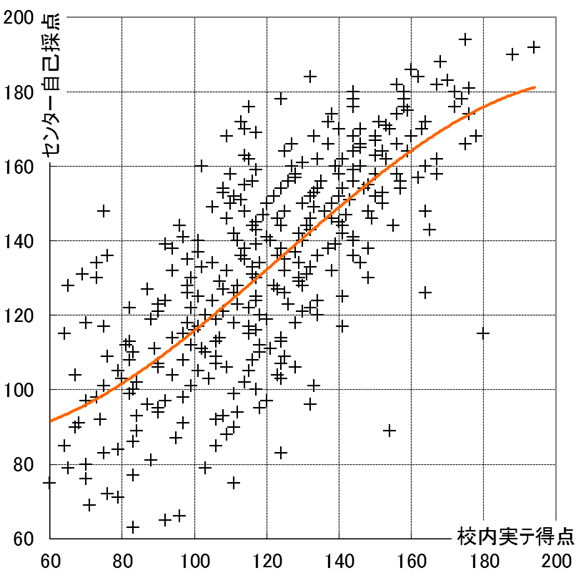

考査の結果から自分の授業を振り返る

定期考査の答案には、先生方のこれまでの指導の成果が現れますので、答案の採点は、工夫を重ね、力を入れてきた「学ばせ方」がどれだけ実を結び、どこに不足があったかを点検するまたとない機会です。定期考査の答案返却から終業式へと続く時期はいつも以上に慌ただしい日々と存じますが、採点を通して気づいたことは(簡単にでも)メモに残し、これからの指導をどう工夫するか、少し立ち止まって考えるときの材料にしたいもの。長…

論述問題対策の前段階~要約の練習(後編)

答えが一つに決まらない問題や、多量の文章や資料を読ませて、そこで理解したことを元に思考させ、その結果を論述させる問題が増えてくる中、その前段階である要約についても、しっかりと力をつけさせておく必要があるのは、前稿で申し上げた通りです。要約力の向上には、先生方による添削も重要でしょうが、いつまでも隣にいてあげることもできません。生徒自らが、より良い要約にするには何が必要かを見つけ出せるようにしてあげ…

論述問題対策の前段階~要約の練習(前編)

新課程への移行で、思考力、表現力、判断力の重要性が高まりました。読んで理解したことを元に思考を展開し、その結果に他者の理解と共感を得られるよう適切な表現を与える力を育み、評価する手段として「論述問題」を課すシーンも、以前に増して多くなっているかと思います。読んだり話し合ったりして集めた様々な材料(情報、知識、気づき)を土台に、自分の考えを展開する前に、しっかり行わせたいのが、それらの材料を筋道を立…

考査問題の妥当性を評価し、最適化を図る #INDEX

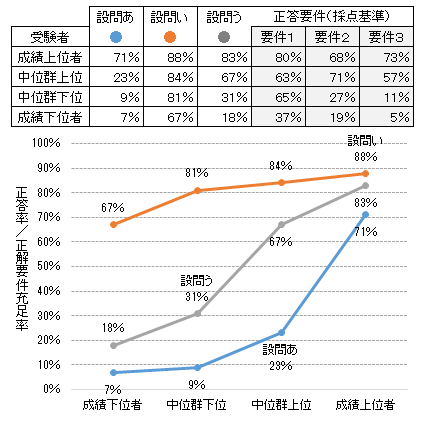

試行テストの分析で用いられた出題評価の手法

設問ごとに出題の妥当性を確かめる

設問ごとに出題の妥当性を確かめるには、得点データを用いた定量的なアプローチと、内容に基づく定性的なアプローチがあります。前者を用いて本格的に設問の妥当性を検証しようとすると、別稿「試行テストの分析で用いられた出題評価の手法」でご紹介するような手順を導入する必要がありますが、日々の教科学習指導の中ではコスパを優先して、もう少し手軽な方法から始めるのが好適です。後者の定性的アプローチでは、詳細は別稿「…

考査問題の妥当性を考える時の視点(その2)

考査問題の妥当性を考える時の視点(その1)

考査問題で何を測るかは、授業で何を教えるかと「ほぼ同義」です。教える側には、意識しているか否かに拘らず、「学力観」「教科観」が頭の中にあり、それが一方でテスト問題に、他方で授業実践に現れます。出どころが同じだけに、それが表出した両者が互いに近いものになるのは当然です。考査問題を拝見すると、作成された先生がどんな授業をするかおよその見当がつくことも少なくありません。さて、そのテスト問題ですが、「生き…

教材としての大学入学共通テスト問題

週末に行われた大学入学共通テスト。様々な学びの場を想定した出題など、工夫の数々が見て取れます。新しい学力観の下での「学ばせ方」を改めて考える材料として、しっかり目を通したいと思います。出題研究は「教科書で何をどう学ばせるか」を捉え直す機会。指導観/授業観のアップデートに欠かせません。各単元の内容を学ばせる過程にどんな学習活動を配列することで、どんな能力・資質を養っていくかをしっかりイメージしないと…

令和7年度(2025年度)の大学入学共通テスト

先週水曜日(11月9日)に大学入試センターが「令和7年度試験の問題作成の方向性,試作問題等」を公開し、大きな話題になっています。国語でも、グラフがいくつも問題に組み込まれ、データを基に考察する場面が設定されるなど、ひと昔前の出題とは大きく様変わりです。試作問題に添えて公開された「問題作成方針に関する検討の方向性について」や各科目の「試作問題の概要」にも目を通した上で、どのような方向で今後の学習指導…

学力観の変化は良問と悪問の分け方を変える

正解がひとつに決まらない問題

別稿で取り上げた「学習型問題」と並び、近年の入試で出題が見られるようになったものに「答えが一つに決まらない問題」があります。答えが一つに決まらないのと「答えが存在しない/解答不能」は全くの別物です。論理的に(=理屈で考えれば)成立する様々な答えがあり得る/一つに限られないというだけのことです。社会に出れば、こういったタイプの問題に多く遭遇しますので、様々な答え/アプローチを考え、それらが論理的に成…

考査問題に使う初見材料をどこから調達するか

新課程への移行で、獲得させた知識・技能が「生きて働いているか」を確かめる必要性が高まりました。教室で学ばせたことをしっかり記憶し答案上に再現すれば丸がもらえる問題だけでは、その要件を満たせず、初見の材料(本文や資料)で作られた問題を前に、どの道具(知識や技能)を使い、どのように答えを作るかを考えさせることになります。従来通りの定期考査ならば、その材料は教科書や副教材に求めるだけで十分でしたが、今後…

考査問題における得点集計(集計の取り方と活用法)

新しい学びの中で「覚える力」が持つ意義

社会に出ると、純粋な記憶力が問われるシーンはそれほど多くないように思います。日々発達するICTは、計算のみならず「記憶」も代行してくれます。膨大なデータを「検索」するスピードと精度は、人の「想起」をはるかに上回りますし、記憶が変に混ざることもありません。ならば、覚えることはすべて機械に任せ、人はもっとクリエイティブな知的活動にエネルギーを使いましょうという話になりそうですが、ことはそう簡単ではなさ…