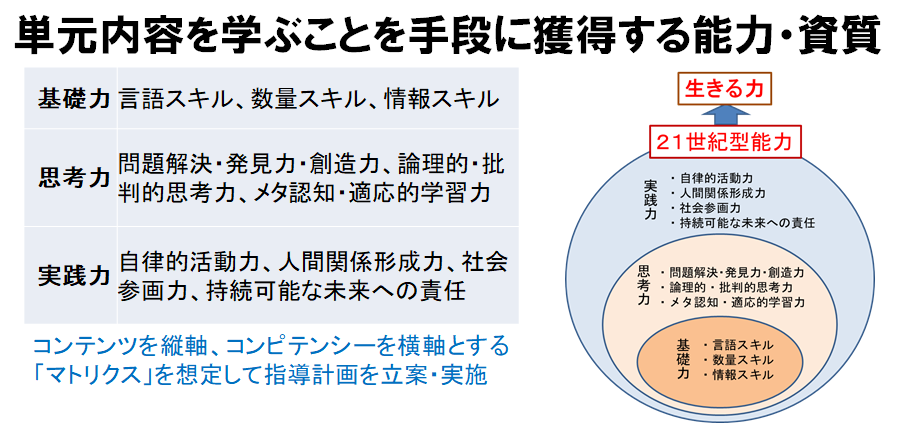

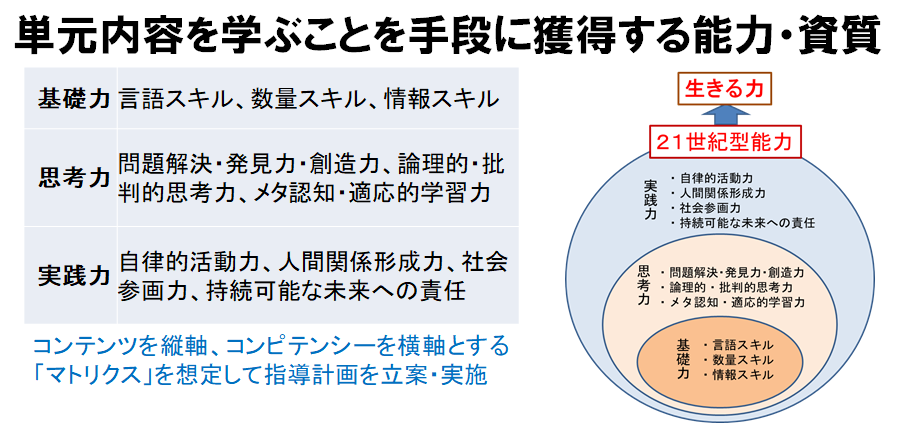

新課程への移行で「総合的な探究の時間」が本格的に始まりました。問題解決・発見・創造力、社会参画力、持続可能な未来への責任といった21世紀型能力に並ぶ様々な能力・資質を獲得させることを目指して、先生方は日々のご指導に工夫を重ねておられることと拝察いたします。

探究活動を進める上で必要となる様々なスキル(探究の方策)や活動に向かう姿勢(探究マインド)を学ばせるには、週に1~2コマの指導機会だけでは不足もあろうかと思います。教科学習指導や進路指導などもそれらの獲得機会として、学びを重ねさせていく必要がありそうです。

2022/11/02 公開のまとめページをアップデートしました。

1.各教科の学びの中で作る探究活動を進めるときの土台

各教科で実践する「探究的な学び」 New!

・各教科の学習で「探究の方策」の基礎をきちんと築く

・単元の学習内容を深めないまま、学びが拡散する

・調べ、考えているのに、問いの更新が起こらない?

他教科の授業で生徒が学んでいる「探究の方策」 ★

・探究の場面で活用すべき各教科の学習内容(例)

・他教科の学習内容を知って、必要な指導を漏らさず行う

・各教科の記述と、自校の探究学習プログラムの整合

全教科でコミットすべき能力・資質の涵養

・基礎力を使う場、鍛える場はどの教科の学びにも

・問いを立てること、問題を見つけること

・様々な学びの場面で使わせてこそ、応用の効く能力に

cf. 探究活動やPBLを通して涵養すべき統計スキル

資料を与えて読ませる/探させる、そしてその先に ★

・問題解決に必要な道具立て(知識など)を揃える工程で

・問いを与えて調べさせ、結果をシェアして矛盾に対処

・問題解決力の先にある「問題発見力」

探究から進路へのきっかけを作るプラスαの一問 ★

・潜在的な興味があるからこそ高度な問いに反応する

・見つけた興味を探究で掘り下げさせれば進路希望に

・探究のテーマを決めるまでの期間で重点的に

cf. 探究のプロセスを経た「問いの深化」 New!

2.探究活動に「型」を示す、実地に学ぶ場を作る

探究のフェイズごとにきちんと評価&フィードバック

・手順を正しく踏んでいるか、ひとつずつ確認させる

・疑問や興味を起点に問いを立てるまでの調査は十分か

・探究活動の入り口で誤った学習観を取り払えたか

cf. 探究の各フェイズで行う「事前指導」と「目線合わせ」 New!

“探究活動の作法”を学ぶ機会は整っているか ★

・プログラムを進める拠り所と、各フェイズでの評価基準

・手引きは、フェイズごとに配布して生徒に綴じさせる

・各フェイズを終えるときにはしっかりと振り返り

cf. 具体的なタスクを通して、作法を学ばせる(探究活動)

既卒生が残した「成果」を教材に~探究活動の導入指導 ★

・ 先輩たちの作品を比較しながら評価させてみる

・生徒間での気づきの交換で、観察をより広く・深く

・観察の視点は、探究の方策とテーマの選択

成果より、プロセスに焦点を~探究活動の評価 New!

・高校生の探究で成果にモノサシを当てることの不合理

・フェイズの配列とそれぞれで目指すもの(試案)

・ルーブリックを活用して、形成的評価へ

探究活動の充実には図書室との連携が不可欠

・観察の視点は、探究の方策とテーマの選択

・テーマ探しの参考図書の扱いは慎重に

・過年度生が取り組んだ成果も、図書室に揃えておく

3.探究活動を「創造力」や「社会参画力」の獲得の場に

アイデアを作らせる~きちんと調べ、思考を拡充・整理(序)

・アイデアを出させる前に、まずはきっちり調べ学習

・アイデアを膨らませ、まとめる方法への習熟

探究的な学びの中でのビジネスプラン作り New!

・起点は、社会が抱える解決すべき問題

・グループで取り組ませることで達成可能性を担保

・活動の成果を左右するグループ作りは、準備を周到に

cf. ワークショップで狙うべき「効果」とその進め方

探究活動の舞台としての地域連携

・先ずは地域社会が抱える課題を知るところから

・調べ終えたところが、探究活動の入り口

・考え尽くしたことへの地域の方からのフィードバック

身の回りの問題を多角的に捉えさせる

・教科書の記述に別の視点を与えて学ばせてみる

・複数の問いを与えることで、様々な切り口を持たせる

・調べ学習では、サブテーマを設けて割り当てる

社会が取り組む課題を軸にした学部・学科研究

学部・学科調べに、学問探究という入り口も

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一