生徒に問い掛け、気づかせたことを全員に見えるところに書き出して、前段の理解を教室で共有していくのが「板書の基本的な役割」です。

整理された結果を提示するだけならプリントやスライドで十分ですが、授業の展開は「対話的な学び」が根付くほど動的になるもの。臨機応変に展開/構成できる板書の強みを十分に活かしていく必要があります。

電子黒板などのICTやデジタル教材の利用はますます増えていくでしょうが、「学びに対して板書が果たしている役割」を本質的に捉えてこそ、新しい道具も正しく効果的に利用できるのではないでしょうか。

- 学びを軸にICT活用を考える(全3編)

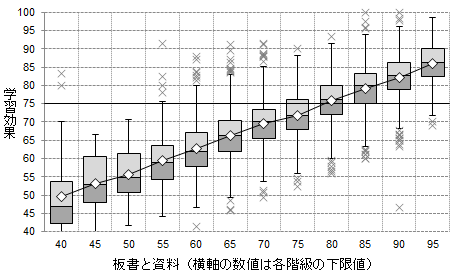

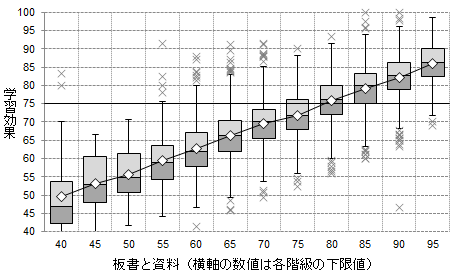

授業評価アンケートの集計結果では、【板書や資料】と【学習効果】の間には強固な相関がみられます。箱ひげ図から判断すると、学習効果で9割以上の肯定率に相当する75ポイント以上を必達目標とするならば、板書や資料で少なくとも85ポイント以上は獲得したいところです。

2015/05/11 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 課題解決や情報整理のプロセスを再現できるノート

生徒が後になってノートを見返したときに、どのようなプロセスを経て解を導き、情報を整理したのか、その時の学びを再現できる板書を目指したいものです。

考えさせて、生徒の気づきを作る場を整えたとしても、課題解決や情報整理の「結果」としての正解や知識しかノートに残っていなければ、その「過程」に立ち戻る(復習する)材料が手元にないということです。

別の場面で同じような過程を踏む必要に迫られても、記憶からこぼれて/想起できなくなっていたら、再現しようにもその術がありません。

ひとつの材料を通じて学んだことを、別の場面で出会った課題の解決や初見の情報の整理と理解に活用できて(=プロセスを再現できて)こそコンピテンシーの増大が図られたことになります。

何に着目してどういう思考を重ねたか、どんな手順で課題解決/情報整理を図ったか、きちんと生徒のノートに残っているかどうかを視点に、生徒のノートやご自身の板書を見返してみる必要があります。

❏ 前段までの理解を視野に固定し、次の学びの土台作り

口頭で確認しただけの事柄は、きちんと理解され、十分に記銘が図られている場合を除いて、後から情報が入ってくるたびに短期記憶から押し出され、中期記憶に手渡されることなく消え去ります。

学習は一つひとつのステップを積み重ねていくものだけに、前段の理解が固定されないことには、一歩たりとも先には進めません。

前段までに得た知識や築いた理解は、その先を考え進めるための道具であり、新たな思考を積み上げていく土台です。

短期記憶の飽和や上書きで、その土台を構成するピースを失うことは、即、次のステップでの思考を妨げます。問いかけて気づかせたことは、必ず黒板に書き出して、生徒の視野に固定するようにしましょう。

たとえその場で覚えきれなくても、黒板やノートに視線を走らせれば、必要な情報がいつでも得られる、という状態を整えていきましょう。

❏ 板書の充実は、活動性をスポイルしない

板書されたことをノートに写し取るだけでは、受け身の姿勢になり活動性が下がるとお考えになる向きもありますが、それは板書の内容ややり方そのものに問題があるのではないでしょうか。

視野に固定された前段の理解をもとに、問い掛けて考えさせたことを再び板書で共有し、さらに問いを繋いでいけば、黒板を介したインタラクションが実現し、生徒は学びに能動的な関わりを持ち続けられます。

もし、板書を充実させることで生徒の学びが受け身になるとお感じになるのであれば、課題解決を生徒に経験させず、知識や理解を一方的に伝えているだけではないか、疑ってみる必要があろうかと思います。

- 黒板を写すと活動が低下?

- 手を使って書き写すことの大切さ

- 板書を使ったインタラクション(問答を通じて論理性を養う#2)

- 学習効果に直結する活動性、それを支える視覚情報

生徒の発言(気づきや思考など)を黒板に書き出し、リアルタイムで構造化する技術(会議などで用いるファシリテーション・グラフィックと同じ)を駆使し、対話の中で情報が知に編まれていく様子を生徒の目の前に展開させ、その方法を学ばせていきましょう。

❏ 気づいたこと、考えたことを生徒が書き込むノート

導き出された結論や、ポイントだけを断片的に書き出しても、その場で気づいたことや考えたことが記録されなければ、肝心なところが記憶から抜け落ちます。

口頭でなされた補足説明が残っていなければ、ノートに自分が書き留めた文字列が意味するところすら想起できなくなることがあります。

気づいたこと、考えたこと、口頭で説明されたことを、生徒が自ら文字に起こして書き留める習慣と方法を身につけさせ、復習で見返すたびにそのときの気づきや考えに触れられるノートを作らせましょう。

できるだけ早い時期に「ノートを見れば、その日の授業で学んだこと/体験したこと(正解に至るプロセスなど)を再現できる状態」に持っていきたいもの。早い時期から計画的に「ノートにメモを取らせる指導」を重ねて行く必要があるはずです。

❏ ICT機器の利用と、用途に応じた使い分け

パワーポイントでスライドを用意して教室で見せるのは、動きのあるものや鮮明なイメージを伝える上で非常に効率的な方法です。

しかしながら、そうしたイメージに触れただけで学習内容が定着するかというと懐疑的にならざるを得ません。ラーニング・ピラミッドでは、視聴覚教材を使った場合でも理解・記憶は20%です。

わかった気になってしまう分、使い方を誤ると、かえって受動的な学びになるリスクすらありそうです。

スライドにしてもプリントにしても、事前に作り込んでいる分、生徒の発言を受けて臨機応変に対応するのが苦手です。

情報を整理し、理解に組み上げる工程を、先生方が職員室で事前に済ませているのでは、生徒は「先生に肩代わりされた部分」を学ぶチャンスも持てず、与えられたものを覚えるだけの学びになってしまいます。

ICT機器と黒板、双方の良さをしっかり理解した上で、正しく使い分けましょう。「生徒を待たせず、活動を肩代わりしないこと」が、教具の使い分けにおける最大のポイントです。

❏ 生徒のノートを介して、他の先生の実践に学ぶ

ノート点検に際して同僚の先生が集めた生徒のノートを見せてもらうだけなら、手間はそれほどかかりません。

他の先生がどんな板書をしているか、教室に足を運んでみるのが一番ですが、予定をやりくりしても授業を観に行ける機会は限られます。

生徒のノートを教材にすれば、過去何十回分もの授業の板書をいっぺんに見ることも可能です。しかも、点検のために集められたものが職員室の中、目の前にあるのですから手を伸ばしてみるだけのことです。

板書のレイアウト、色や記号の使い分けなど、そこには学ぶべきものが山盛りです。授業内外で生徒にどんな課題を与え、それに対して生徒がどこまで対応できているかも窺い知れます。

自分なら口頭で済ませてしまうことも、吹き出しなどを使って生徒のノートに残させている工夫も見つけることができるかもしれません。

生徒のノートは授業改善への優れた教材です。ほとんどゼロ投資でこれだけ学べる方法はそうありません。是非とも積極的に活用しましょう。

◆ 改善のための必須タスク:

ノート・プリントを見返せば、正解に至るプロセスや情報整理の工程などを含み、授業を通じて学んだことが余さず再現できる状態を保つことが大切です。生徒のノートに、授業で導いた正解や重要語句だけしか文字に残っていない、あるいはプリントも空所を埋めているだけだとしたら板書量が不足している可能性を疑いましょう。

◆ さらなる改善を目指して:

黒板が持つダイナミズムを活かすためには、発問から生徒の発言を引き出し、それを板書で共有し次の問いに展開するのが好適です。情報整理や課題整理の工程を問い掛けでサポートしながら生徒自身に体験させることは、思考力を養う機会になります。様々なファシリテーション・グラフィックの手法も機を見て取り入れてみましょう。

■ご参考記事:

- 板書の技術(全7編)

- 板書の技術、教具の使い方(ジャンル別記事インデックス)

講義座学系の授業評価項目/質問文一覧に戻る

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一