ようやく夏も終わりそうですが、今年も多くの学校の授業評価アンケートのデータをお預かりして、分析させていただきました。データからは様々な「問い」をもらいます。それまで考えていたことだけでは、説明がつかないデータのことです。

そのたびに、あれこれ考えて「データを説明できる仮説」を作り、実際に授業を観に行ってそれを確かめたりするのは、なかなか骨の折れることではありますが、ことのほか楽しい時間でもあります。

❏ 単純集計や単相関だけみてもわからないこと

ある2つの項目のデータの相関を崩す要因が他の項目の中に含まれていることが統計処理の中でわかることもあれば、実際に教室に足を運んでみないと気づけない「データに現れない要因」が潜んでいたりします。

時には別の項目でアンケートを取ったり、学校内にある他のデータと照らし合わせたりすることもありますし、学校のご協力を得て検証のための実験を行うこともあります。

このブログでも、集計結果を解析してわかっきたことをお伝えするようにいたします。

さて、前置きが長くなりましたが、まずは「知識活用の機会としての課題付与」について考えてみます。

❏ 理解して覚えたことを使わせれば…

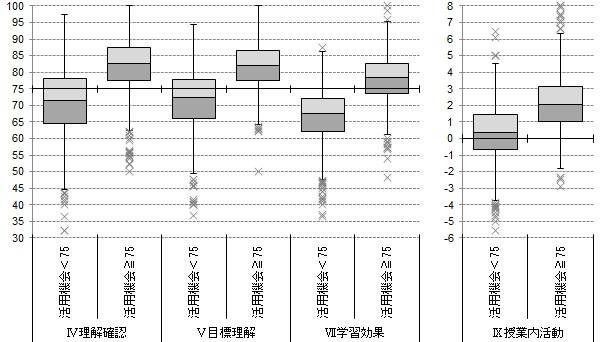

習ったこと/理解したことを活用して課題を解決する機会(知識活用の機会)が備わっていると、学習目標の理解や学びの成果がより確かなものになるのは下のグラフ(n=1,491)が示す通りです。

なお、上記のデータを取得したときのアンケートでの各項目の質問文は以下の通りです。

| 理 解 確 認 | 先生は、生徒の理解を確かめながら授業を進めてくれる。 |

|---|---|

| 目 標 理 解 | 先生は、達成すべき目標やポイントをはっきりと示してくれる。 |

| 活 用 機 会 | 宿題や課題など、習ったことを使ってみる機会が整えられている。 |

| 学 習 効 果 | 授業を受けて、学力の向上や自分の進歩を実感できる。 |

| 授業内活動 | 討論や練習、作業などの活動を通じて充足感を得ることは、{とてもある~まったくない} |

質問文のリンク先には各項目の解説記事をご用意しております。お時間の許すときにご高覧いただければ幸甚です。

❏ 活用機会を整えれば、授業での活動性も高まる

対話を活性化するには、話し合うための材料とテーマが必要ですよね。

先生が丁寧に説明して、単元の内容を理解させたとしても、生徒が互いに協力しあい解決すべき課題/答えを導くべき問いがなければ、対話を行う必要も生じません。

実際に、上の四分位図(箱ひげグラフ)の右端にある、Ⅸ授業内活動でも箱の位置はずいぶん違います。

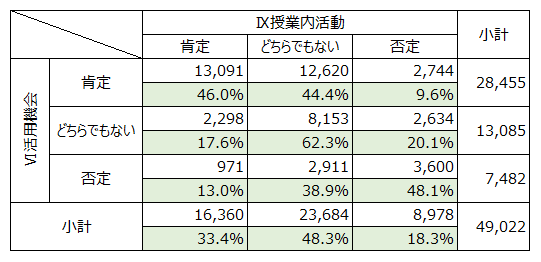

もう少しデータを詳しく見てみると、こんな様子です。

活用機会が十分に整えられている授業では、授業内活動で充足感を得られない生徒が1割以下まで減るのに対し、活用機会が整えられていない授業では、その割合が5割近くまで増えてしまいます。

❏ 対話的で主体的な深い学びの実現に向けて

“対話的で主体的な深い学び”は次期学習指導要領のキーワードです。

対話を通じて、発想や意見を交換することによって、思考は拡張し、集団知を用いてもなお解明できないことの存在に気付けば、外に知識を求める「調べ学習」への動機も得られます。

新共通テストのモデル問題では、協働の場面で相手の理解と共感を得るための言語活動に重きを置く出題方針も示されています。

また、課題があるからこそそれを解決しようとする行動や、課題に対する向き合い方(≒主体性)を身につけていくのではないでしょうか。

データは、アクティビティを豊富に配列して活動性だけを高めようとしてもうまく行かないことを示唆しています。適切な問い、取り組むべき課題をきちんと用意できるかどうかが、21世紀型学力を涵養していく上でのカギになりそうです。

■関連記事:

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一