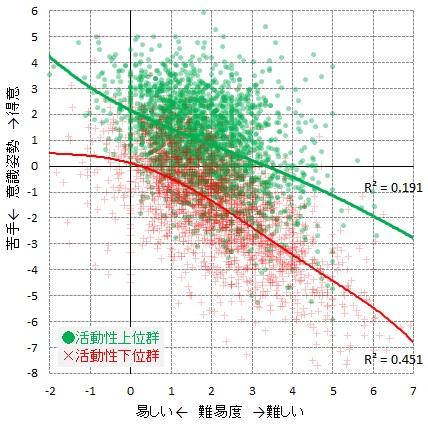

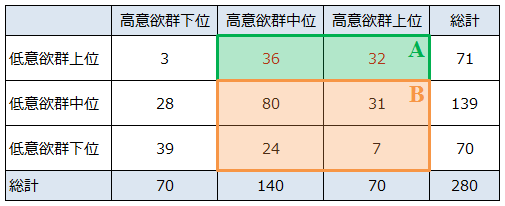

高意欲群に訴求し、低意欲群も支える授業(その2)

高意欲群に訴求し、低意欲群も支える授業

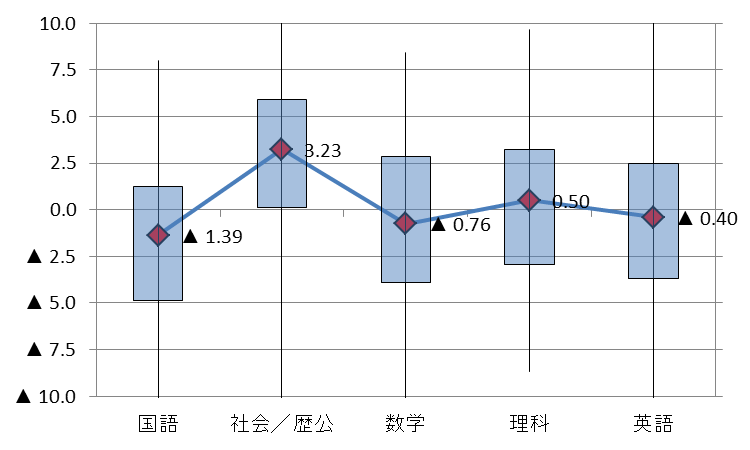

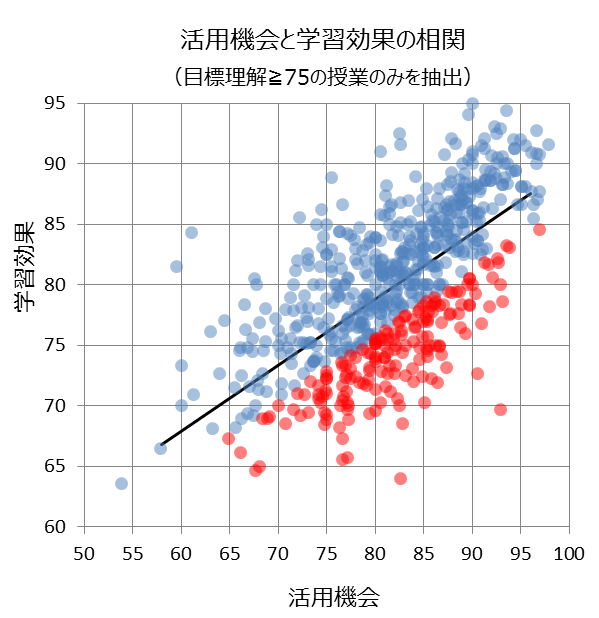

学習効果が期待値を下回るとき(その2)

学習効果が期待値を下回るとき(その1)

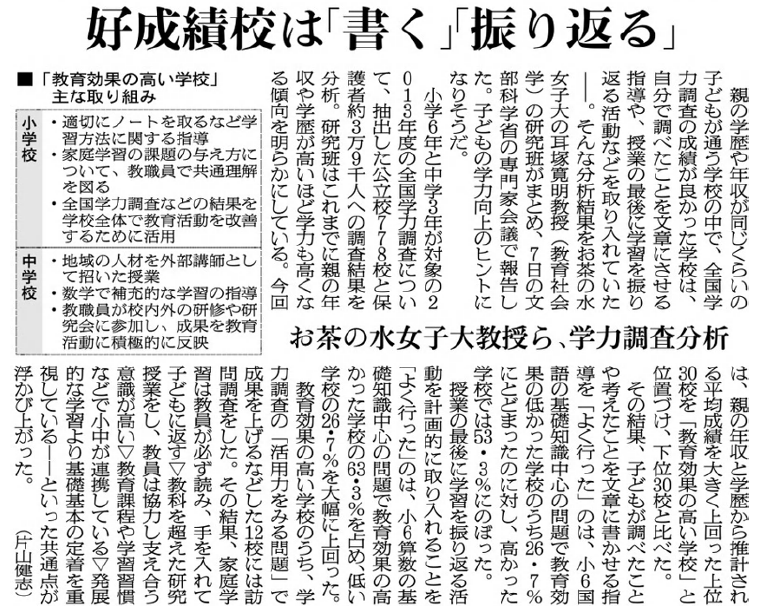

書くことと振り返りが学力を伸ばす

授業評価アンケートの質問設計~まとめと追記

昨日まで、授業評価&生徒意識アンケートの質問設計について、それぞれの評価項目に込めた意図や改善のための着眼点などの整理を試みてきました。シリーズで取り上げたのは、標準的なケースを想定した推奨パターンによる質問群です。 座学・講義系の授業での評価項目 実習・実技系の授業での評価項目 生徒意識調査(学習環境/資質・姿勢の獲得) 学校が掲げる教育目標によって、項目ごとに別のものに入れ替える「調整」が必要…

2015年度 新入社員 春の意識調査

日本生産性本部のホームページで、「2015年度 新入社員 春の意識調査」の結果が公表されています。 http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001440.html 今春実施した新入社員教育プログラム等への参加者を対象に行った結果をまとめたもので、1990年から数えて今回は26回目だそうです。 本来は、新入社員を迎え入れる側である企業が、世代として…

習熟度別クラスと考査共通問題 INDEX

先日行われた、代々木ゼミナール教育総研主催の教員研修セミナー「授業法研究ワンデイ特別セミナー」では概説講義を担当いたしました。年度末のご多用の中、多くの先生方にご参加をいただきましたこと改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。講義のテーマに取り上げたのは、「学力差を活かした指導授業~積極的な学習参加を促すために~」です。その中で、習熟度別クラスでの定期考査のあり方についても少しですが触れ…

習熟度別クラスと考査共通問題(その3)

定期考査を共通問題で行い、優良差分から指導知見を抽出し、それを共有していくことが学校全体での指導力を高めていくことになります。今回は、習熟度別クラス編成を採った場合の共通問題のあり方と、その結果をどのように利用すべきか、シリーズ冒頭で提起したままになっていた問題に対し、考えるところをまとめて締めくくりとします。 ❏ 考査問題を2部構成に 考査問題を作成するとき、「知識・技能」を主に測定するAパート…

習熟度別クラスと考査共通問題(その2)

習熟度別クラス編成では、進度差は設けず、単元ごとの学びの深め方で差をつけていくのが好適であるというのが、前回の主旨です。成績上位の生徒が集まるクラスでは、「思考」や「表現」の要素を多く取り入れ、既習内容の習熟に不安があるクラスでは、集団知で課題に挑ませるなど、状況に応じた学習を設計しましょう。今回は、定期考査を学年共通問題で行うことの必要性について、一緒に考えていただこうと思います。 ❏ 共通問題…

習熟度別クラスと考査共通問題(その1)

習熟度別にクラスを編成/展開する場合、考査問題を共通にするか、別にするかは悩みどころです。共通問題とした場合、上位で点差がつきにくくなったり、下位で低得点に集中したり何かと問題が生じます。別問題にすると、今度はクラス間の比較ができないだけでなく、指導上の改善課題も見えにくくなるなど、こちらもスムーズに行きません。こうした問題への解決策を探ってみる前に、まずは、前提となる「習熟度別クラス」の運用方法…

即興型英語ディベート大会

平成26年12月、東京都立西高等学校で開催された、首都圏公立高等学校即興型英語ディベート大会を見学する機会に恵まれました。西、日比谷、湘南、浦和の4校の生徒さんたちが集まり、会場は熱気に包まれていました。この大会は、文部科学省助成事業である「高等学校における多様な学習成果の評価手法に関する調査研究」のうち、「即興型英語ディベートを活用した統合型ルーブリック評価の研究」(研究代表者:大阪府立大学工学…

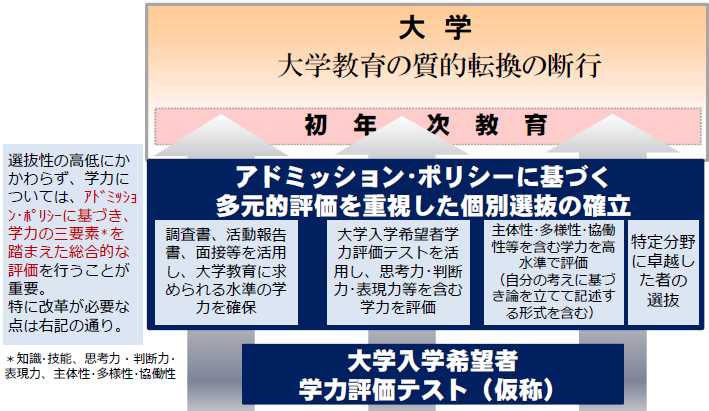

評価方法の再整備~高大接続答申から

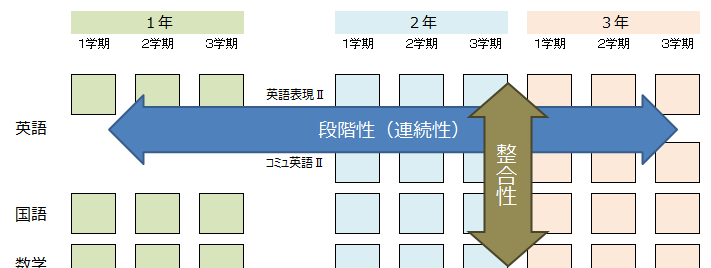

マトリクス点検で指導主眼を適正配置

即興型英語ディベート大会(その3)

この大会は「即興型英語ディベート」ですから、当然ながら「英語の使用」という点でも教える側に大切なメッセージを伝えてくれています。学んできたことが 「運用力」 に昇華するには、「使う場面」 が整えられる必要がある、ということです。 ❏ 適切な使用場面が、学んできたことを統合する ディベートの参加者たちは、さすがにトップ校の生徒ですが、それでも英語力には個人差もあります。しかしながら、誰もが、必死に且…

即興型英語ディベート大会(その2)

前回に引き続き、首都圏公立高等学校即興型英語ディベート大会を見学して感じたところをお伝えします。学校の垣根を越えた生徒同士の交流の起点になっただけでなく、チームディベートという活動そのものが、生徒の間に良好な人間関係を築くきっかけを与えました。当然ながら、この大会を通じて生徒が得たものはこれだけに止まりません。 ❏ 課題解決力/協働力を、意識させずに養う機会として 即興型英語ディベー…

即興型英語ディベート大会(参観録)

先日、東京都立西高等学校で開催された、首都圏公立高等学校即興型英語ディベート大会を見学する機会に恵まれました。西、日比谷、湘南、浦和の4校の生徒さんたちが集まり、会場は熱気に包まれていました。 この大会は、文部科学省助成事業である「高等学校における多様な学習成果の評価手法に関する調査研究」のうち、「即興型英語ディベートを活用した統合型ルーブリック評価の研究」(研究代表者:大阪府立大学工学研究科の中…

学習指導・進路指導を通じた汎用スキルの獲得(その2)

汎用スキルの一部をなす 「批判的思考」 は、教科学習指導や進路指導を行う上できちんと整えておきたい土台の一つです。その能力は、それだけを取り出して訓練するより、具体的な場面で教えるやり方(文脈モデル)の方が所期の成果を得やすいとのこと。学習・進路の指導に、どんな発想を持って臨んだらよいか、もう少し考えてみたいと思いますのでおつきあいください。 ❏ 言語活動を自己目的化させない 自由研究や自主レポー…

学習指導・進路指導を通じた汎用スキルの獲得

11月1日に玉川学園で行われた、「21.5世紀探究型学習研究会」で勉強してまいりました。実践報告からは多くの刺激と学びを頂戴しました。また、京都大学大学院教育学研究科の楠見孝教授による「批判的試行を育む:探究学習スキル」と題する基調講演では、探究型学習について理解を深め、整理できただけでなく、たくさんの新たな可能性に気づかされました。楠見孝先生の基調講演は、文科省のホームページにある「批判的思考に…