達成すべき目標やポイントをはっきり示す

理解を確かめてから次のフェイズに進む

生徒の理解を確かめるのは、学びを先に進められる状態を確かなものにするためです。「その場で」と「言葉にさせて」の2つを鉄則に、対話で行う理解確認を徹底していきましょう。前段の理解に不足や欠落が見いだされた場合は、機を逸することなく、その解消を図る必要がありますが、教え直しで「絆創膏を貼る」ことよりも、教科書やノートの該当箇所を参照させたり、生徒同士の教え合いを促したりすることで、学び方を学ばせること…

よくわかる説明、戸惑わせない指示

学びの土台を作る、整理された板書・プリント

いつもはっきりと教室の隅々まで届く声

伝達技術の基本は「話し手の声がいつでもはっきりと聞き取れること」です。知識・理解を与えるにも、問い掛けて生徒に考えさせるにしても──視覚による補助が効果的であり且つ必要であることは言うまでもありませんが──、まずは先生が発した声による情報を、生徒が集中してしっかりと受け止め続けられることが大前提です。先生の話が聞きとれないのではどこかで授業内容がわからなくなるのも当然。「いつもはっきり聞き取れる」…

意図したことを正しく表現する方法を学ばせる

思考力・判断力・表現力が重視され、主体的に学ぶ姿勢が求められるようになる中、生徒が自ら考えたことを発表する場面が増えてきました。 探究型学習の成果発表会などはその最たる例でしょうが、高大接続改革以降の入試では「証明する方法を説明する」「解決策を考え周囲の理解と共感を得る」といった言語活動の要素を含む問題が登場しています。意図したことを正しく表現するための土台は、日々の学習を通して獲得させた言語、情…

働き方改革~校務の見直しと再構造化(記事まとめ)

学校の先生の多忙が取りざたされて久しくなりました。報道を見ても、現場でのご様子を拝見しても、「働き方改革」は依然として、待ったなしの課題。ドラスティックな改善は進んでいないようにも感じます。外にいる私が直接何かできるわけでもないことに心苦しさを感じつつ、何かのヒントになればと思い、考えるところを拙稿に起こしました。ご多忙を極める中、矛盾することを申し上げることになり、誠に恐縮ですが、お時間のあると…

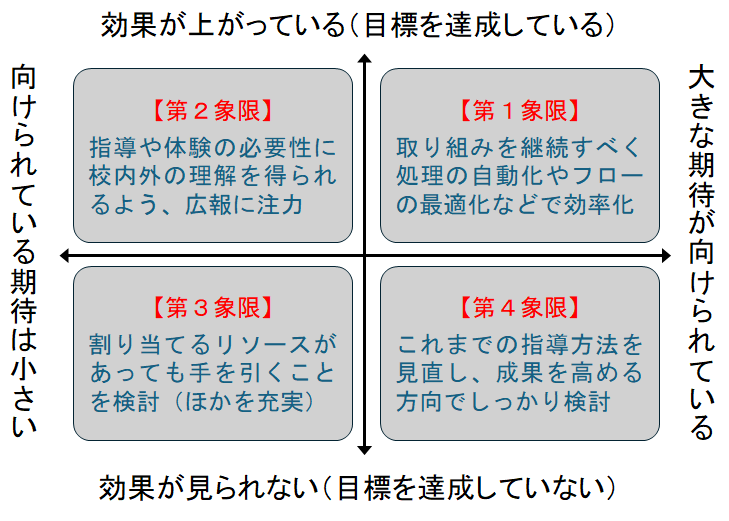

先生方の多忙解消に~個々の教育活動の価値見直し

学校経営計画の進捗を確かめ、達成可能性を高める

1学期もそろそろ折り返し。年度の冒頭で打ち出した「学校経営計画」はどこまで実行され、目標とした事柄は達成できそうでしょうか。特に夏までに一定の成果を得たい、方向を固めたい取り組みについてはこの機に中間検証を行い、今後の展望を立て直しておくべきです。当然ながら、目標達成に不安が残る箇所、計画通りに進めるのが難しそうな箇所には、達成可能性を高めるべく、効果的な対策が必要です。 2018/07/09 公…

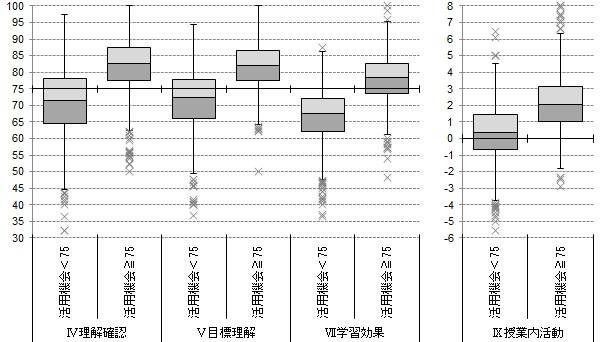

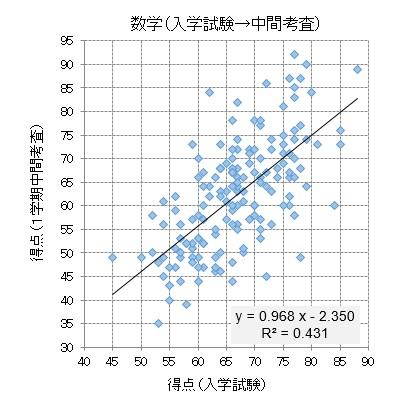

入学試験での成績と定期考査のパフォーマンス

アンケートで探る“学ぶ側の認識” #INDEX

論理的思考と批判的思考

失敗から正しく学べているか

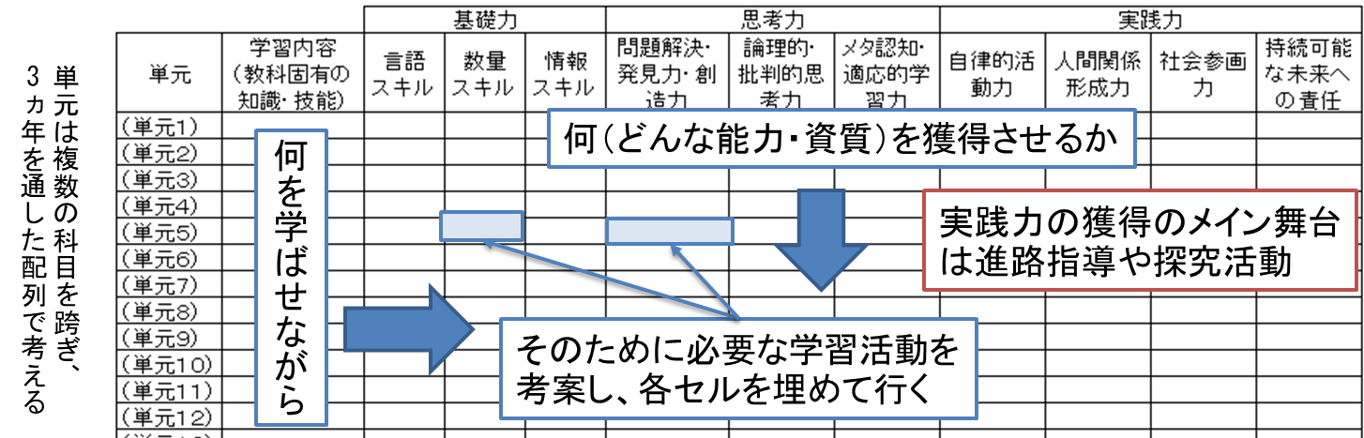

指導と評価の一体化~実現のための発想転換(後編)

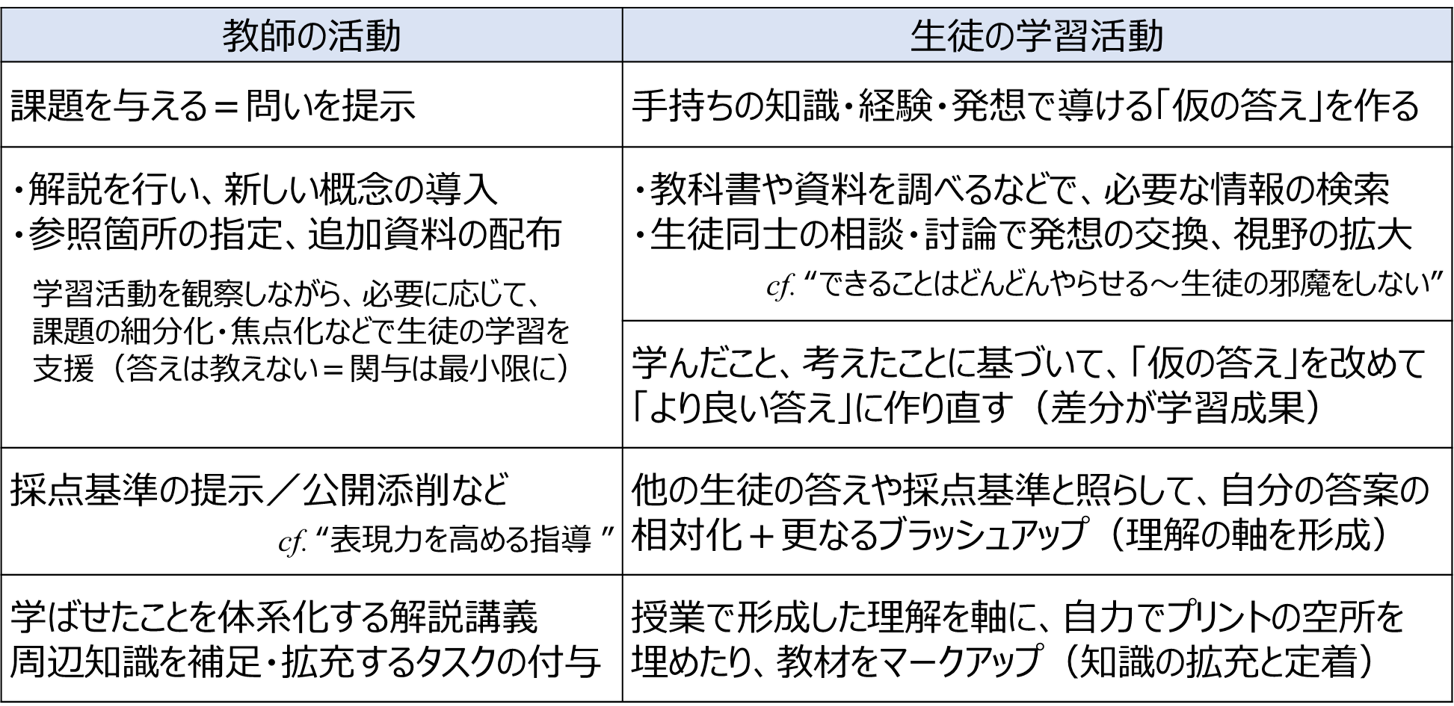

指導と評価の一体化~実現のための発想転換(前編)

調べたことの先に~新たな知と当事者としての関わり

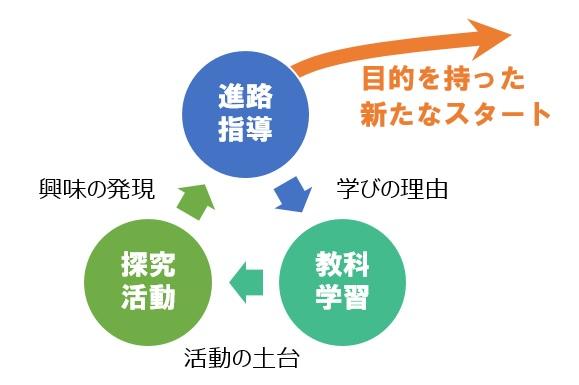

探究活動や課題研究のプログラムを作って導入し、生徒に取り組ませるとき、「何を目的とする活動か」という根源の問いに先生方がどのような答えを共有しているかはとても大事なことだと思います。探究活動には様々な役割がありますが、以下の2つは他の活動での代替は困難です。 指導に当たる中、「調べ学習」で終わっている生徒、そこにも到達していない「検索&コピペ作業」だけで調べ終えた気になっている生徒を見過ごしてしま…

具体的なタスクを通して、作法を学ばせる(探究活動)

各地の学校で探究活動や課題研究の成果発表会を拝見していると、自らの興味を掘り下げ、リサーチクエスチョンを立て、きちんと探究のプロセスを踏んで答えを導いた後に、自分の生き方・あり方まで踏み込めているものも多々見かけますが、そうでないものも少なからず…。先行研究を拾い上げ、そこに書かれていたことを繋ぎ合わせただけに見えるものもあります。高校で体験する探究活動は「どんな研究成果が得られたか」より「各プロ…

教科学習指導と探究活動の重ね合わせ

実践報告に触れての気づきを言語化することの効果

より良い授業の実現を目指し、全国各地で様々な指導法研究や実践報告が行われています。ご参加の先生方からの意欲的な提案や報告にいつも大きな刺激をいただき、たいへん勉強になります。 各地の先生方が、それぞれの置かれた状況の中で「あるべき学びの姿」を考え続けて生み出してきたアイデアの数々は、それに触れた人が授業をデザインするときの手札を増やし、それを使ってさらに工夫を重ねた実践はまた別の機会で報告され、別…

.png)