授業評価の事前指導と結果のフィードバック

生徒による授業評価アンケートを行うときに、生徒に対してどんな事前指導をしておくべきか、アンケートの後、結果をどう伝えるべきかとのご質問をいただきました。結論だけ言うなら、授業評価アンケートの目的を先生と生徒が共有した状態を作ることが事前指導であり、結果への所感をあれこれ言葉にするのではなく、結果を活かした「より良い授業」を生徒の眼前に実現して見せることが正しいフィードバックだと思います。 2018…

積極的に学ぶ姿勢(記事まとめ)

積極的に学ぶ姿勢を生徒一人ひとりに持たせたいというのは、先生方のどなたもが抱く思いでしょうが、その実現は言うほどには容易ではありません。学びへの積極性を引き出すには、それを成立させている要素群を正しく想定し、その一つひとつを着実に作り出す必要があります。如上の構成要素の想定(=問題の切り分け)には、生徒が学びに消極的になる場面を思い浮かべ、そこに潜む阻害要因を考えてみるのも好適。以下のようなケース…

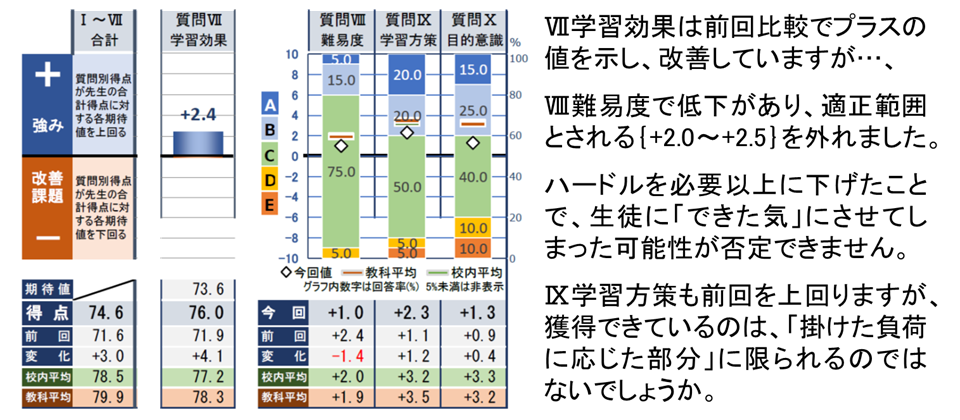

学習効果が高まっても、難易度が下がっていたら

評価基準やアンケートの文言を正しく理解させる

生徒が学びを振り返るときに拠り所となるもの(=基準)をしっかりと理解/認識させておくことの必要性については改めて申し上げるまでもないかと思います。漠然とした「振り返りらしきもの」で感想レベルのアウトプットを得たところで「学びの改善」は期待できません。思考を重ねた結果である答案や発表には「採点基準」があり、学習への取り組みにも「活動評価の基準」(ルーブリックなど)があるはずですが、生徒はその文言の一…

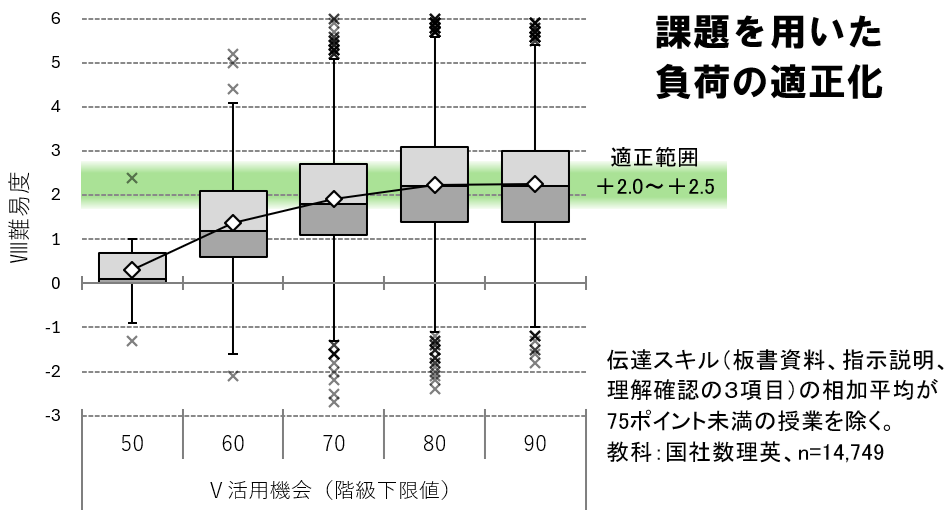

知識活用機会としての課題付与と難易度調整

生徒を指名して発言させるとき#INDEX

生徒を指名して発言させることが、積極的、能動的に学習に参加させることに繋が得るのは間違いありませんが、指名→発言の流れを固定的に捉え、方法を誤ると、他の生徒の学習(思考や表現など)を止めたり、せっかく引き出した発言が深い学びに繋がらなかったりしがちです。各地の学校で授業を拝見していると、指名する前に問いをクラス全体に投げ掛けていないケースも少なからず目にします。発言させる生徒を選ぶのは、クラス全体…

生徒を指名して発言させるとき(その3)

生徒に発言させることには様々な目的がありますが、その目的を達する方法は発言だけに限られるわけではなく、目的に応じた代替手段を講じた方が効果が大きいこともある、というのが前稿の趣旨です。しかしながら、生徒に発言をさせてこそ、そこに含まれる気づきや考えをクラス全体で確実にシェアすることができ、その先に発想の拡充や思考の深まりが期待できる場面も少なくありません。活発に発言が飛び交ってこそ、対話的で深い学…

生徒を指名して発言させるとき(その2)

昨日の記事に引き続き、生徒を指名して発言させる場面について、その目的に立ち戻りながら、より良い方法を考えていきたいと思います。クラスの全員に発言の機会を与えることで、能動的に学びに関わらせたいというせっかくの意図も、やり方・手順を誤ると、意図していたのと違う結果を招きかねないことは既にお伝えした通りです。本日は、もう一歩、根源的なところに立ち戻り、「なぜ、生徒に発言させるか」を少し掘り下げてみたい…

生徒を指名して発言させるとき(その1)

先生方に「生徒を指名するに当たり、どんなことを心掛けていますか」とお尋ねすると、「できるだけ均等に発言の機会を与えるようにしている」という答えがかなりの割合で返ってきます。発言させることで生徒が能動的に関わる授業にしたいとお考えなのだと思います。しかしながら、均等な発言機会の付与が「意図した通りの結果」になっているかというと、そうとも限らないのが現実だったりします。発言の準備が整わないまま指名され…

授業内活動のあれこれ #INDEX

授業内活動というと「生徒同士の話し合い」が真っ先に思い浮かぶかと思いますが、先生との問答、教科書や資料を読んで自力で理解すること、考えたこと/気づいたことをまとめることなど、多岐に亘ります。教室での対話を通じて得た気づきを携えて、課題にじっくり取り組み、納得いく答えを仕上げることだって学習者の活動の一つでしょう。日々の学びの中で、単元内容を理解させていく過程の一つひとつに、生徒が取り組む活動を十分…

授業内活動のあれこれ(その3)

前稿に引き続き、教科書や資料を読むことを起点とした学習活動について考えてみます。読んで理解すること(=文字を介した先人/作者との対話)のは学びの基本ですが、活動に取り組んだ中に「何かの進歩」を実感できる仕掛けがあると、活動へのモチベーションは一層高まるのではないでしょうか。読むという活動は、英語や国語といった言語系の教科に限ったものではありません。理科や地歴公民の教科書や資料を読みますし、数学だっ…

授業内活動のあれこれ(その2)

授業内活動のあれこれ(その1)

思考力や判断力、表現力を高める上では言うまでもなく、知識の定着を図るにも、理解を深く確かなものにするにも学習者自らが活動する必要があります。どれだけ丁寧に教えても覚えるのは生徒ですし、習ったことを使ってみてこそ、道具としての知識に意味の拡張が図られます。知識の獲得・拡充を図る場面でも、自ら調べて情報を集め、知識に編む練習をさせなければ、いつまでたっても教わること以外に学ぶすべを知らないままです。課…

生徒が立てた問いを起点に作り出す対話と学び

授業準備や導入フェイズの課題として「生徒に問いを立てさせる」ことや、教室でひと通りの学び終えたときに「質問を引き出す」ことの効果については、それぞれの記事でも触れた通りです。問いを立てさせるのも、質問を引き出すのも簡単なチャレンジではありませんが、「せっかく出てきた生徒の問いや質問をどう扱うか」にも、様々な工夫が考えられるところです。各地の先生方の取り組みと工夫を参考に、より良い方法を探していきた…

生徒が自分で気づける機会を作る

教科学習指導において、科目に固有の知識や技能を獲得させようとする場合、一つひとつを丁寧に説明して理解させる、所謂「教える」というアプローチのほかに、問い掛けて考えさせたり/体験を再構成させたりする中で「生徒自身に気づかせる」というアプローチがあります。思考は一定の知識がなければ成立しませんので、「しっかりと教える」ことも指導者として逃れられない大切な責任/仕事ですが、生徒が自分で気づけるようにする…

探究的な学びの中でのビジネスプラン作り

総合的な探究の時間で「ビジネスプラン作り」に取り組ませるケースも少なくありません。社会課題の解決を図る中で新たなサービスや商品が生まれますが、探究とビジネスプランの親和性は元々が高いものです。以前の教育が、現状における社会の仕組みありきで、生徒をそれに適合させるプログラムだったとしたら、今の教育が目指すのは「社会課題を解決してどんな未来を創るか」を考え、行動できる人材の育成です。身の回りから人類の…

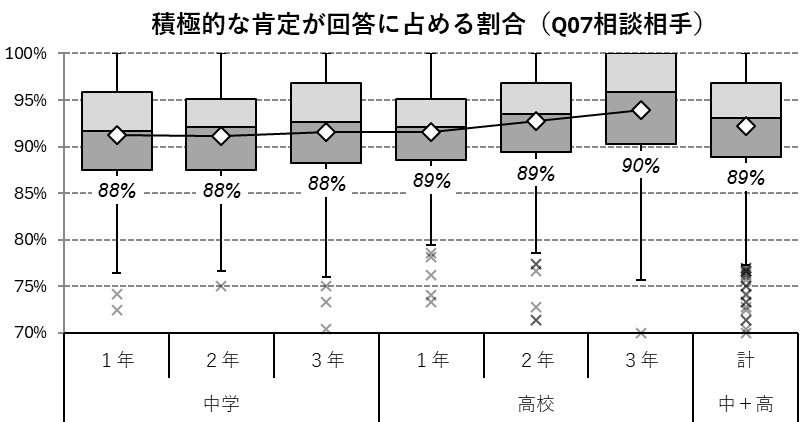

困りごとを相談する相手がいない生徒の特定と対処

リフレクション・ログから読み取る”評価者スキル”

ネットで検索した結果を鵜呑みにさせない

今や、世の中の大抵のことは、スマホで検索すれば即座に「それらしい情報」に行き当たり、「答えらしきもの」が簡単に得られます。たいへん便利な社会ですが、ネットに限らず世に飛び交う情報はまさに玉石混交。ときに悪意のフェイクすら入り混じります。鵜呑みにしては選択を誤り、不要なリスクを引き寄せることになります。 先ずは耳目に入ってくる情報の真偽を確かめる必要がありますが、その姿勢と方法を学ばせる場もまた、生…

.png)

.png)