主体的に学ぶ姿勢、自ら調べたり考えたりする態度を獲得させることが指導上の重要目標であるのは言うまでもありません。教室で生徒に知識や技能を身につけさせても、社会の変化や科学の進歩の中で、それらがいつまでも価値を持つとは限らず、知識は常に獲得/アップデートする必要があり、生徒には自ら学び続ける姿勢が求められます。

自ら学ぶ姿勢を持つには、対象への興味関心が不可欠でしょうが、要件はそれだけではなさそうです。

2016/11/24 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 興味関心を持つこと≠主体的に学ぶ姿勢

授業で学んだことやその周辺に興味を持つことは、自ら学ぶ姿勢を持たせることに直結しそうですが、授業評価アンケートで尋ねた「学習者の自己認識」で確かめてみると必ずしもそうとは言い切れないようです。

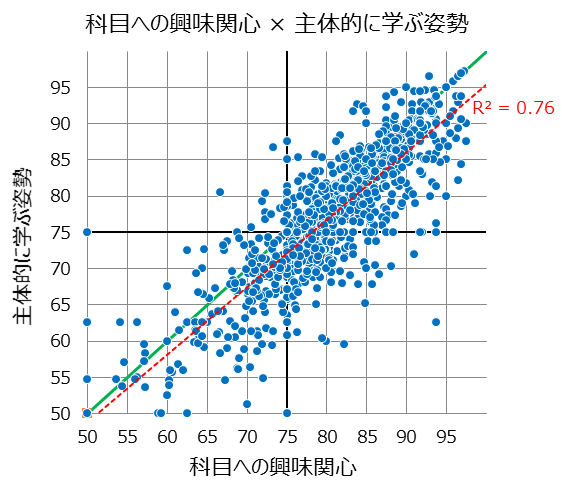

下の散布図は、クラスごとの集計値で作成したものです。確かに分布は近似線の近くによくまとまっており、「科目への興味関心」が高くなるにつれて「主体的に学ぶ姿勢」は高まる傾向がありますが、かなり離れたところに位置する授業も見られ、単純な比例関係ではありません。

座表面に斜め45度に引いた緑色のラインは、科目への興味関心と主体的に学ぶ姿勢が同値となる「基準線」ですが、分布の大半はその下側にあり、興味関心の値が主体的な学びの「上限」を決めている様子です。

興味関心を抱かせることは、主体的な学びに向かう姿勢を身に着けさせるための必要条件であり、十分条件ではないと考えるのが好適です。

❏ 学習目標を達成させれば、高確率で興味関心に

別稿でもお伝えしましたが、興味関心は、目標を達成したところに生まれます。学習目標を達成したことで新しい世界を垣間見て、そこに別の興味が生まれることもあれば、達成できたという快体験がそれを繰り返したいという「別腹」を作ることもあるでしょう。

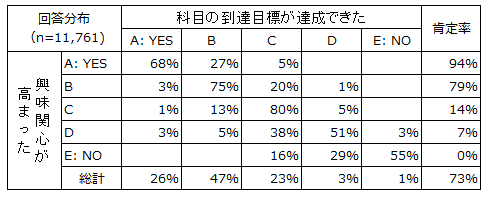

実際、上のグラフと同じデータソースを使って、到達目標の達成✕興味関心の向上のクロス集計を行ってみると、こんな結果になりました。

興味関心を高める(=上の散布図で座標面を右方向に移動する)ことは学習目標のより確実な達成を図ることで実現しそうですが、近似線から下方に大きく離れた授業では、残差(=近似線からの距離)を生んでいる「別の原因」を特定して、その解消を図る必要があります。

❏ ギャップの原因は何か考えてみると…

興味関心の発現と主体的に学ぶ姿勢の間にあるギャップ(=近似線からの距離:回帰残差)を作り出している要因には様々なものが考えられますが、多くの場合は以下のいずれかに該当するようです。

原因が違えば、当然ながら採るべき対応策も異なりますので、どれが現状にあてはまるか、ひとつひとつ冷静な見極めが必要です。診断を誤ると処方も誤り、副作用だけが生じます。ときには複数の要因が絡むこともありますので、対処も複合的に行うことになろうかと思います。

疑問や不明の所在に気づけないことには…

興味があっても、具体的に何を解明するべきなのか、疑問や不明の所在が特定できなかったら、学ぶという具体的な行動は起こりません。行動がない以上、「主体的に学ぶ姿勢を獲得した」とは言えないはずです。

解くべき課題を示し、それに挑ませることで初めて、生徒は疑問や不明を見出します。それを解消したいという欲求こそが行動への原資です。

教材や資料から自力で問いを立てられるか

わからないこと、まだ知らないことを知ることが、「学ぶことへの自分の理由」を持つことの起点になるはずです。

しかしながら、問いを投げかけてくれる先生が、いつもそばにいるとは限りません。自分で疑問を見つけて問いを立てることを授業中のトレーニングで、できるようにさせておく必要もあるのではないでしょうか。

疑問や不明を解消する方策に習熟させる

調べてみよう、考えてみようと思っても、調査や思考の道具立てが揃えられていなければお手上げです。教えてくれるのを待つしか選択肢はありません。学び方をしっかり学ばせておく必要があるはずです。

解くべき課題をターゲットとして導入フェイズで示して置き、教科書を読んだり、資料集を調べたり、話し合いをしたり、ときには先生に質問をしたりといった、疑問や不明を解消する行動を重ねさせましょう。

❏ 指導で意識すること、不用意に行うべきでないこと

こうして考えてくると、主体的に学ぶ姿勢を身に着けさせるために指導者が行うべきことと、避けるべきことが整理できるような気がします。

| 学びの主体性を引き出すための要件 | 不用意に行うべきでないこと | |

|---|---|---|

| 解くべき課題に自力で挑ませ、疑問や不明の所在に気づかせる | わかりやすく教えて、一遍の疑問も残させない | |

| 教材や資料を読んで問うべきポイントを探し、自ら問いを立てさせる | 定着を図る反復を演習で繰り返すだけ | |

| 疑問を見つけたら、自力/協働で工夫を重ねその解消を図る | 解くためのお膳立てをすべて教える側が肩代わり |

ただし、授業の内容がわからないことには始まらないこともまた事実。短時間で効率よく伝える技術は、新しい学力観に沿った学ばせ方への転換が進むこれから先も、これまでと変わらずに欠かせないものです。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一