次期学習指導要領に向けた検討の中でのキーワードの一つは「多様性の包摂」でしょう。その実現には、政策や行政で対応すべき部分と、教室/学校での対応が求められるところがあるのは言うまでもありません。

柔軟な教育課程を可能にする制度や、障がいのある子どもや不登校、外国籍など多様な背景を持つ子どもへの対応、さらには教育インフラの標準化と整備、学習者情報の管理と保護のガイドライン策定などは、紛れもなく前者です。(これらは今後の議論を注視したいと思います)

他方、個々の能力やニーズ、興味・関心に合った課題の付与や、個別/グループ別学習の在り方では、現場で頑張る先生方の創意と工夫が問われるところ。こうした部分については、制度に関する如上の議論を待たずに、「研究と検証」を今から先行して進めていく必要があります。

前者の問題は脇に置くことになりますが、先ずは、現場での対応が求められる後者について問題を整理し、解決の方向を考えたいと思います。

これまでも推し進められてきた「学びの個別最適化」は、多様性の包摂を実現するための手段の一部。さらなる推進が求められますが、闇雲に推し進めるだけでは、様々なところに新たな問題(対話的な学びの機能不全、協働性や多様性の獲得機会の脆弱化など)を抱えかねません。

❏ 学びの個別最適化で、どんな違い/差をカバーするのか

学びの個別化を進める上では、そもそも「包摂すべき多様性」がどこにあるかをはっきり捉えておく必要があります。ここの押さえが不十分では、考え出した対策も見落としや偏りのあるものになりがちです。

日々の教室の中でも「学力」の差によって生徒が取り組める(取り組むべき)課題は異なりますし、進路希望が違えば、「学びのニーズ」(学ぶべき範囲)も違うはず。「興味・関心の所在」もまちまちですから、用意した課題がすべての生徒に「自分事」になり得るとは限りません。

これらを踏まえると、クラス全員に同じ課題を与え、同時に同じ方法で学ばせていくのは、元々無理があったと考えるのが妥当でしょう。

次期学習指導要領に向けた制度設計への議論を注視しつつ、個々の生徒が備えるレディネスやニーズに合致した学びを実現するには、日々の授業をどうデザインしていくか、改めて考えてみるべき時だと思います。

❏ デジタル技術は、学びの個別最適化を容易にするが…

デジタル教科書やAIといった新しい技術は、学びの個別化のハードルを下げました。生徒がそれぞれ工夫し、自分の課題に取り組める環境が整ってきており、今後もそうした可能性は膨らんでいくはずです。

しかしながら、新たな技術で可能になることに乗っかる(利用する)だけでは「教室でしかできない学びを実現すること」には近づけません。目的を見据え、利点を最大限に生かす現場の工夫が求められます。

クラス全体で一つの課題に取り組む場面が減れば、コミュニティとしての一体感を欠くことになるだけでなく、冒頭にも書いた通り、対話的な学び(気づきの交換による思考の深化)や、協働性や多様性を育成し、評価する機会にも不利な状況が生まれてくるはずです。

❏ 共通課題と選択課題の2段構えで、協働と個別化を両立

何はさておき先ず考慮すべきは「学力」の差。学びが成果を結ぶためには、与えた課題が生徒にとってチャレンジングかつ達成可能なものであるのが大前提。一律の課題ではこの要件は満たしにくいものです。

どんなクラスにも大小の学力差はあり、それは学びの進行とともに拡大しても、縮小はしません。どんな課題を用意しても、簡単すぎて手応えを感じられない生徒と、難しすぎて達成が困難な生徒がいます。

この問題に対処しようと、最初(各単元の導入フェイズ)から生徒ごとに課題を分けるのでは、生徒が体験する学びに足りないもの(協働での課題解決体験、対話を通じた発想の拡充など)が出てきます。

学力や教科への関心の度合いで生徒を分けた上で「協働や対話の場」を作るというやり方にも、クラスに分断を生じさせかねません。「向こうはできる連中、こっちは〇〇」と思わせても得るものはないはずです。

こうした状況への有効な対策の一つは、共通課題と選択課題を時間軸の上に「2段構え」に配列するやり方ではないでしょうか。

共通課題で、単元学習の必達目標の達成を担保しつつ、学びのコミュニティの中での役割の引き受け方を学ばせ(=協働性を涵養)、その後の選択課題で、個々のニーズに沿った学びに取り組ませる作戦です。

❏ 最初の共通課題で、最小限の学習成果と協働性の涵養

最初にクラス全員で取り組む「共通課題」は、各単元の学びで確実に達成させたいことがら(=必達水準の目標)を余すところなくカバーし、且つその達成を検証する手段になるものとするのが好適です。

当然ながら、楽々とクリアする生徒もいれば、躓き佇むだけの生徒もいるはず。前者の生徒には「自分の学びをクラスに共有、他者の進みを助ける」という次のタスクを与え、後者の生徒には「理解に必要なサポート」を得る行動(質問する、やり方を尋ねるなど)を取らせましょう。

卒業後も、自分だけわかっているのでは十分と言えません。理解が追い付かない周囲のメンバーを見下したり、切り捨てたりではなく、寄り添い支えることが、コミュニティをより良く機能させるための前提です。

教室の中で体験する、如上のタスクは、周囲に対してアドバンテージを持った場面で発揮を求められるスキル(自分の思考に「他者の理解と共感を得る表現」を与える、など)と姿勢を学ぶ機会としても重要です。

教わる側に立っても、内容を理解(不明を解消)すると同時に、わからないときにどう動くかを学べます。それが「学習者としての自立」に繋がり、卒業後の人生で正しい選択を重ねる(より良く生きる)土台になります。cf. 自力で学ぶ力を育むのに重要な、最初に選ぶ”対話の相手”

ただし、教わってわかった気になったところで学びを止めては、確かな学びにはなりません。最初の問いに立ち戻って、自分の答えをきちんと仕上げたり、学んだことを教科書に落とし込んだりするのが大切です。

❏ 用意した課題だけでは、関心の所在をカバーできない

共通課題で最小限の学びを確保したら、選択課題を使った「個々のニーズや興味・関心、問題意識に沿った学び」の実現フェイズに進みます。

進路希望などによる「ニーズ」(知識をどこまで拡張すべきか、どこまで思考を掘り下げるかなど)の違いは、それぞれにあった課題を指定すれば対処可能。生徒が個々に取り組むように仕向けることが肝要です。

こうしたニーズの違いは、対応の方法も比較的単純ですが、十分な対処が取りにくいのは、「興味・関心や問題意識の所在」の違いの方です。

どんなに練り上げた問いを用意しても、すべての生徒の興味・関心を刺激する(「自分事」にさせられる)とは限りません。学習の履歴を通じて顕在的・潜在的に養われた問題意識や前提理解の差があるからです。

❏ 学んだことを土台に生徒に「自分の問い」を作らせる

課題を用意して与えるという発想から離れて、生徒自身に問いを作らせてみることが、本当の意味での学びの個別化に繋がるかもしれません。

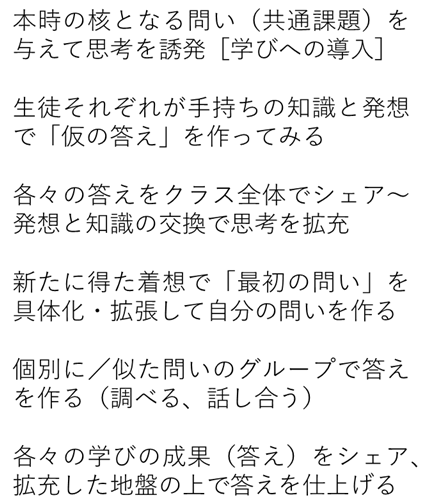

先行した「共通課題への取り組み」を通し、生徒は新たなことを知ったり、考えたりしており、そこには新たな疑問や不明が生じているはず。それを具体化して「答えを作るべき問い」に整えさせてみましょう。

慣れないうちは「問いを立てる」という知的活動に戸惑うでしょうが、観察を通じて問題を見つける練習、違和感を放置せずに問いの形に具体化する練習に仲間と一緒に取り組むうちに、そのやり方も覚えます。

ことさら「学びの個別最適化」を意識しない場面でも、生徒に問いを立てさせることは、学びの導入や仕上げに効果的です。上記2つの記事もご参考に、幅広く試し、応用していただきたい手法の一つです。

❏ 作った問いをシェア~着眼点や問題意識を互いに学ぶ

自分で作った問いを前に、その答えを整えようとすれば、自ずと教科書や副教材を読んだり、図書室で調べ物をしたりするはず。そうした行動が、知識を蓄え、理解を形成するとともに、学び方を学ばせます。

これだけでもある程度までは有為な学びになっているでしょうが、それぞれが作った「問い」をクラスでシェアし、周囲の仲間がどんな着想と問題意識で対象に向き合ったかも知らしめていきたいところ。

自分では思いつかなかった箇所に掘り下げるべき疑問があることに気づけば、それだけで物事の見方が広がったはず。答案のシェアが相互啓発に有効なのと同様に、「問いのシェア」も大きな学びになります。

様々な発想に触れ、気づきを膨らませたら、改めて「自分の問い」を作り直すようにさせてみましょう。どんな問いに仕上げることができたかで、その日の学びの成果を評価するのも一手です。

最終的に似た問いを作った生徒でグループを作り、問いのブラッシュアップと答え作りに知恵を出し合う場を作れば、さらに有為な「対話」が生まれ、思考の深化と学びの拡充が図れるのではないでしょうか。

各グループが仕上げた答えは、クラス全体でシェアし直すことで、ジグソー的な学び(理解の多角的補完)もできるはずです。

■関連記事:

- 次期学習指導要領にむけた論点整理を読んで

- 学びの個別化と授業者に課される役割の変化

- クラス内で生じた学力・学欲差への対処法(全5編)

- ひとつの課題から複線的なハードルを作る

- AIの時代だからこそ「問いを立てる力」

- 多様な生徒で構成する学びのコミュニティ

個々の生徒が自分のペースで学びを進める「個別の場」と、互いの学びを照らし合わせる「協働の場」とを往還させること。この循環が確かに機能してこそ、学びの個別最適化は真に実りあるものになります。

個別化が進むほど、学びは内へ閉じがちになりますが、他者との関わりを介してこそ、自分の理解の限界や新たな視点に気づけます。

協働の場への還流は、個別最適化の副作用として懸念される分断を防ぐと同時に、協働性や多様性を学ぶ機会を確保するための最も現実的な仕組みといえるのではないでしょうか。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一