習ったことを使ってみる機会を整えることは、学びを深く確かなものにする上で欠かせません。ターゲットとなる設問を導入フェイズで見せておけば、何を学ぶかをしっかり理解させることができますし、学び終えてその問いに立ち戻って答えを仕上げさせれば、「わかった/表面的に理解しただけ」の段階で学びが止まってしまうことも防げます。

課題を与えて解決の方法を考えさせたり、必要な情報を集めて知に編む工程を経験させたりする中で、生徒の「学習方策の獲得」も進みます。協働で課題解決に取り組ませれば、授業内での対話も自己目的化させることなく、活性化が図れるはず。まさに良いことづくめでしょう。

本稿で改めて考えたいのは、タイトルにある通り、単元ごとに設定するターゲット設問です。毎回の授業でのターゲット設問は、本時の学びの導入と仕上げに使いますが、単元を俯瞰し得る幾つかの問題を用意しておけば、単元全体の学びにも「何を学ぶか」「何が出来るようになれば良いのか」という目的意識を持ち込みやすくなると同時に、それらの答えの仕上げを通して、学びの進捗も捉えられるようになります。

2020/03/10 公開の記事をアップデートしました。

❏ どんな設問をターゲットにするか

単元全体を俯瞰し得る問題というとピンとこない向きもあろうかと思いますが、以下のようなタイプの課題を用意して実際に効果を上げているケースは少なくありません。教科・科目、あるいは単元の特性に応じてアレンジすれば、かなり広い範囲をカバーできるように思います。

- 単元の理解の軸になるいくつかの点について、それぞれ指定した用語を用いて論じさせる、80字~200字程度の記述問題。

- 単元で学んだことがらを分類・整理・構造化して、用紙一枚にまとめさせるプレゼンテーション・シートの作成。

答えやプレゼンテーションを完成させるには、「先生の説明を聞いて理解する」以外の方法(調べる、考える、話し合う)で獲得すべき知識や理解も必要なはず。それらをひっくるめて、学びがどんな成果を収め、どんな課題が残っているかが成果品に現れます。

進捗と改善課題を捉えた学びを実現する(指導と評価の一体化を図る)ためにも、こうした課題の付与は欠かせません。

それぞれ、生徒が仕上げた成果品をクラスでシェアすれば、相互啓発の材料になり、集団としての学習意欲を刺激できると思います。ICTの普及でシェアする手間も減っていますし、評価やフィードバックにもAIを上手に活用していきたいものです。

❏ 出題研究で見つけた良問を活用

このほかにも、授業を通じて「単元理解の核」を十分に得た生徒なら、目標大学群の入試過去問を用いることも可能です。不足する情報を集めて、補うべき知に編む必要も生じるでしょうが、それもまた勉強です。

教科書で学んだことが、入試ではどんな形で問われるのかを知らしめることには、生徒の学びを正しい方向に導く機能も期待できそうです。

出題研究を通して良問を見つけたら、トライさせるチャンスを逃さないように、きちんと指導カレンダーに配置してしまいましょう。

時期に応じて「ターゲット」を設定すれば、それに挑ませる前に何を身につけさせなければならないか、授業デザインに込める意図もより具体的になりますし、指導計画の中での中間検証(学力要素ごとの達成度の把握)も計画的に行えるようになるはずです。

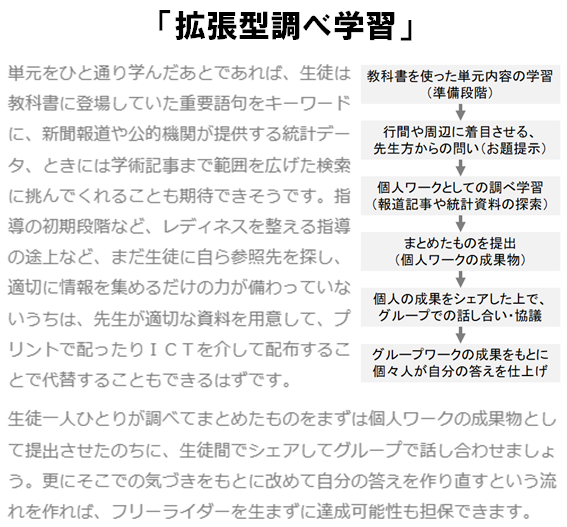

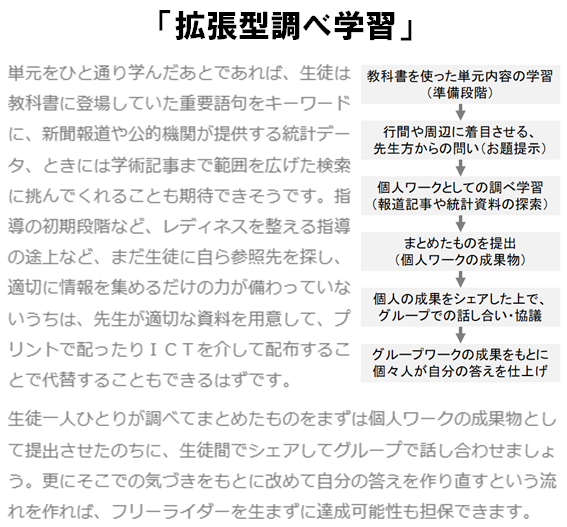

❏ 拡張型調べ学習を「習慣化」して、より深く広い学びに

また、別稿「授業を終えてからの学びの「仕上げ」と「拡張」」や「情報を集めて編む作業で知識獲得の方法を学ぶ#2」でご紹介した「拡張型調べ学習」に、単元を終えるたびに取り組ませることを【習慣化】しておくのも効果的です。

習慣化の中で生徒は次に何が求められるのか予想できるようになってきます。単元の学習をひとつ一つ進める中で、後で取り組むことになると予想される課題への準備を自発的に重ねてくれるようになれば、学習者としての自立もずいぶんと進んだことになるのではないでしょうか。

❏ 授業数の少ない科目でも単元ごとに知識活用場面を

ターゲット設問を単元ごとに作るやり方は、授業数が少なく毎回の授業の中にPBL型の学びの場を作るのが難しい科目でも有効です。

週に1コマ、2コマしかない授業では、教えることの多さに比して教える時間が足りないとの悩みがつきものですが、一つひとつ丁寧に教えて理解させるという手段だけでは、限られた授業時間内にターゲット設問にじっくりと取り組ませる余裕は生まれません。

これを逆手に取って、単元を俯瞰し得る問いを最初に示してしまい、生徒が自力で教科書を読んだり、資料を調べたりして理解できるところは生徒に任せてしまうという発想を持つことが授業デザインに幅と柔軟性をもたらします。

各自が調べたり考えたりしたことを持ち寄って、対話の中でシェアしたり、討論を通じて競合する物事の見方に落としどころを見つけたりさせる活動をセットすれば、学びはかなり深いものになるはずです。

通り一遍の知識を与えるだけの場合よりも、物事を見るとき/考えるときの視点を得て、その後の必要に応じて学びを広げも深めもできるようになるのではないでしょうか。

現行課程では、学習者が獲得しなければならない「知識・技能」の前には「生きて働く」という文言がくっついています。知識が生きて働く場とは「それらを用いて課題を解決する場」にほかなりません。

生徒が様々な科目を学ぶ目的は「学んだことを用いて『自分ごと』としての課題を自力で解決できるようになること」にあるはず。その目的をしっかり認識させる(各単元を学んでどんな問いに答えを導けるようになるかを知る)ための機会を作るのは「ターゲット設問」でしょう。

■関連記事:

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一