前稿で、進路希望を調べるとき、その希望が生まれる前に踏んだ事柄の確認も併せて行うことが大事だと書きましたが、進路希望を具体化していく(作り上げていく)過程において、大学を絞り込む前に学部や学科を選び出していくのは「自然な順序」でしょう。

学部・学科名が挙がらないうちに、大学名が出てくるのは、どう考えてもおかしな話。自分の興味を満たしてくれる学部、学んでみたいことをきちんと学べる学科を選ばないことには、大学は探せません。

その学科を設置している大学をピックアップして、自分の求めるものと大学が提供しているもの(カリキュラム、教員を含めたコミュニティ、サポートや環境など)とのマッチングを確かめて大学を選んでいくのが正しい選択手順だと思います。

とはいえ、いざ学部・学科を調べようとすると、情報の多さや構成の複雑さに戸惑いを覚えがち。そんな時は、学部・学科調べという捉え方を少し離れて、「学問調べ」を入り口にしてみるのも良さそうです。

2017/04/11 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 学問の細分化と学際の拡大で、学科は3,000近くに

学校基本調査で用いる学科系統分類表には、(起草当初時点で)11の大分類、77の中分類の下に、なんと2,900もの学科名が並んでいました。

複数の分類にまたがる学科もあり、これらを別個にカウントすると総数は3,200近くに及びます。

5年前にあたる平成23年度と比べても、後者の数え方で230ほど学科の名前が増えています。

平成17年度まで遡るとその数は2,400ほどですから、干支が一回りしないうちに学科の種類が3割も膨らんだことになります。

なんとなく想像はしていましたが、これほどの数になっているとは…。本稿の更新に際し、もう一度数え直そうと思いましたが、あまりの数と複雑さに、今回もまた途中で挫折しました。(すみません)

❏ 従来の発想・方法では、興味に合致する学科を探せない

こんな学科もあるのかと感心する一方で、学科名を見ても何を研究してどんな課題に取り組んでいるかよくわからないものもあります。

このような現状では、生徒に「興味のある学科を調べてみよう」と促しても、学科名だけでは中身が見えにくいため、自分の関心と結びつけるのが難しく、調査の出発点すら見つけにくい場合が少なくありません。

学問が細分化してきたということもあるでしょうが、それに加えて従来それぞれ独立した別学科で扱っていたものが複合して新たな学際を形成し、それが新しい学科になったのだと思います。

理系か文系かという昔ながらの区分けを入り口に「学部・学科探索」という森に侵入しても、自分の興味や関心にうまく合致する学部・学科に行き当たることができるとは限りません。

学部・学科の構成が、以前とは比べ物にならないほど複雑になった今、生徒に「理系希望か、文系希望か」と尋ねてみたところで、「数学が苦手かどうか」以上の意味は持てないような気がします。

❏ 学会名鑑やJ-GROBALも上手に活用して

一方、日本学術会議が運営する学会名鑑 によると2021年の時点で、学会の数はなんと2,051(2014年時点では1,176)を数えるとのこと。

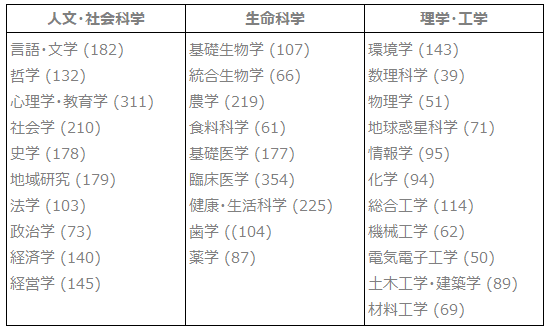

大分類が3つ、その下に30の小分類がありますが、それぞれの中に何十、何百という学会がひしめていることに、改めてびっくりです。

上記の名鑑からリンクを辿っていくと、それぞれの成り立ちなどが読めたり、各学会のホームページに飛んだりできます。

科学技術振興機構のJ-GROBALでは、どの大学のどの研究者がどんなキーワードで研究をしているかも簡単に調べられます。ページの機能も増えており、以前にも増して使いやすくなっています。

J-GLOBALは、「つながる、ひろがる、ひらめく」をコンセプトに、これまで個別に存在していた科学技術情報をつなぎ、発想を支援するサービスです。登載された情報間のつながりをもとに、JST内外の良質な科学技術情報から意外な発見や異分野の知を入手する機会を提供いたします。産学連携や研究開発の初期段階および計画立案時におけるアイデア探しやきっかけ作りなどにぜひご活用ください。 ※J-GLOBALとは より引用

クリックしてあちこち見て回るだけで結構楽しいです。最近話題の言葉を検索ウインドウに入力して、出力されるものに目を通していると、ついつい夢中になり、時間があっという間にたってしまいます。

中高生にとっても、興味を起点に学問の世界を覗いてみるのは、刺激的な体験でしょう。言うまでもなく、探究のテーマ探しにも好適です。

どの大学のどの学科でどんな研究者が何をやっているのかを知る中で、自分事として「学んでみたいこと」を見つけたら、進路意識の形成にも一気に加速がつきそうですが、如何でしょうか。

本来は、産学官連携や研究開発、学生の論文作成や研究の支援のためのサービスですが、高校生が進路を考えるときや、探究活動を進める中で様々な研究に触れてみるときも、有益な情報が得られるソースです。

❏ 様々な研究、取り組みを知り、進路意識を作る

様々な分野で研究を行い、活動を展開している人々の営みに触れることは、社会が取り組む課題に、自分はどう関わるのかを考える契機になるはずです。

進路希望を、「行ける(=手が届きそうな)大学が設置する学部・学科群から、自分の希望とも折り合い、少しでも関連がありそうなところを見つけたらOK」という、消去法的発想で作らせてはいけません。

自らの中に生まれた興味を起点に、それを十分に広げ・深めた上で、自分の関心を満たし、「学んだことを通じて社会とどのような接点を持つか」をイメージできる場所を選ばせていきたいところです。

その過程には、本稿で触れた「学問やその先にある社会の営みを知る機会」が必要です。こうしたプロセスを体験する中でこそ、21世紀型能力で言うところの「実践力」の構成要素である「持続可能な未来への責任」などの能力・資質も育まれていくのではないでしょうか。

#03 「進路意識形成について意識を質し、内省を促す」 に続く。

このシリーズのインデックスに戻る

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一