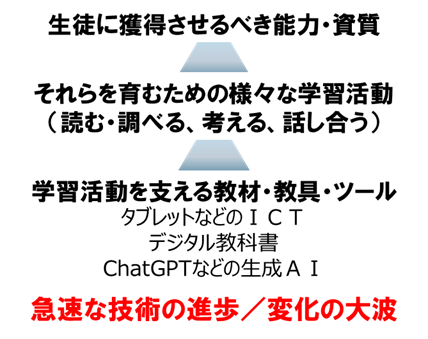

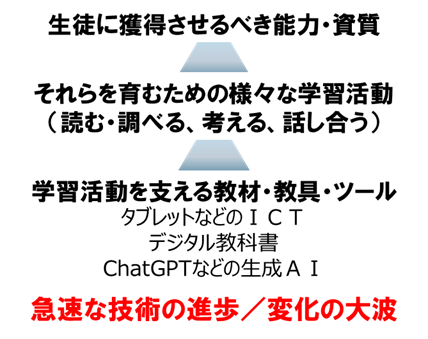

ICTの導入が進み、教室で使えるサービスやアプリもどんどん増えてきました。学ばせ方の可能性が大きく膨らみ、生徒に獲得させることができる能力・資質はさらに幅広いものになったということです。

別稿「新しい道具は、思考法や行動様式も変える」で書いたことと通底しますが、「道具の使い方を含めての課題解決力」です。新しい道具を使った様々なチャレンジの場を学びの中に整えていく必要があります。

さらにChatGPTの一般公開を機に新たに学びの場に加わったのがAI。その活用は次期学習指導要領で変化の柱になりますが、それを待たず、学習だけでなく進路などの指導への活かし方を考え、発想と知見を膨らませていきましょう。cf. 指導場面でのAIの利活用(記事まとめ)

新たな道具によって変わるところもありますが、物事を理解したり表現したりする活動に、生徒が言語、数量、情報の各スキル(基礎力)などを駆使できなければならないことに何ら変わりはありません。

- 書かれていること(テクスト)を読んで理解する場面

- 図版やイラスト、データなどの非言語情報に向き合う場

- 集めた情報や思考の結果を整理・構造化し、表現する場

- AIを利用した「問題発見・解決・創造力」を発揮する場

こうした様々な活動を指導計画の中に配列し、経験したことを生徒が学びに再構成できる場を創り出し、整えていくことこそがこれからの先生方のお仕事の中心をなす部分になっていくのだと思います。

2016/03/16 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 書かれていること(テクスト)を読んで理解する場面

教科書や資料を自力で読み、そこに書かれていることから必要な情報をピックアップして、知に編める(=理解できる)かどうかは、日々の学習活動で「読むこと」にどれだけ取り組ませているかに左右されます。

スライドを作り込んでおけば、教科書のページを開かせずにも授業はできるかもしれませんが、大事な練習をスキップしたことになります。

教科書をきちんと読ませることの必要性は改めて申し上げるまでもありませんが、読ませるときにひと工夫を加えることで、効能はさらに大きなものになるはずです。

声に出して読ませることだけでも、不用意な読み飛ばしを防ぎ、一語一句に十分な注意を向けさせることができますし、読んで答えるべき問いを予め与えておくことで、目的意識を持った読みが実現します。

指定された箇所を読んだ上で、その中に問いを立てることを予習の課題とすれば、テクストとのより深い対話も期待できるはずです。

問いを立てながら読むことは、AIを活用する場面でも重要です。

AIとのチャットは、従来の検索と違って「尤もらしい(=最も確率が高い)答えをダイレクトに返してくれますが、それを理解するにも熟読は必要であり、引っかかる所には問いを返さなければなりません。

学び終えてもう一度教材に目を通すときも、書かれていることを覚えるだけでなく、新たな問いを立てさせるようにしたいところです。

❏ 図版やイラスト、データなどの非言語情報に向き合う場

また、読むべきものにはテクスト(言語情報)だけではなく、イラストや図表、グラフといった非言語情報もまたその対象に含まれます。

デジタル機器を使えば、リアルなイメージを生徒の眼前に提示するのは苦もないことですが、生徒一人ひとりがきちんと観察して、その特徴を十分に捉えているとは限りません。

板書やプロジェクタで提示した図表類は、印刷物で配布するより、生徒自身に「目で見て手を動かして書き写させる」方が、対象を精緻に観察し、本質を捉えたり理解を深めたりする効果は大きくなります。

こうしたトレーニングを教室で積むことで、生徒は必要な方法と姿勢を身に付けていきます。先生がスライドを起こし、特徴を言葉で伝える/マークアップさせるだけでは、生徒の学びを不用意に肩代わりしてしまうことになりかねません。

❏ 集めた情報や思考の結果を整理・構造化し、表現する場

与えられた/提示された情報をきちんと整理(構造化)して、理解する(=知に編む)ところも、生徒に実際にアタマと手を動させる必要があるのは、別稿でも申し上げた通りです。

溢れかえる情報の大波に飲み込まれることのないよう、整理や構造化の方法を学ばせておく必要があるのは言うまでもありません。

また、教室の中で各単元の学習内容を学びながら生徒が獲得した「情報を整理・構造化する技術」は、将来の社会生活や職業生活において「協働で課題解決に取り組む必要」が生じたときにも武器になります。

やり取りされる情報を二次元平面に展開・固定しつつ、共通理解を形成しながら、問題を整理し、議論を方向づけていくときに用いる「ファシリテーション・グラフィック」も、ベースとなっている技術は先生方が教室で板書作りに用いているものと変わりません。

しっかりとモデルを見せつつ、生徒を対話に巻き込んで、共時的にそのプロセスを体験させていきましょう。

個人/チームで新たなアイデアを練ろうというときにも、アイデアを膨らませ、まとめる方法への習熟は欠かせないものになるはずです。

こうした「生きる力」の構成要素を獲得するトレーニングの場を、道具の便利さに煽られ、うっかり生徒から奪ってしまっては本末転倒です。

❏ 問題発見・解決・創造力にAIを活用する場

教室に限ったことではありませんが、従来は疑問を見つけて具体的な問いに整える(=問題発見)のフェイズも、その解決までの工程を描きだすのも、自分の頭名の中だけ、あるいは周囲との話し合いを通して行っていましたが、ChatGPTの登場以降、状況は大きく変わってきました。

別稿「次期学習指導要領に向けて~教育へのAI利活用」でも書いた通り、何かに対する疑問や要求を持ったときに、自分で答えを考え出す前に、まずは生成AI(大規模言語モデル)にその疑問や要求をぶつけてみることを習慣化していくことになりそうです。

生成AI自体を学ぶ場面、使い方を学ぶ場面、各教科等の学びにおいて積極的に用いる場面を、3年間/6年間の指導計画の中にバランスよく配列できるかどうかが問われるようになるのは間違いありません。

(初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドラインより)

教科学習指導に場面を限らず、AIも対話の相手のひとつに、思考(=問い)の深化と視野の拡充を図っていける生徒が、より大きな「未来を拓く力」を獲得していくことになるのではないでしょうか。

コロナ禍による後押しでICTの活用が一気に加速し、AIの登場がビジネスのみならず、学びにも大きな変革をもたらしました。ここ5年で経験したのは「教室でのパラダイムチェンジ」に違いありません。

これからも様々な技術革新が続くはず。そのたびに、学ばせ方の可能性は新しい道具で大きく広がり、試してみるべきことも出てきます。

しかしながら、、学びの中で生徒に身に付けさせるべきもの(能力・資質+様々なスキル)には変わらないものも多々あります。新たな技術が広げた選択肢から、その場に最適なもの(教具の使い方、学ばせ方)を選び出す力こそが、ますます求められるようになるのだと思います。

■関連記事

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一