高校生の探究活動で評価の対象とすべきは、所謂「成果」(論文やポスター、口頭発表といった最終的なアウトプット)ではなく、「探究のプロセスをきちんと体験したか、そこから十分な学びを得たか(=所期の能力・資質を育めたか)」に焦点を当てて行うべきだと考えます。

今のところ、このような視点で「総合的な探究の時間」における評価を設計している学校は多くありません。評価は学びの方向を修正し、目標達成をより確実にするために行うもの。評価ができていないということは、学びも指導も「やりっぱなし」になっているかもしれません。

❏ 高校生の探究で成果にモノサシを当てることの不合理

高校生の「総合的な探究」は、活動に当てられる時間、土台にできる知識・経験、利用できる環境(機器等)のいずれも十分とは言えません。

そうした条件下で、新たな知見や問題解決法といった「成果」を求めるのは無茶というもの。そこにモノサシを当てるのは不合理でしょう。

探究のプロセスをきちんと経験し、各フェイズでの要求(後掲のルーブリックを参照)を満たせているなら、所期の目標は一定の達成を見たということ。これから先に出会う「未解明・未解決の問題」に立ち向かうのに必要なものを揃えていく第一歩になったはずです。

プロセスの途中で十分な評価やフィードバックを行わずに、探究を進めさせ、成果発表会で点数のようなものをつけたところで、生徒は「やり直し」の機会も持てず、「不十分な活動しかできなかった、満足な成果が得られなかった」というネガティブな印象を残すだけでしょう。

各フェイズを進める中、次のフェイズに進むときに、きちんと評価を行い、そこで検知された不足は次に進む前にきちんと補い(仕上げさせ)ることが肝要。形成的評価と「活動(学習)の改善」こそが大切です。

❏ 探究活動のプロセスを評価する意義

探究のプロセスは幾つかのフェイズに分けることができます。この「分割」が明確にできていないと、指導の計画(探究活動のプログラム)も立てられません。どんなタスクを課し、どのような観点と規準で評価するかをしっかり検討するのは、指導計画づくりの第一歩です。

指導と評価の一体化は、探究活動においても不可欠。「評価の機会となるタスク」をきちんと配列するとともに、そこでのアウトプットをどんな基準で評価するかは、計画の段階で具体化しておく必要があります。

明確な評価基準を、各フェイズの活動に取り組む前に提示しておけば、生徒はどんなところに注意し、努力すべきかイメージできます。

これにより、主体的・積極的な取り組みが促されれば、そこで得られる実りもより大きなものになりますし、探究活動の進捗状況を意識的に振り返りながら進めることもできるため、迷子になる危険も下がります。

形成的評価の効果には、様々な現場で関心が高まっています。探究型学習でも、形成的評価を適切に実施した場合、生徒の思考プロセスが明確化され、自己調整学習の向上につながることが報告されています。

また、先生方にとっても、明確な基準に照らして行った評価の結果は、指導の成果を測る指標です。足りないところにきちんと気づくことは、継続的な指導改善に欠かせないのは言うまでもありません。

❏ フェイズの配列とそれぞれで目指すもの(試案)

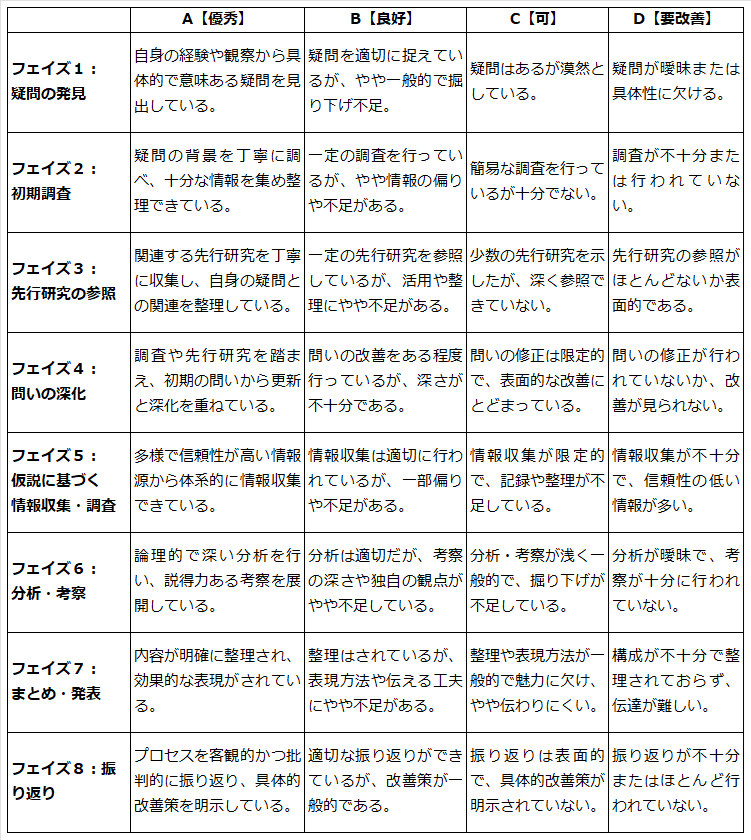

下表は、実験的に作ってみた、探究のプロセスにおける各フェイズで焦点化すべき観点とそれぞれの段階的評価規準の「原案」です。

まだ「たたき台」に過ぎず、実際の現場で使ってみながら、修正や加筆を重ねていかなければ、十分な用はなさないのではないかと思います。

しかしながら、先ずはこうした形に調えてみないことには、使ってみることも、その中で改善していくこともできないはずです。

探究の各フェイズにおける中心的評価観点と段階的評価基準(案)

-2.png)

この表は、大きく括った枠(フェイズ)での評価を想定していますが、個々のフェイズにはより細かなタスクと生徒の活動があります。それぞれに応じた「その場面」での活動評価、成果検証の基準も調えて、生徒の自己評価などに活用していくべきなのは言うまでもありません。

❏ ルーブリックを活用して、形成的評価へ

例えば、「疑問の発見」のフェイズで、サンプル1のような記述があれば「文句なし」で次のフェイズに進ませれば良いと思います。

サンプル1:

夏の部活で、人工芝のグラウンドでは土のグラウンドよりも足元の温度が高く感じた。気温自体は同じはずなのに、この違いは何によるものなのか。人工芝の素材や地表面の構造が関係しているのか、実際に温度を測定しながら調べてみたい。

一方、サンプル2やサンプル3を見て、先生がスルーしてしまっては、もう一つ上の規準に近づくチャンスを生徒は持てなくなります。「疑問のきっかけは何?」と問い掛けたり、他の生徒の書いたもの(サンプル1など)を見せて、彼我の違いに気づかせたりしたいところです。

サンプル2:

夏になると都市部の気温がとても高く感じる。ニュースでもヒートアイランド現象のことをよく聞くが、どんな要因が特に大きく関係しているのだろうか? 何か具体的なデータをもとに分析できるか調べてみたい。(B評価?)

サンプル3:

近年、夏の気温が高くなっていると感じる。都市と地方では温度が違うのか、また、どのような要因が関係しているのかを調べる必要がある。(C評価?)

❏ プロセスに焦点を当てた評価の必要性(再確認)

学びの途中で、適切な評価とフィードバックを挟むことで、活動の進捗はより好ましい方向になりますし、そこで学ぶべきことが漏れるリスクを低減します。繰り返しになりますが、評価は最終的なフェイズ(成果発表会など)で一括で行うのでは、教育的効果は期待できません。

仮説検証も、そのサイクルを幾度も回すことで、より洗練された結論を導き出せますが、高校の探究活動では、カリキュラムの制約上、一つの探究プロセスを一度だけ経験することがほとんどでしょう。

通例、一巡しか生徒が体験できない探究のプロセスからの学びを最大化するには、形成的評価に先生方が十分な意識を向けることが重要です。

各プロセスで学ぶことの「こぼれ落ち」を防ぐことで、せっかくの時間を投じて得た経験を、次の学びや実生活に役立つ学びに、きちんと再構成させましょう。各フェイズで生徒が起こすポートフォリオにも注目です。気づきの不足を補うのは先生方からの問い掛けしかありません。

先生方と違い、生徒は探究活動をまだ経験していないだけに、どのような展開で学びのストーリーを辿るのか想像できていないはず。プロセスの可視化と評価を通じて、フェイズが進むごとに確認させるためにも、明確な基準に沿った評価とフィードバックは不可欠です。

ご指導に当たる先生方の負担も大きくなりますが、生徒の探究ノートやポートフォリオの解析にAIの文章解析技術を用いることで、効率化を図りつつ、フィードバックの質を高められるかもしれません。

試しに上記のルーブリックをAIに学習させ、生徒の提出物を評価させてみると、そこそこのコメントを出してきます。お試しください。

■関連記事:

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一