5月も半ばを過ぎ、そろそろ中間考査です。特に1年生には円滑な学業がスタートできたか確かめる重要な機会ですが、入学試験のときと比べて成績(相対順位など)がどう変化しているかも探っておきましょう。入試における得点と今回の考査の成績で散布図を描いてみると、

- 入試問題が、入学後の学びが求める力や適性を正しく測っていたか

- 定期考査が、新しい学力観に沿った出題に更新・改善されているか

- 生徒一人ひとりが、入学後に正しい学び方を身につけてきているか

などを推定するためのデータが得られます。その中に、何らかの問題が見つかったら、相応の対処を進めるべきなのは言うまでもありません。

2018/05/21 公開の記事をアップデートしました。

❏ 入試の成績と考査の得点の相関が崩れているようなら

入学試験は、自校が用意した教育課程に沿って学んで行けるだけの学力や適性を、志願者がきちんと備えているかを試すためのもの。

テストを経て合格通知を出すというのは、「本稿で学ぶのに必要な力は身に付けていますので、責任をもって預かります」との意思表明です。

入学試験は、アドミッション・ポリシーを端的に表現するものであり、受験生は、過去問や公表された出題方針に合わせて勉強を進め、入学後の学びに対応できる力を獲得しようと頑張ってきているはず。

もし、冒頭のように「入試での成績と入学後の成績」の相関を調べてみて、前者が後者を正しく予測できていないようなら、如上の「表明」は土台を欠いたもの、と言わざるを得ないのではないでしょうか。

入学試験の成績が、入学後の学習におけるパフォーマンスを正しく予測してこそ、入試の得点で合否の線引きをすることに合理性が保てます。

両者の相関が著しく弱いということは、入試か考査のいずれか(あるいは双方)が、望む学力を正しく測定していないということでしょう。

高大接続改革以降、学力観はこれまでにないスピードで大きく変わってきました。入試と考査といった「学力評価の要」に未更新の部分や歪みが残っていないか、点検を怠らないようにしたいところです。

❏ 相関の低さは、学ばせ方の転換が遅れたせいかも

大学入試に限らず、中学校や高校の入試も、新しい学力観に沿ったものに更新が進んでおり、出題の技術にも新たなものが生まれています。

獲得した知識量ではなく、それらをどこまで活きて働かせる(=活用する)ことができるかを試すことに主流が移って来ていますし、学習/探究の過程を踏まえた出題も目立ちます。

そんな中、入学後に重ねた学びの成果を測る定期考査が、従来のスタイルのままだとしたら、入試とは違うものを測っていることになります。

入試問題は出題チームの中で幾度も議論を重ね、外に出せるクオリティに仕上げられる一方、定期考査は、作問の協働体制や内容検討の時間も十分には取りにくく、意識的な点検なしには旧いものが残りがちです。

生徒は定期考査に合わせて学習のスタイルを作りますので、歪みの残る考査問題を課し続けると、学びにも歪みが蓄積されるばかりです。

考査も授業も、先生方の内に根付いている「学力観」から生まれます。もし、考査問題が昔ながらのままだとしたら、学力観も、そこから生み出される授業も「新しい学ばせ方への転換」の遅れが懸念されます。

併せて、考査問題の妥当性を評価し、最適化を図ることにも、教科を挙げて取り組み、できるだけ「漏れ」が生じないように進めましょう。

入試問題の作成に当たる先生方は、新しい学力観について深く研究し、その成果は担当授業にも反映されるでしょうが、校内のすべての(=入試への関わりの薄い方も含む)先生方とその知見が十分に共有されているとは限りません。冒頭の調査は、知見の偏在を知るにも有用です。

❏ 散布図を描き、残差から生徒の状態を個々に推測

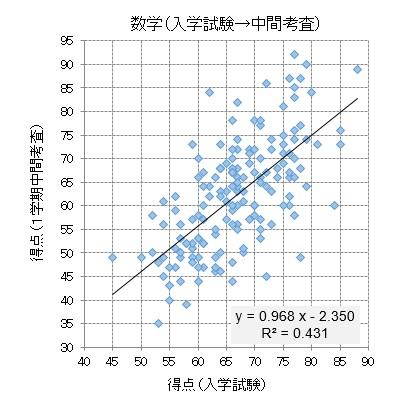

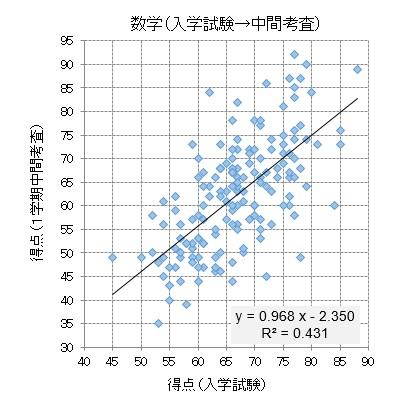

以下のような散布図(データは個々の生徒)を描いてみると、座表面上の相対的な位置から、それぞれの置かれた状況が推測できます。

下の例では、回帰式の決定係数もある程度大きな値であり、入選と当該考査は「概ね同じもの(学力)」を測定できていると思われますが、プロットされた生徒一人ひとりの状況は様々です。

座表面の右上に寄ったところに位置するのは、「入試でも良好な成績を収め、中間考査でも頑張った」生徒の一団。特に問題はなさそうです。

一方、中間考査で似たような成績(例えば60点台)だった一団でも、左右方向での分布は広く、近似線を大きく下回るところには、「入学以降の学習に何らかの問題を抱えている」と推定される生徒がいます。

以下のような様々な状況を想定した上で、観察(周囲の先生とも協力)と当人との対話で、問題の特定とその解決を支援していきましょう。

- 科目の内容に応じた学び方が身についていない

- 部活動との両立やタスク管理ができていない

- 学ぶことへの自分の理由が新たに設定できていない

- 校内外の環境が、落ち着いて学びに向かえる状態にない

他方、近似線の上側には、入試時点のビハインドを跳ね返しつつある生徒もいます。どんな生活/行動をとっているか、観察してみましょう。

座表面の左下には、ビハインドを跳ね返すことができず、成績の低迷が続いている生徒がいます。これを放置するのは問題でしょう。入学前に経験しなかったようなポジションに気持ちが折れかけているかも…。

中学校や小学校のときに勉強で困ったことがなかった生徒が、生まれて初めて「平均点以下」を経験したら、何をすれば良いか見失うこともあるでしょう。先生方の寄り添いが期待される場面です。

❏ スタートでの躓きの早期解消を図るために

入学後に初めてとなる定期考査(中間試験)は、生徒一人ひとりの状況を知る上で、貴重なデータを提供してくれます。

但し、考査の成績だけを取り出してみても、どちらの方向(好ましい方向/拙い方向)に進んでいるのか判別がつきません。期末試験まで判定を留保するのでは、指導が後手を踏みがちです。

本稿では、中間考査の成績をデータにしていますが、「入学後の最初の模試/外部検定」でも、同様の解析ができるとまた別の知見も得られようかと思います。

いずれにせよ、「成績(=これまでの取り組みの成果)」を突き付けられたタイミングで、適切な振り返りができるかどうかで、その後の成長/学びに向かう姿勢は大きく変わります。

同時に、先生方にとっても、これまでの指導の成果を確かめるための貴重な検証機会。入試や模試といった「ご自身が作った問題」以外でのパフォーマンスとも照らしながら、

「指導と評価の方向は正しいのか」

「学習への姿勢作りは効果を得ているのか」

などをしっかりと点検していきましょう。考査の結果から自分の授業を振り返ることなしには、継続的な指導の改善は果たせません。

また、考査期間後に個別面談が予定されているなら、こうしたデータを見ておき、話しを聴く中で何を確かめ/掘り下げなければならないか、アタリをつけておきましょう。面談に先駆けて行う「言動の観察」でも、そうしたアタリの有無で、精度はだいぶ違ってきます。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一