補習に参加した生徒としなかった生徒、ある課題に真剣に取り組んだ生徒と、仕上げ切ることなく形だけ整えて提出しただけの生徒。残念ではありますが、せっかく学習機会を整えても、有効に利用してくれた生徒とそうでない生徒とがいるのは常でしょう。

これらの生徒を、効果測定において分けることなく一緒に扱い、集団としての成績や行動などの変化を見ても、指導がどのくらいの効果をあげたのか判断がつきません。両者を分けてデータを分析することが、次につながる知見を得る上での前提条件とお考え下さい。

2015/12/07 に公開した記事を再アップデートしました。

❏ 「調査」の結果を「実験」と同等に利用できる

他の条件を同一にして、ある条件だけを変えたことで生じる違いを観察し、そこに有意差があるかどうかを確かめるのが「実験」の手法です。

生身の人間である生徒を相手に、むやみに実験をするわけには行きませんが、図らずもそのような違いが生じてしまったときには、両者を比較してみることで実験した場合と同じ知見が得られます。

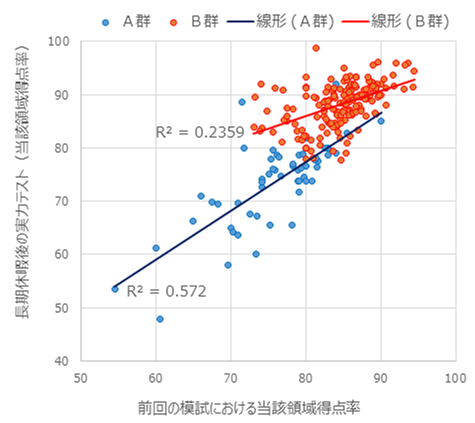

下の散布図は前稿からの再掲です。長期休業期間中のある課題に対して履行が不十分なA群の生徒と、しっかり取り組んだB群を分けました。

課題の履行状況で生徒を分けて、狙った効果の出方がそれぞれでどのように違うかを、こうしたグラフに描きだしてみるだけでも、その指導/学習機会がもたらしたものを視覚的/直観的に捉えられます。

一部の生徒にだけ宿題を与えて他の生徒には与えないという、少々乱暴な「実験」を生身の生徒で行うまでもなく、ポートフォリオなどに残された記録を説明変数に用いれば、効果の検証ができるということです。

❏ 散布図上の分布域の違いや近似線の位置関係に注目

散布図上の分布をみると、真面目に取り組んだB群は、履行が不十分だったA群と比べ、明らかにグラフの上の方に集まっています。

A群の生徒について、近似線から推測すると、前回のテストで70点だったら、今回のテストで68点、80点だったら77点が平均点です。

これに対してB群では、前回80点の生徒の平均は86点に達し、A群の生徒を9ポイント上回ったことになり、大きく点数を伸ばしています。

A群とB群の近似線の距離は、長期休業期間中の課題にきちんと取り組んだかどうかを一因として生まれた違い、即ち、散布図上での分布域の相違は、課題がもたらした付加価値(=効果)を表しています。

❏ 指導が適合する対象範囲も探ることができる

また、上の散布図では、B群がグラフの右側(前回テストで高得点)に集まっており、70点台前半以下には分布が見られません。

前回の模試である程度の成績が取れていない生徒には、課題をこなすだけの準備(レディネス)が整っていなかった可能性があります。達成への展望が描けなければ、取り組む意欲もわきにくいはずです。

履行を生徒のやる気に任せるのではなく、授業内でしっかりガイドを行い、あるいは生徒同士の教え合い・学び合いを取り入れながら、課題に挑めるだけの準備を整えさせるべきだったのではないでしょうか。

もしかしたら、この宿題は、すべての生徒に一律に与えるのではなく、一定以上の成績をクリアしていた生徒に対する、任意のチャレンジ課題として扱う方が好適だった可能性(仮説)も考えられます。

❏ 履行状況による差が出ない指導は、取り下げも選択肢

先のサンプルでは、履行のある/なしできれいに得点分布が分かれましたが、いつもそうなるとは限りません。

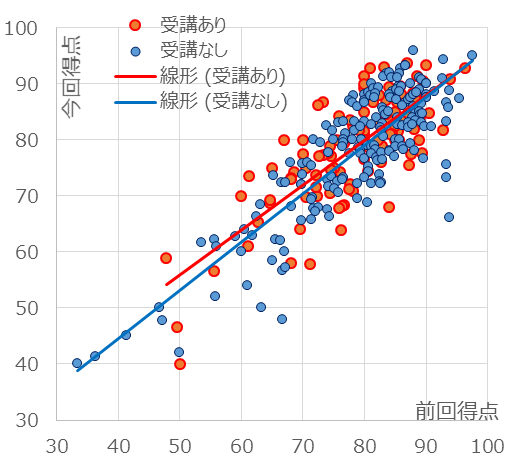

下のグラフでは「受講あり群」と「受講なし群」がほぼすべての領域で重なり合っており、両者の間にはっきりした違いは見て取れません。

せっかく受講したのに、さしたる違いが出ていない以上、この講座の設置は、生徒にも先生にも負担だけを増やしてしまったかも。もし、他にやるべきことがあるなら、そちらを優先すべきだったと思われます。

あるいは、横軸と縦軸においた数値を得た方法(評価の手段)が、講座が目的としたことを正確に測定し得るものではなかった(間違ったところにモノサシをあててしまった)可能性もありそうです。

どんな変化を生徒に期待して行っている指導なのかを明らかにしていなかったことも、十分な効果が出なかった理由の一つと考えられます。

❏ 学びのログをきちんとレコードに残して後日に検証

指導の効果は、その直後にではなく、数か月、数年を経て顕在化することがあります。中長期的なスパンで指導の効果を確かめる必要があるなら、ポートフォリオに残った学習ログも「変数」にするべきです。

中高一貫校では、中学でのある学習(体験など)の有無が、高3になったときの進路意識の深さや、選択した結果への向き合い方などに明確な違いを生んでいる(効果を上げている)ケースも確認されています。

様々なデータ(指導/学習の記録とそこでの評価結果など)が残されていれば、後の測定結果に照らして効果を検証することもできます。

そうしたデータを活用して、継続的に指導の改善を図れる学校と、先生方の経験と直観に頼って舵を切っているだけの学校とでは、長い年月を経たときに、その教育力には大きな違いが生まれると思います。

■関連記事:

このシリーズのインデックスに戻る

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一