理解確認/学びの振り返り

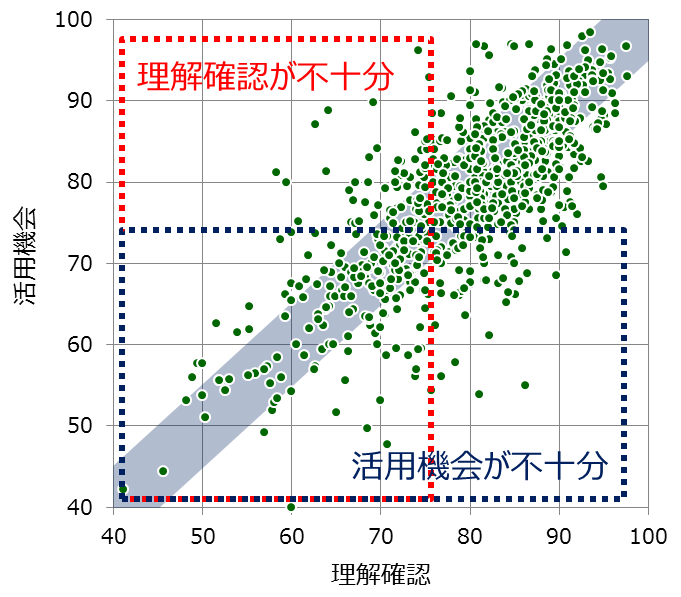

理解の確認を怠ると…

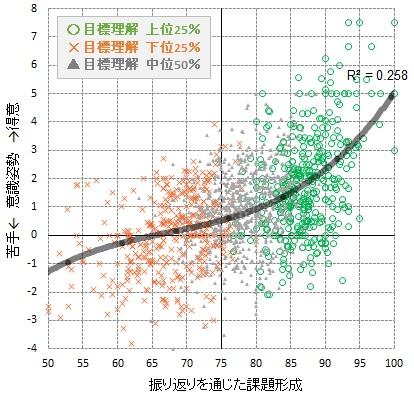

振り返りを経てこそ次への課題形成

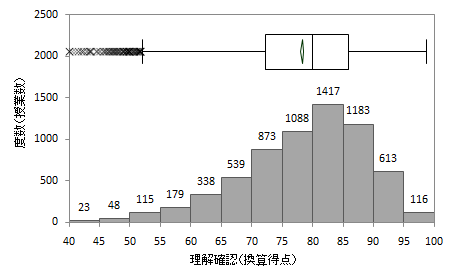

授業内に行う小テスト

小テストは、前回までの授業で学んだことや自学用に持たせている副教材の内容など、覚えさせる/確かめる内容とそのソースは様々ですが、実施のタイミングは「授業の冒頭」というのが一般的だと思います。始業の礼から間髪入れずに小テストを始めることが習慣として確立している授業では、休み時間からの切り替えもスムーズで、授業時間を無駄なく使うことにも大きく貢献しているように見えます。これに対し、今回ご提案するのは、…

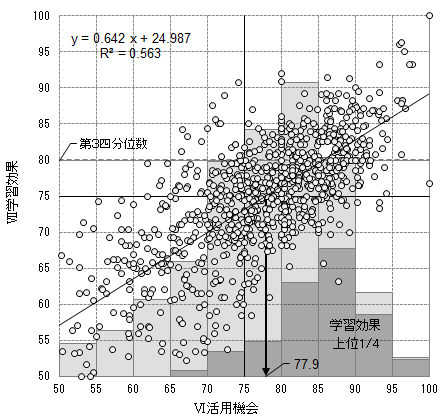

活動させるのは観察のため~「観察の窓」を開く

授業の中で生徒は様々な活動に取り組みますが、それらを通して生徒は以下をはじめとする様々な「学びの目的」を達していきます。 自ら考えて行動する中での体験を、知識や理解に再構成していくこと 理解や思考の結果を言語化する中で学びをより確かなものにすること 対話(気づきの交換)で思考を拡充し、判断に必要な視野を得ること 一方、教える側/学ばせる側である先生方にとっても、生徒が活動する場を整えることでしか、…