理解確認/学びの振り返り

部分理解と全体把握

人の話を聴いていて、目の前でなされている説明の一つひとつは理解できるのに、全体として何が言いたいのか、どこに向かおうとしているのか、どうにもピンとこない。こういった経験はないでしょうか。授業中の生徒も同様の経験をします。先生方の話す内容の一つひとつは理解できていても、今日の授業で何を目指しているのか、自分は今何を学んでいるのか、全体像を生徒が掴み切れていないことがあります。つまりは、説明の部分部分…

理解度の確認~場面と方法 #INDEX

理解度の確認~場面と方法(その4)~提出課題の点検で

本シリーズでは、理解度の確認について、目的とするところ、発問による理解度の確認、小テストによる確認と順に考えてきました。本稿では続いて「提出された課題を通して行う理解度の確認」を考えます。ここでいう「課題」とは、論述答案、レポート、調べたことをまとめたプレゼンシートなどを指します。発問や小テストが個々の項目の理解を測定するのに対し、より広い理解と深い思考を試すもの、単元やテーマの全体像をどれだけ捉…

理解度の確認~場面と方法(その3)~小テストの活用

前稿では「発問」を通じた理解度の確認方法について考えてみました。導入・展開・まとめのいずれの局面でも、発問という形態が持つ「反応の即時性」「対話への繋ぎやすさ」という強みを生かしたいところ。確認に頻用されるもう一つの形式は「小テスト」。よくある求答式や選択式の回答方式では、理解しているかより、覚えているかどうかに測定が偏りがちという弱みもありますが、一方で、正誤の結果や誤答の分布を定量化しやすく、…

理解度の確認~場面と方法(その2)~発問による確認

理解度を確認する方法には、発問、小テスト、課題等の提出物の点検、生徒同士のやり取りなどの観察といった様々なものがあります。それぞれの方法に長所・短所があり、用いるべき場面や上手に行うために押さえておくべき「勘所」も違います。まずは、発問/問い掛けによる理解度の確認から、場面を分けて効果的なやり方について考えます。 2014/05/23 公開の記事を再アップデートしました。 ❏ 新しい概念等を学ばせ…

理解度の確認~場面と方法(その1)~目的とするところ

理解度の確認は「次に進む準備が整っているかどうか」を確かめるために行うもの。もちろん、学んだことを覚えているか(=知識として保持されているか)も大事ですが、断片化した知識が記憶に残っているだけでは、理解したことにならず、次の学びの土台にはなり得ません。獲得した知識が生きて働いているかは、思考(課題解決など)の中で活用させてみて確かめる必要があります。「新しい単元を学ぶとき」「新たな概念を導入してそ…

小さな問いで学びを点検~フェイズごとの理解確認

リフレクションシートの記載を参考に観察精度を高める

生徒にその日の学びを振り返らせるのは、「できるようになったことを棚卸しさせて学びへの自己効力感を高める」と同時に「次に向けた自分の目標を設定させる」ためですが、ログに書き出された「振り返りを通して得た気づきや内省」は、生徒が成した進捗や抱えている課題などを指導者が知る貴重な手掛かりとして、欠かさず目を通すべきものです。リフレクションシートへの記載を熟読して「授業者としての意図がどこまで生徒に伝わっ…

答えを仕上げる中で学びは深まる

授業を通して学力の向上や自分の進歩を実感できることで、生徒はその科目を学びつづける意欲を維持・向上することができますが、その実感をもたらすのは「習ったことを使って課題を解決できた体験」です。課題を与え、知識や理解を活用する場面を整えることが重要なのは言うまでもありませんが、とりあえず答えが出せたところで立ち止まらせては深く確かな学びは生まれません。答えを仕上げてこその学びです。問いを軸に授業を設計…

確認した結果に基づいてきちんと学びを仕上げさせる

授業では、教えたこと/学ばせたことの確認を様々な場面で行っているはずですが、現時点での理解や進歩の度合いを確かめるところを終点にしては、理解や習熟に不足が残る生徒をそのままにしてしまいます。十分な理解が形成されたか、習熟に不足はないかを確認するのは、確認した結果を踏まえて「仕上げ」に向かわせるためです。確認後に仕上げの工程を伴わないのでは、確認の意味は半減し、下手をすると「できなかった」ことを生徒…

理解を確認した後のフォローに不要な時間を取られない

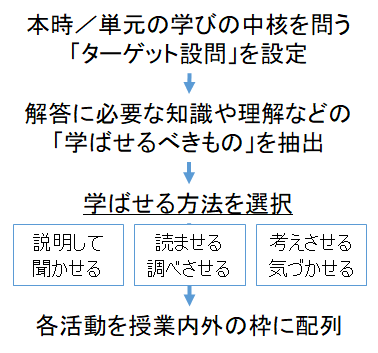

授業ごとに/単元ごとにターゲットとなる問いや課題を設定するのは、教室での対面で行う学習活動と、それ以外の場で獲得させるものを切り分けることで限られた授業時間を効率良く活かすための方策の一つになるのは、別稿で申し上げた通りです。そうしてデザインした授業をワンステップずつ確実に進めて行くには、前稿のように、ターゲット設問を分割した小さな問いで要所ごとにそこまでの理解を確認していく必要があります。 20…

課題解決の場を整えたら、挑ませる前に理解の確認

習ったことを使ってみる機会

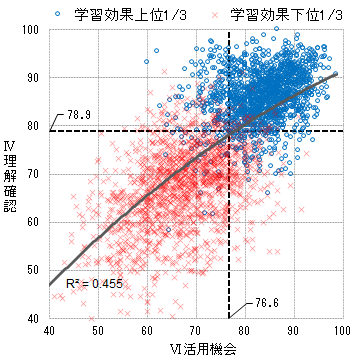

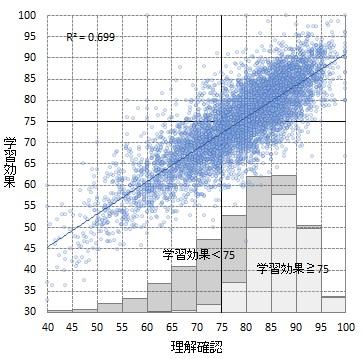

授業評価アンケートの標準的な質問設計の中に、「習ったことをもとに考える機会が、課題などで整っている」かを尋ねる項目(Ⅴ活用機会)を設けてあります。ちなみに、Ⅶ学習効果への寄与度は「最大」です。この質問の焦点は、言うまでもなく「習ったことをもとに考える機会」の部分。「課題などで」は実現の手段の例示に過ぎず、要は「獲得させた知識・理解に生きて働く場が与えられているか」が重要です。ある日の授業を終えたと…

既習内容の確認は、問い掛けで

新しい単元を学ばせるときには、関連する既習内容をきちんと理解しているか/覚えているかを確かめないと、どこまでを前提に学びを始めさせれば良いか見極めることができません。土台ができていないところに建材を組んでも上手くいくわけがありません。確かめるには、「問い掛けて生徒のアタマにあるものを言葉にさせる」のが最も効果的。もし、わからないこと/思い出せないことがあったとしても、以前に学んだときのノートや教科…

チェックリストを用いた目標提示と達成検証

学習目標を示すのに最も効果的なのは、別稿で書いた通り、「学び終えたときに解を導くべき問い」を導入フェイズで示しておくことですが、練習や話し合いなどの活動の場面では「解を導く」こと以外にも目標があり、その効果的な伝え方を別の形で確立しなければなりません。練習を通じてできるようになるべきこと、取り組みのポイントやふるまい方、協働場面でのチームへの貢献などの「実現を目指すべきこと」を行動評価の基準として…

振り返りのためのアウトプット #INDEX

振り返りのためのアウトプット(その2)

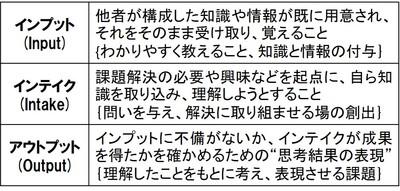

生徒が自らのインプット(それまでの学び)に不備や不足があったことに気づくためには、アウトプットの機会を用意することが必要です。アウトプットが首尾よく行え、学びの成果を上手く形にできたら、それはそれで生徒に達成感を与え、次の学びへのモチベーションを高めますが、うまく行かなかったときに取る「次の行動」こそが、学習者としての成長、自立に繋がっていく鍵だと思います。 2015/01/06 公開の記事を再ア…

振り返りのためのアウトプット(その1)

授業で学んだことを用いて問いに答えを導く場や、調べてきたことに基づく討論や発表など、学びの成果のアウトプットには様々なものがありますが、一連の学習活動の「終端」と捉えているだけでは、その機能を十分に活かせません。アウトプットはゴールではないということです。アウトプットを通して、そこまでの学習(インプットとインテイク)に不備や不足がなかったかを確かめ、補うべきもの、修正すべき点を正しく認識させてこそ…

20250612.png)