カリキュラム・年間指導計画

授業外の学習指導機会の位置づけと実施方法

補習や講習など、学校では様々な学習指導の機会が「授業外」に設けられていますが、通常の(=教育課程の中に設定されている)授業との関連付けが曖昧なまま、それ以外の指導機会(補習や講習)が「追加」されているだけのケースが少なくないように思われます。生徒が学習に向けられる時間には「枠」があります。そこに色々な指導機会を加えていくだけでは、あふれ出すものが増えるばかり。個々の指導機会の関連付けを明確にして、…

年間行事予定の書きだし方#INDEX

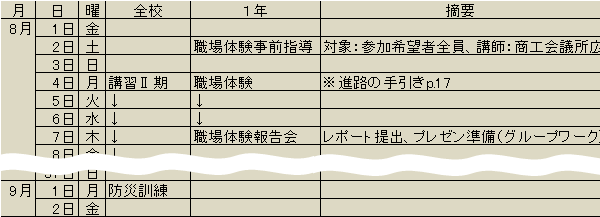

向こう3か月、半年、1年、…と先を見渡して、選択の場、越えるべきハードルを意識して過ごす日々と、次々に訪れるイベントを特に準備を整えるわけでもなくただ経験していくだけの毎日とでは、歩みに大きな差が生じます。卒業までの3ヵ年/6ヵ年で到達できるところ(=教育成果)にも大きな違いが生じるのは想像に難くありません。 2016/03/11 公開の記事インデックスを再アップデートしました。 生徒が先の予定を…

年間行事予定の書きだし方(その5)

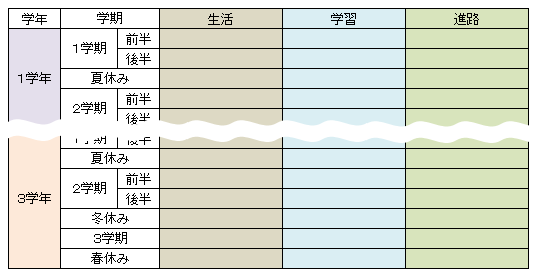

年間行事予定に配された様々な指導の一つひとつの背後には、生活、学習、進路の3観点での段階的到達目標が存在しているはずです。既存の年間行事予定や来年度の原稿を前に、各行事に込められた指導意図を取り出してみる(=言語化してみる)ことで、これまでの指導計画/行事予定に朱入れすべきところが明らかになるというのが前稿の主旨です。この工程を踏むことで、段階的に設けるべき到達目標を正しく配列した適切な構造に改め…

年間行事予定の書きだし方(その4)

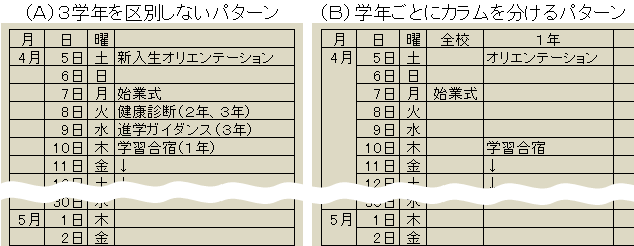

年間行事予定の起草は、単にカレンダーを諸行事で埋めていくことではありません。領域ごとの段階的な到達目標が正しく配列されているか、その目標群を達成するのに必要な指導の機会が過不足なく用意できているかを確認しながら、教育リソースの最適配分を実現すべく調整を重ねることだと思います。選択の場としての行事であれば、そこに至る準備が十分に行えるだけの期間とプロセスが用意されている必要があります。体験や学びの場…

年間行事予定の書きだし方(その3)

年間行事予定の書きだし方(その2)

年間行事予定の書きだし方(その1)

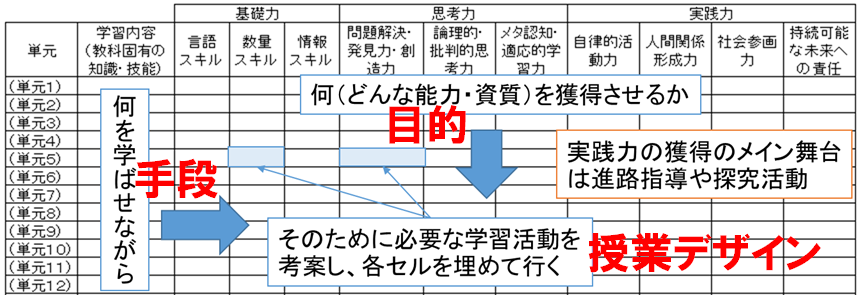

教材としての大学入学共通テスト問題

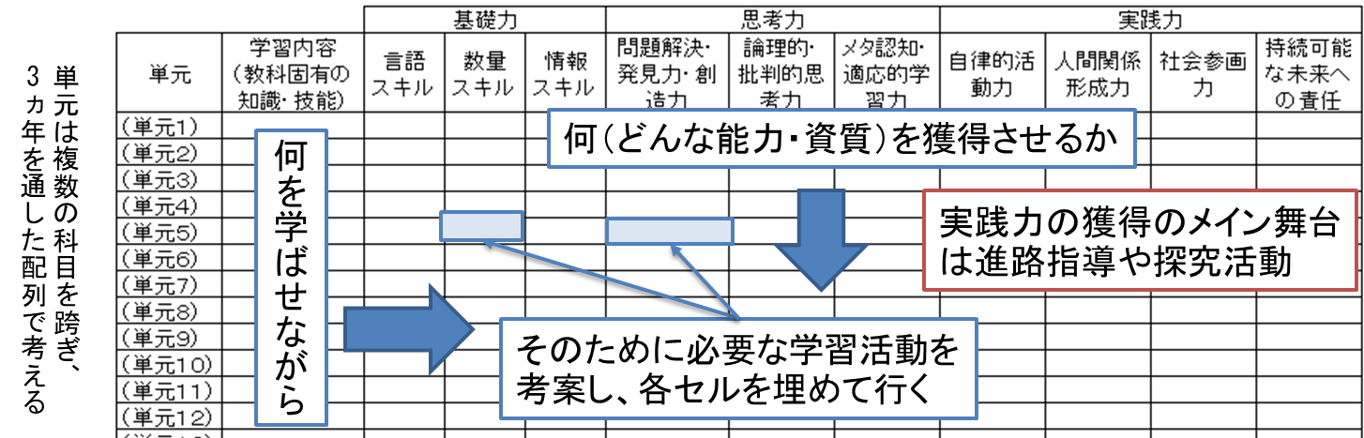

週末に行われた大学入学共通テスト。様々な学びの場を想定した出題など、工夫の数々が見て取れます。新しい学力観の下での「学ばせ方」を改めて考える材料として、しっかり目を通したいと思います。出題研究は「教科書で何をどう学ばせるか」を捉え直す機会。指導観/授業観のアップデートに欠かせません。各単元の内容を学ばせる過程にどんな学習活動を配列することで、どんな能力・資質を養っていくかをしっかりイメージしないと…

令和7年度(2025年度)の大学入学共通テスト

先週水曜日(11月9日)に大学入試センターが「令和7年度試験の問題作成の方向性,試作問題等」を公開し、大きな話題になっています。国語でも、グラフがいくつも問題に組み込まれ、データを基に考察する場面が設定されるなど、ひと昔前の出題とは大きく様変わりです。試作問題に添えて公開された「問題作成方針に関する検討の方向性について」や各科目の「試作問題の概要」にも目を通した上で、どのような方向で今後の学習指導…

進級後の指導を見据えて(円滑な学びの接続)~まとめ

前年度の指導に起因する学習指導上の課題

あるクラスを担当していて、学習指導がうまく行かない場合、その遠因が前年度までに生徒たちが受けていた授業に存在する場合があります。既習事項の習熟が不十分では学び直しに時間がかかり本時の学びが十分に深められないこともありますが、ことはそれだけではありません。生徒は授業を担当する先生の教え方にあわせて学びのスタイルを作りますが、新年度からご担当される先生が変わって学ばせ方が違ったものになれば、当然ながら…

中高一貫校での中高/前後期接続

生徒が学んできたこと、経験してきた学び方の確認を

どの教科の学習指導でも同じですが、本時の学びに繋がるところ[既習内容]を、目の前にいる生徒がどこまで/どのように学んできたか正しく把握した上でなければ、効果的な学びの場は作り出せないはずです。知っているだろうと先生方が思い込み、「既習」と想定していたことを生徒が学んでいなかったとしたら通じる話も通じませんし、既に学んで知っていることを「初出」と取り違えていても無駄が生じます。既視感の中で退屈を覚え…

探究活動の舞台としての地域連携

これまで(=新課程への移行前)に教育活動の一環として「地域連携」に力を入れてきた学校では、新たに始まる「総合的な探究の時間」でも引き続き「地域課題」に取り組ませることが多いかと思います。長きに亘り築いてきた地域との関係は大いに生かすべきであろうと思いますし、学校が教育目標として「地域課題に向き合える人材の育成」を掲げてきたのであれば、急に旗を降ろすわけにはいかないはずです。地域課題の解決を「ターゲ…

探究を軸に各教科の学びをつなぐ

生徒募集を通じて入学前の生徒と交わした約束

より良い教育活動の実現を目指すと、学校行事のあり方や指導計画にも毎年手を加えていくことになりますが、生徒募集活動を通じて入学前の生徒や保護者と交わした約束からも軸足を外さないようにしたいもの。個々の指導の最適化を図ろうとする中で、上位にある学校の教育目的や各組織の指導目標との整合性には十分な注意が払われていると思いますが、それと同じように、生徒募集の段階で学校が生徒・保護者と交わした約束も違えては…

出題研究の成果を指導計画作りに活かす

コロナ禍で欠けてしまった指導の補完、次への前提確保

ひとつの教材を扱う中で4技能を養う(その2)

前稿に引き続いて、これまで以上に重視される「思考力・判断力・表現力」の育成と、「4技能の向上」という2つのミッションを同時に達成し、さらには「自学を可能にする学習方策の獲得」も目指した授業を、限られた指導機会/時間の中でどう実現すべきか考えてみます。教材をいたずらに増やすのではなく、精選した教材で(可能な限り教科書から離れずに)多角的な活動を通して学びを深めるのが戦略の中心になりますが、他教科/探…

-3.png)