生徒による授業評価

いつもはっきりと教室の隅々まで届く声

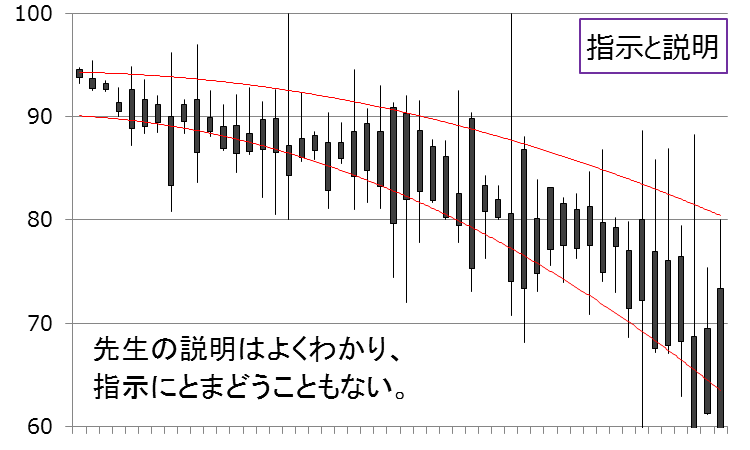

伝達技術の基本は「話し手の声がいつでもはっきりと聞き取れること」です。知識・理解を与えるにも、問い掛けて生徒に考えさせるにしても──視覚による補助が効果的であり且つ必要であることは言うまでもありませんが──、まずは先生が発した声による情報を、生徒が集中してしっかりと受け止め続けられることが大前提です。先生の話が聞きとれないのではどこかで授業内容がわからなくなるのも当然。「いつもはっきり聞き取れる」…

アンケートで探る“学ぶ側の認識” #INDEX

年度の後半で授業評価が下がる?

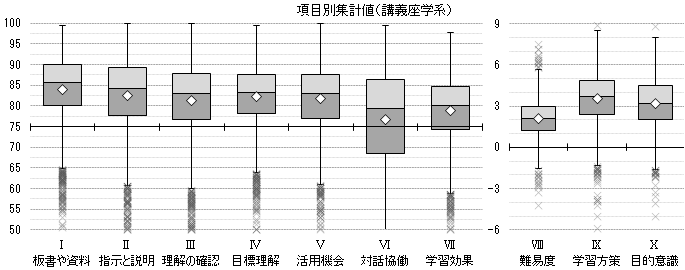

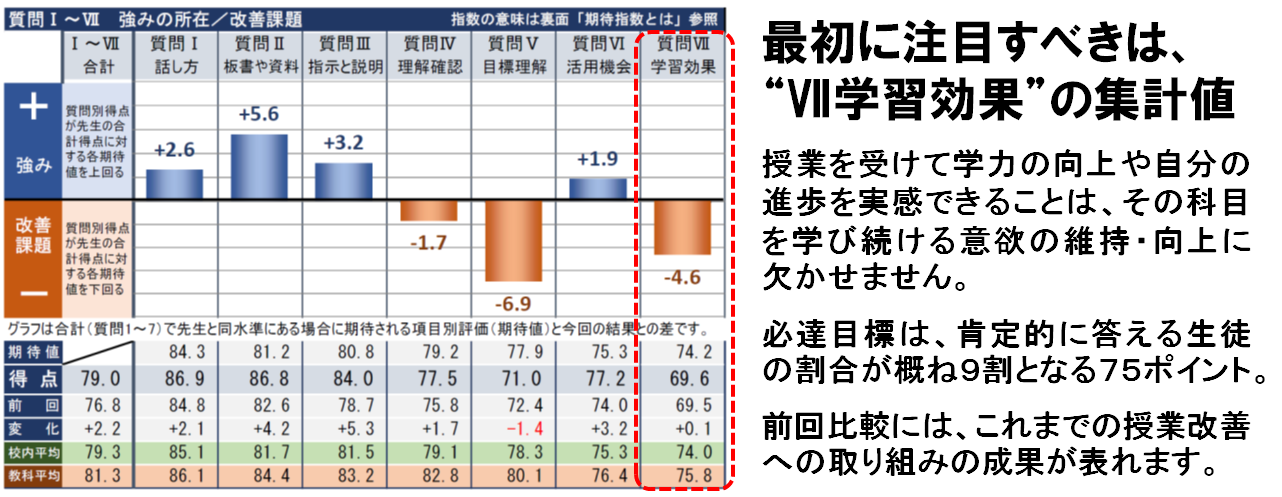

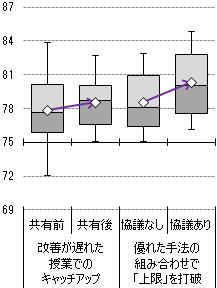

授業評価の結果に基づく「改善行動の効果検証」

実践共有は、学習効果への寄与が大きい項目に焦点化して

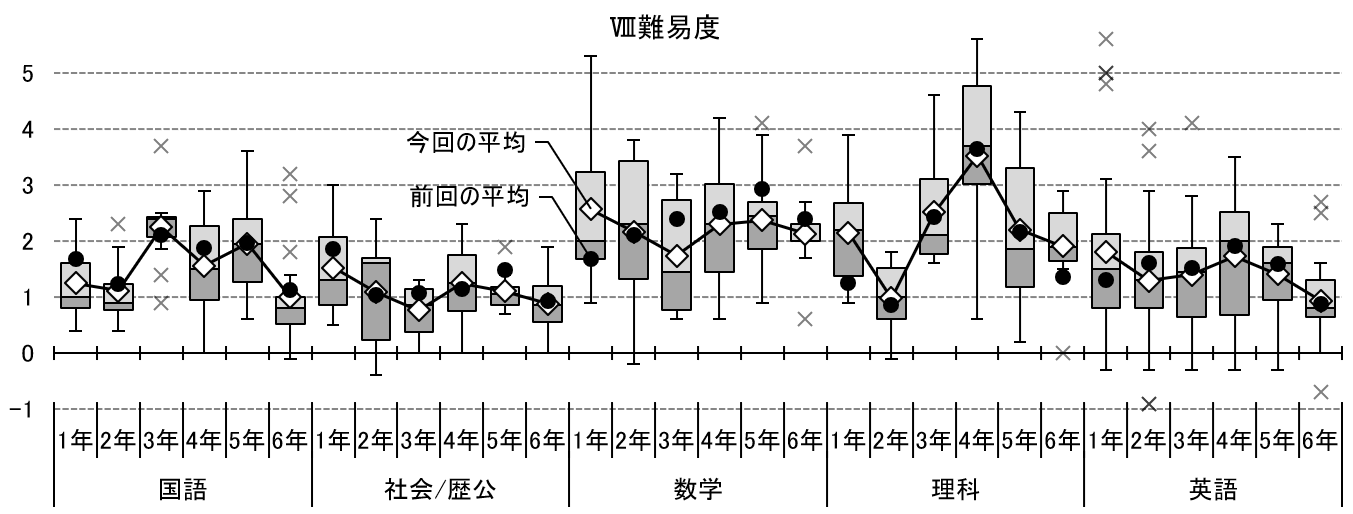

生徒の特性に合わせた教え方・学ばせ方のアジャスト

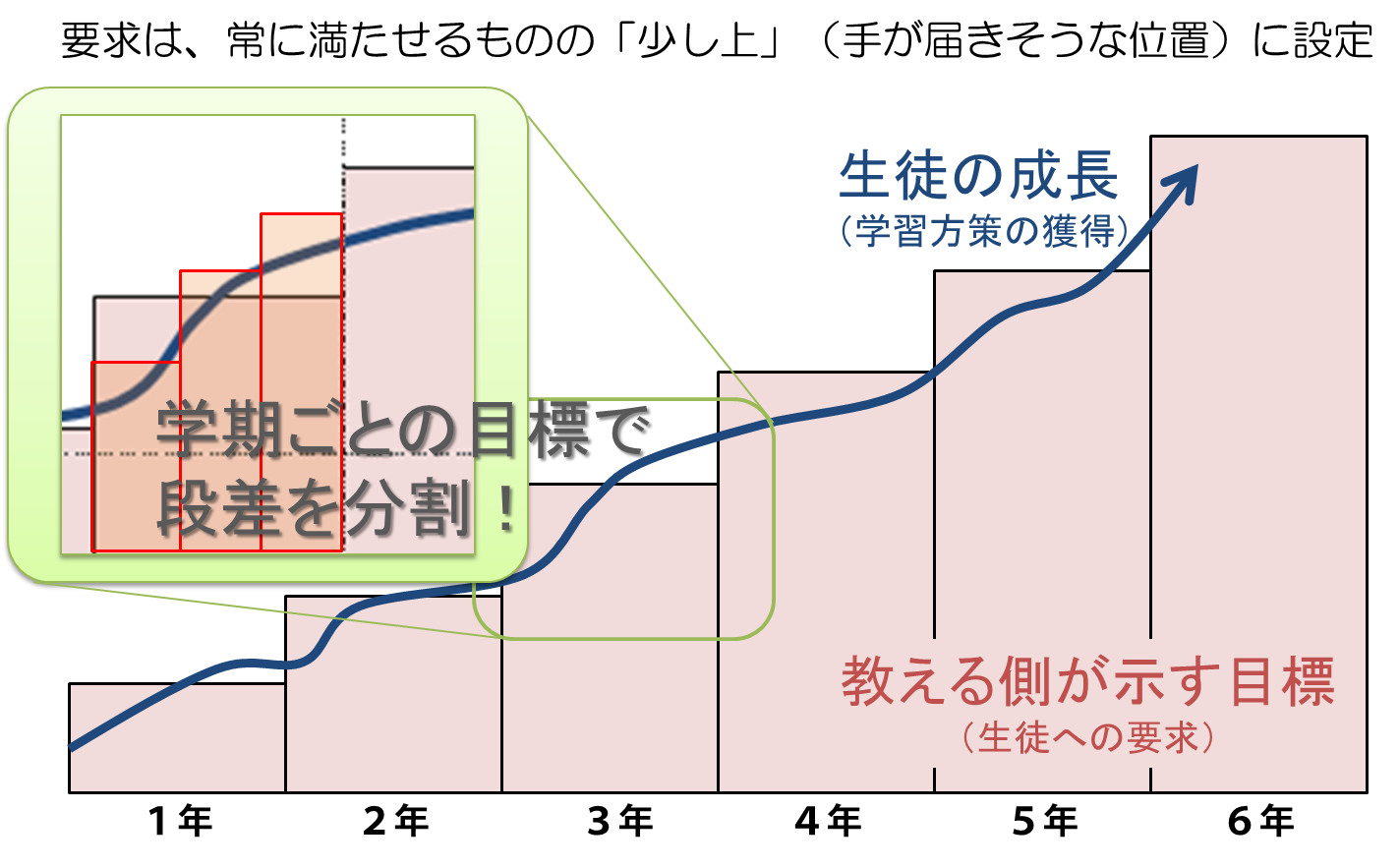

授業評価アンケートの集計結果が伝えてくれるのは、生徒が身につけている学び方と先生の教え方/学ばせ方のマッチングの度合いです。同じように教えていても、クラスによって集計値が違うのは当たり前で、その違いは想定を超えて大きく出ることもしばしばです。質問項目ごとの集計値から学習者の集団特性を素早く捉え、教え方/学ばせ方のアジャストを図ることも授業評価アンケートの重要な活用法の一つであり、引き出しの中にどれ…

担当クラスごとの評価の違い

学習効果への寄与度が通例と外れる/偏りがある場合

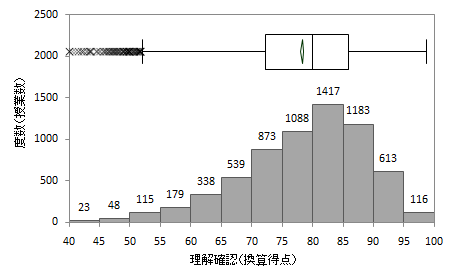

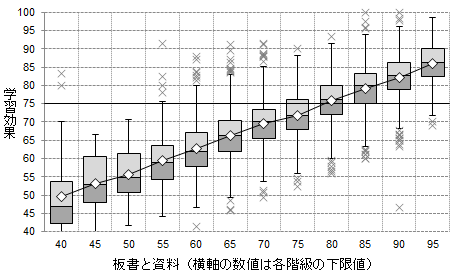

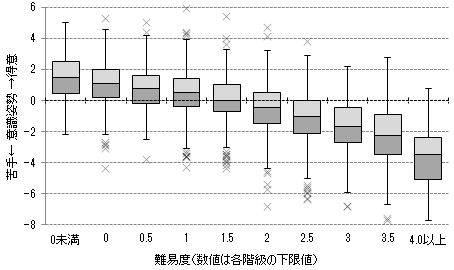

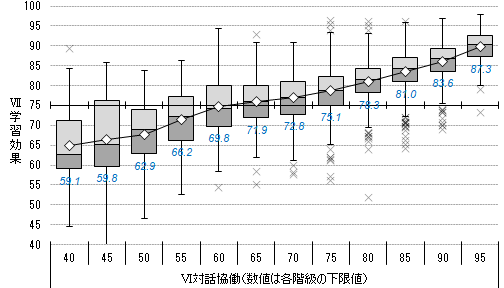

この夏も各地の学校で行われた授業評価アンケートのデータが続々と届き、その分析に取り組む毎日を過ごしています。アンケートのご利用をいただきました学校には、心より御礼を申し上げます。さて、別稿「授業評価アンケートの分析に用いる様々な手法」でもお伝えしましたが、アンケートのデータを分析するときには、目的変数とする項目(授業評価の場合は「学習効果」です)を選び、他の項目からの寄与度を重回帰分析という手法で…

授業間の差が拡大したときこそ実践共有の好機

負荷を抑えて「できた気」にさせてしまうことのリスク

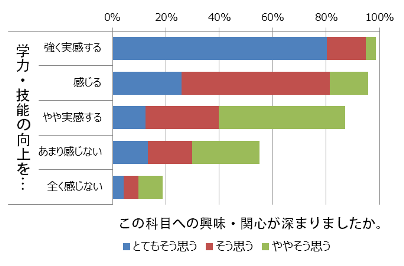

対話などの学習活動が、学びの成果に直結しない?

学びの成果を妨げているボトルネックはどこに?

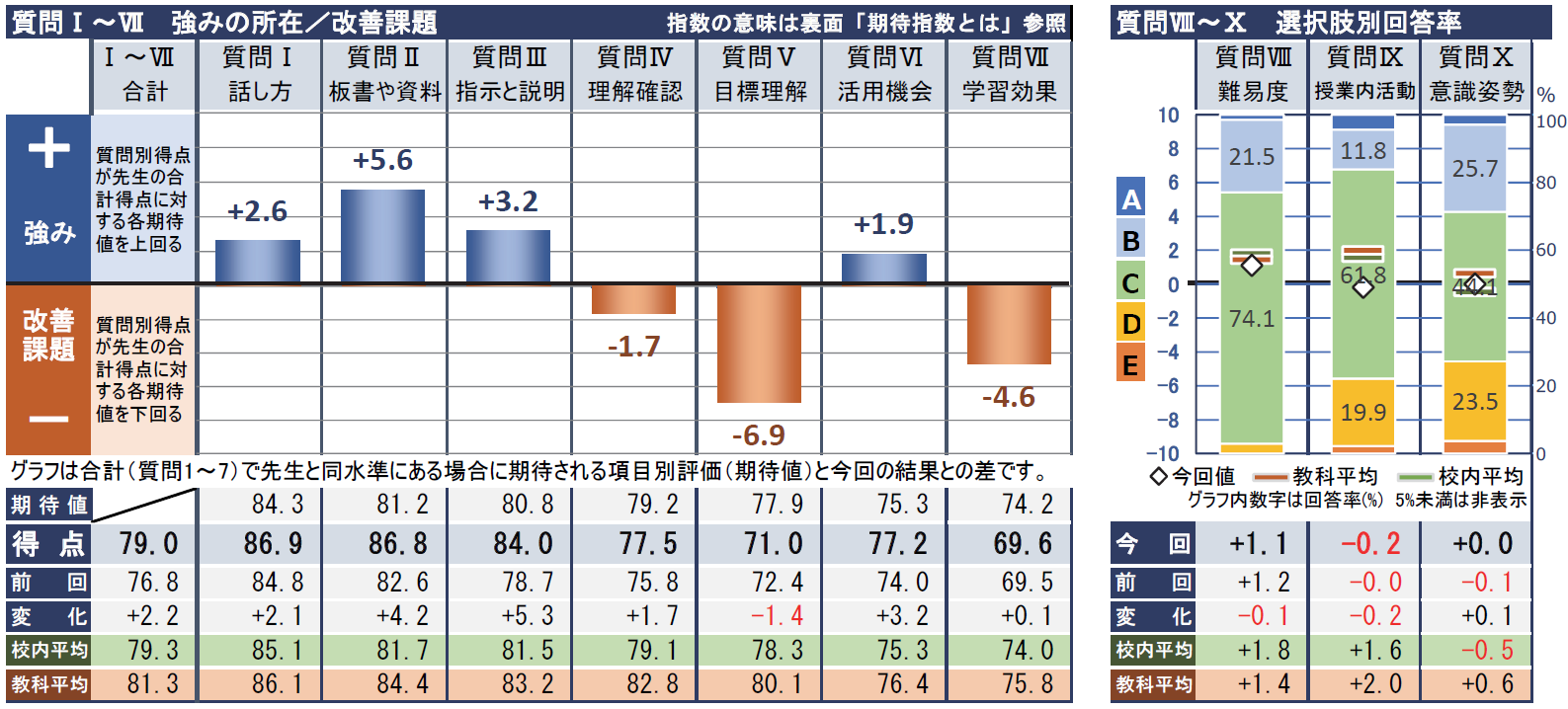

授業評価アンケートの集計結果を相対的にみる

授業評価アンケートの結果の見方、活かし方 #INDEX

授業評価アンケートの導入に際して

主体的、対話的な深い学びへ~授業評価アンケート

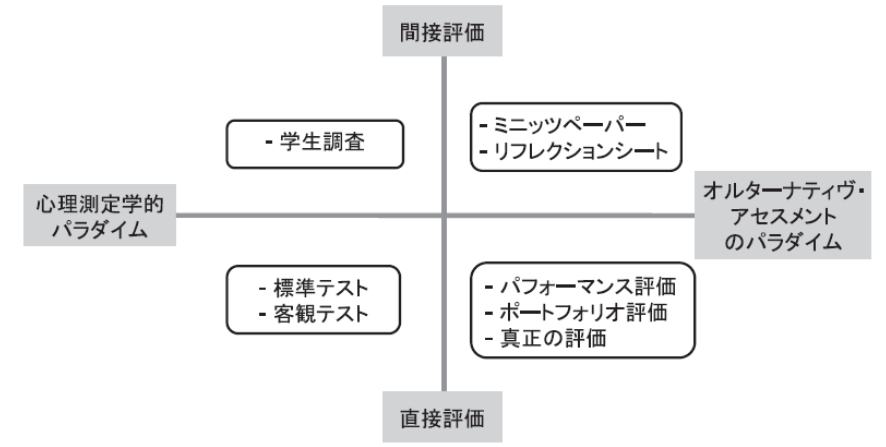

高校でも新課程での指導が始まります。活動の配列/授業デザイン(=学ばせ方)のみならず、評価(=効果測定)の方法も、新しい学力観に沿ったものに切り替えていく必要があるのは言うまでもありません。既に十分な準備がなされているはずですが、新年度を迎えて、これまで準備してきたことを実際の教室で試して、想定通りにうまく機能するか点検をしながら、必要な修正を重ねていくフェイズに移りました。 新しい学力観の下での…

授業評価アンケートの分析に用いる様々な手法

一人一台端末を使ってアンケートを行うときの注意点

新型コロナ対応が拍車をかけ、一人一台端末の環境整備(外部リンク)が急速に進みました。教室でできることは大きく増え、コミュニケーション・ツールとしてのICTは大いに活用していきたいところです。新年度を迎えるにあたり、各地の学校での端末活用をお尋ねしてみたところ、意欲的な取り組みの数々が(新しい環境への多少の戸惑いとともに)見られます。今後、各校の実践に学べることが沢山ありそうです。学習(教科、進路、…

.png)