新しい学力観の下でのより良い授業の実現に向けて、様々な指導方法が試みられ、その成果が上がってきています。その一方で、その効果を確かめる「評価の方法」については、進捗がやや遅れ気味に思えます。

学習の「結果」と「プロセス」について、「到達点」と「変化量」を視野に置いた評価を行う必要があるのは、別稿で申し上げた通りです。

学習評価を行うには、開発と運用の両フェイズで、小さからぬ手間と負担が生じます。それらをいかにして抑えるかは重要な問題でしょう。コスト超過では、継続する中で改善を重ねていくことなど望めません。

2020/01/09 公開の記事をアップデートしました。

❏ 評価を行うときも「重点」をおき、メリハリをつける

評価を行うには、生徒が取り組んだ学習活動の結果と過程を観察する必要がありますので、すべての観点での評価を、常に(=どの単元や指導期間)でも行うことは、理論的にも不可能です。

観察機会もないのに、無理に評価を行えば、歪んだ結果しか出てきません。単元の進行などに合わせて、評価の行う観点を選択する(出し入れする)という発想を、まずはしっかりと共有しましょう。

学力の三要素のそれぞれについて、単元進行や年間授業計画に照らし、どの場面で、何を焦点を当てた評価を行うのか十分に検討しましょう。

また、評価は「進捗と改善課題を捉えた学び」の実現を図るために行うものですので、進捗が著しく次のゴールの設定が必要な生徒や、学習が停滞している(改善課題の特定が急務な)生徒に対して、重点的に観察の目を向けていく必要があるはずです。

逆に言えば、順調に(=指導計画で想定した通りに)成長を重ねている生徒や、リフレクション・ログなどから、改善課題を的確に捉えて、自ら工夫と努力を重ねている生徒は、ある程度のところまで、本人任せにした方が、自立的な学びに向かわせる効果も期待できます。

順調に成長を重ねている生徒、的確に振り返りが行えている生徒を抽出、特定するにも、自己評価・相互評価の結果や、リフレクション・シートへの記載内容をデジタル化して管理(+AIによる解析も利用)することなどで、作業の軽量化が図れるはずです。

すべての観点で、全員を対象に、常時評価を行うことは、論理的にも矛盾をはらみ、コスパの上でも非現実的です。評価計画の妥当性と実行可能性を確保するには、以下のような発想を持つ必要があるはずです。

- その時期において指導に重点を置く項目を優先して評価する

- 遅れが目立つ生徒、成長が著しい生徒などを重点的に観察する

- 生徒の自己評価、生徒間の相互評価の結果も積極的に活用する

❏ 知識や技能の獲得状況は、単元ごとのテストや課題で

次期学習指導要領では、評定に算入するのは知識・技能だけに絞る方向になりそうですが、獲得を目指す学力には、これまで通りに三要素が並んでおり、育成のためには(評定への参入の有無と関係なく)的確に評価を行い、進捗と改善課題を捉える必要があります。

単元固有の知識や理解、技能についても、単元を終えて「必要な知識を獲得したか」「それらが生きて働くようになっているか」をきちんと測定する必要があります。単元課題(レポート)や答案をきちんと評価するための、観点×段階的評価規準を設けましょう。

単元の導入で示したターゲット設問に「仮の答え」を作らせ、記録に残しておけば、学びを経て生じた初期状態との差分(変化量=指導効果)も測定できるはずです。(cf. 単元ごとに設定するターゲット設問)

こうした評価を行うのに、各教科で単元進行のペースが異なる中、時期を揃えて実施する「定期考査」という従来の運用スタイルが本当に合理的なのかも、改めて考え直してみる必要がありそうです。

そもそも、課題解決力などは、使える道具を使いこなした上で発揮される「総合力」のはず。頭の中の(いつ消えるかも定かでない)記憶だけを道具に限定する、筆記具以外の持ち込みが禁止される「テスト」で、どこまで正しく測定できるのか、冷静に考えるべきでしょう。

❏ 行動評価なども単元進行と結び付けて優先順位

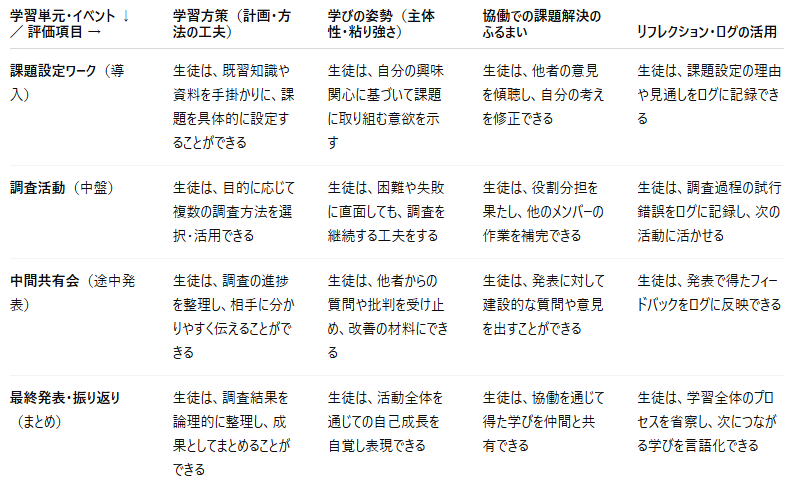

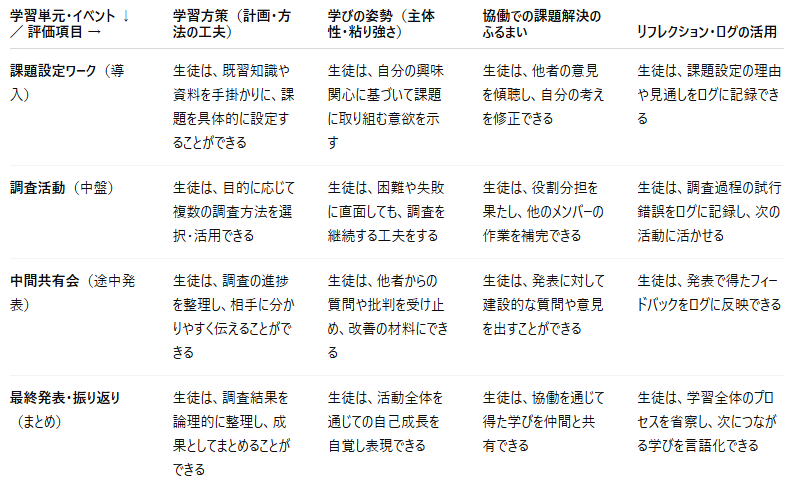

学習方策や学びの姿勢、協働での課題解決の場でのふるまい方といった観察に基づく「行動評価」が必要なものや、ポートフォリオに残されたリフレクション・ログなどから把握すべきものについても、それらを獲得させる/評価するのに好適な単元や場面があるはずです。

縦方向に学習単元や学びのイベントを、横方向に評価項目を配したマトリクスを用意して、交点にあるセルに、評価を行うときの規準(到達状況を生徒を主語にセンテンスで書き出したもの)を書き込み、以下のような区分で優先度をマークアップしてみるのは如何でしょうか。

★★★ 機会を設け必ず評価を実施する

当該期間の評定に組み込むことになっているもの

★★ 優先的に評価機会を設ける

単元の特性上、評価が比較的容易なもの、

先生方が協働で評価手法の開発に当たっているもの

★ 機会があれば評価を行う

他の時期に行う重点的な評価を補完し得るようなもの

評価手法の開発に向けた試行段階にあるもの

無印 原則的に評価を行わない(観察のみ)

観察で気づいたことはメモに起こして記録する

行動評価マトリクス(AIが作成したサンプル)

指導を通じて獲得させたいことは、全体の流れのどこかで評価機会を設ける必要があります。抜け落ちがないかしっかり点検しましょう。

もしマトリクスの中に抜け落ちているものがあったら、評価機会を作り出さなければなりません。ときには指導計画そのものに手を入れて、評価機会を設ける必要が生じることもあるはずです。

❏ 評価手法の開発でも余計な手間を増やさない

評価方法の開発でも、手順を間違えると二度手間、三度手間を重ねて、コストを押し上げるばかりか、整合性を失うリスクがあります。

行動評価などに用いるルーブリックには、汎用タイプのコモンルーブリックもあれば、教科や科目の特性に応じてアレンジしたものや個々の課題や学習場面ごとに作成する採点ルーブリックもあります。

普通に考えると、最初にコモンルーブリックを作って、それをベースに個別のものを作るという手順が想定されるかもしれませんが、それでは上手く行かないケースも少なくないように感じています。

まずは、学習場面ごとのルーブリックを作って、実際に使いながらブラッシュアップし、ある程度整ったところで、それらを持ち寄り、共通項を抽出して教科ルーブリックを作成する方が効率的のようです。

当然、実際に使ってみることで見つかる不具合もあるはず。使いながらブラッシュアップを図り、整ってきたところで、教科を跨いで共有するコモンルーブリックに統合していくことになるはずです。

このような下から上の流れで、最上位のコモンルーブリックが出来上がったら、今度は逆に「上から下に」流して、教科ルーブリックや採点ルーブリックなどにも学校全体の統一性・整合性を備えさせていきます。

言うまでもありませんが、最初に作る、使用場面を絞ったルーブリックを作成するときにも、校是とする授業観や学力像をしっかり踏まえておかないと、後の手直しが大きくなるリスクが膨らみます。

評価基準は、ある手順で一度作ってしまえばそれで完成というわけにはいきません。評価基準は使いながらブラッシュアップとお考え下さい。

■関連記事

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一