教室でしかできない活動(課題解決に向けた協働など)の充実を図ることで、学びの実りはより大きくなります。授業評価アンケート(対象授業21074)のデータでも、学習効果を目的変数、活用機会と対話協働を説明変数とする重回帰分析の決定係数は0.698と大きな値を示します。

この数字は、伝達スキルや、学びの準備と仕上げへの取り組ませ方などに改善課題を残している授業も含んでのもの。これらが改善し、且つ、生徒の学力観が(適切な問い[出題例等]への接触を重ねる中で)更新されていくにつれて、さらに大きくなっていきます。

限られた授業時間の中に、学ばせたことに生きて働く場を与える(=活用する)ための課題を用意し、それに取り組むための協働の場面を組み入れるには、生徒が授業外で個々に取り組む部分の拡充が必要です。

本稿では、以前に起こした記事「教室でしかできない学びを充実~問いを軸に授業を設計」に引き続き、教室での学びを最適化するのに必要となる、家庭学習に課す「準備と仕上げ」のタスクについて考えます。

❏ 新しい学力観の下での「授業の位置づけ」

獲得させた知識等も、課題解決などに「活用」させないことには、その使い方(=生きて働かせる方法)を学べず、思考力(=現行課程の設計の下地になった21世紀型学力の中核をなす部分)を育めません。

問いや課題を前に発動した思考は、対話による気づきの交換で拡張しますが、それに最適な機会は「教室で行う対面でのやり取り」でしょう。

新しい学力観の下での授業では、教室における対面環境での「対話」の充実が最優先事項であるのは、改めて申し上げるまでもありません。先生方とのやり取り/問答も、重要な対話の一つです。

また、学びの場を通して経験する事(個々の取り組みや周囲との協働)は、事後の振り返りを通して学びに再構成されるべき貴重な材料。その十分な蓄積のためにも、「話を聴くだけの場」は減らしたいものです。

指導と評価の一体化という観点でも、授業内の活動(対話や協働)の場をしっかり整えないと、評価のための観察もままならなくなります。

❏ 授業をデザイン通りに機能させるための準備と仕上げ

対話や活動が大事といっても、そこに割り当てる時間をただ多くするだけでは、学びの成果には直結しません。生徒が個々に準備を整え、考え尽くしたものを持ち寄らないと、交換できる気づきはわずかです。

授業準備での生徒個々の取り組みは、授業を効果的なものにする(最適化する)ためだけでなく、「評価」をきちんと行う上でも不可欠です。調べる、考える、まとめるといった個人タスクに取り組んだ結果を観察しないと、その能力が育まれているか捉えられません。

そもそも、そうした学習活動(個人タスク)に取り組む機会を十分に整えないと、その方法と姿勢を学ばせることもできないはずです。

授業で得た知識や気づきなども、「わかった気」になった段階で学びを止めては、学力/生きる力になり得ず、「仕上げ」も欠かせません。

学びの成果をシェアすることなどで気づいた「自分の学びに不足していたこと」をきちんと埋めることで、学びは確かなものになります。

目指すところは、「新しい学力観に沿ってアップデートした学習サイクル」(上図)の実現。予習や復習も、従来の「先生の説明を理解するための下調べ」や「教わったことの記憶への刻み付け」とは違います。

❏ 授業準備に取り組ませるタスク(予習に課すこと)

予習に課すタスクの主なものは、「教科書や配布資料の指定範囲を読み、そこから必要な情報をピックアップして知に編む(≒理解する)」というものでしょうが、範囲を指定しただけでは上手くいきません。

読んで理解したことをもとに答えを考えておくべき問い(ターゲット設問)を添えることで、どこに焦点を当てて読むべきか、どこまで把握すれば良いかを伝えられ、「読む」ことの自己目的化も回避できます。

予習での「目的意識を持った読み」により、教室で「先生が話して聞かせなければならないこと」が減るため、対話や協働などの活動に充てる時間が増やせます。同時に、生徒が個々に考え尽くしたことで、対話で交換される気づきの質と量が向上、より深い学びが実現します。

また、自力で読んで理解し、それを課題解決に役立てる練習は、学ぶ力そのものを高め、その後のあらゆる学びをより大きなものにします。

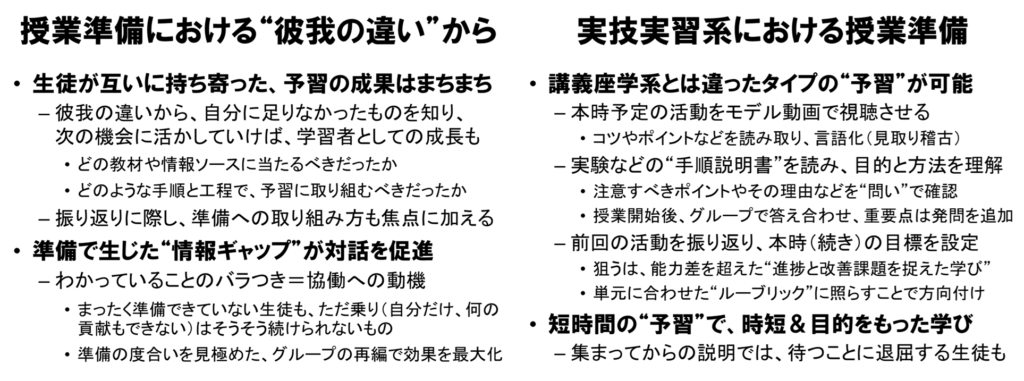

予習の進め方やそこでの成果も、生徒毎にまちまちでしょう。それらを教室で持ち寄ることは、相互啓発を通して、予習/授業準備への取り組み方を学ぶ機会にもなるはずです。

なお、実技実習系でも、モデル動画を視聴させ、取り組みのポイントを探し、言語化しておくことや、前回の活動を振り返って、本時における自分の目標(=改善課題)を設定するといった「予習」が可能です。

ただし、いきなりこうしたタスクを与えても、すべての生徒が対応できるとは限らず、予習できる生徒とできない生徒の差がさらに広がって、スタートすら揃えようがなくなります。別稿で書いた通り、次回の予習ができる状態を作って授業を終えることが肝要です。

❏ 問いへの答えの仕上げと、体験の再構成(復習タスク)

授業を終えた後の「学びの仕上げ」では、授業を通じて得たもの(新たな知識や対話の中での気づきなど)を携えて、課題に立ち戻り、自分の答えを納得いくものに磨き上げていくことが最初のタスクです。

詳しい所は、別稿「答えを仕上げる中で学びは深まる」に譲りますが、改めて答えを作り上げる中で、残っていた不明や掘り下げて考えるべきところを見つけないと、「わかった気」で学びを終えてしまいます。

また、授業内活動を通して経験したこと(取り組みなど)を、学びに再構成することもまた、「仕上げ」の一つとして欠かせません。

成功も失敗も、振り返って言語化してこそ、その後の学びに活かせる智恵になり得ます。以下のような観点で学びを振り返らせましょう。

「解に至るカギはどこにあったか、どこに不足があったか」

「場面にふさわしい行動が取れたか、どうすべきだったか」

「より良い結果/パフォーマンスを得るための自分の課題は何か」

振り返りは高度な(=メタ認知・適応的学習力を必要とする)知的活動ですので、すべての生徒が最初から効果的に行えるとは限りません。振り返りを通して出力されるリフレクション・ログに目を通し、それに対する評価とフィードバックを重ねていく必要があります。

教室での学びの「準備と仕上げ」に、生徒が個々に家庭学習で取り組めるようにしておくことは、学年が進み、(進路希望の違いや既得知識の差の拡大によって)学びの個別化が進行するときの備えにもなります。

教室を離れた生徒が個々に取り組めること(調べる、考える、まとめるなど)の拡充を図り、それを土台に授業がデザインできるよう、入学時からの指導を継続的・段階的に重ねていきましょう。自力で予習や復習ができるようになることは、「学習者としての自立」にも繋がります。

■関連記事:

- 対話の前後に取り組ませる個人ワーク

- 「学びの拡張」まで考慮したカリキュラムの設計

- 結論を出さずに終える授業

- 5分間アウトプットの費用対効果

- 課題の仕上げは個人のタスクに(前編、後編)

- その宿題、本当に必要ですか?(全3編)

- 新しい学力観にそった授業と家庭学習の再設計

- 学ばせ方の転換で、家庭学習の充実が求められる

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一