大学の授業評価アンケートのデータを解析してみると「科目(授業)の目標を達成できたか」を大きく左右するのは、学生による積極的な授業への取り組みと、調べたり考えたりする姿勢の獲得だとわかります。

アンケートの回答は、学生による「自己認識」に過ぎず、実態を正しく表しているかは、教員による評価結果との突合せも必要です。しかし、どの大学のいつのデータで確かめても、同様の結果(重回帰分析で推定される寄与度)が出る以上、傾向としては確かなことでしょう。

これらを押し上げれば、授業目標の達成はより確実になるでしょうが、事はそう簡単ではありません。いずれも学生の側で生じる意識や行動なので、外から(=教員の指導で)コントロールできるとは限らないからです。水辺に馬を連れていけても、水を飲ませることはできません。

そこで「学生を学びに向かわせるための梃子」として、改善に力を入れたいのが「シラバスの記述」です。目標や評価の基準、計画や課題の記述に学生が捉えやすい表現を与えることで、学びが改善に向かいます。

❏ データが示す、シラバスの記述が学びを改善する効果

そもそも、「科目の授業の目標を達成できた」との認識を学生が持つには、「科目の目標を正しく認識できていること」が大前提。目標認識が曖昧では、達成したかどうかもあやふや。きちんと捉えきれません。

シラバスを読むことを通して「授業の目標、計画、評価方法」を捉えることができた学生は、どこに注力して学びを進めるべきかイメージしやすくなり、授業に対する意欲的な取り組みや、目標達成(=評価基準のクリア)に必要な行動(調べる、考えるなど)も促されるはずです。

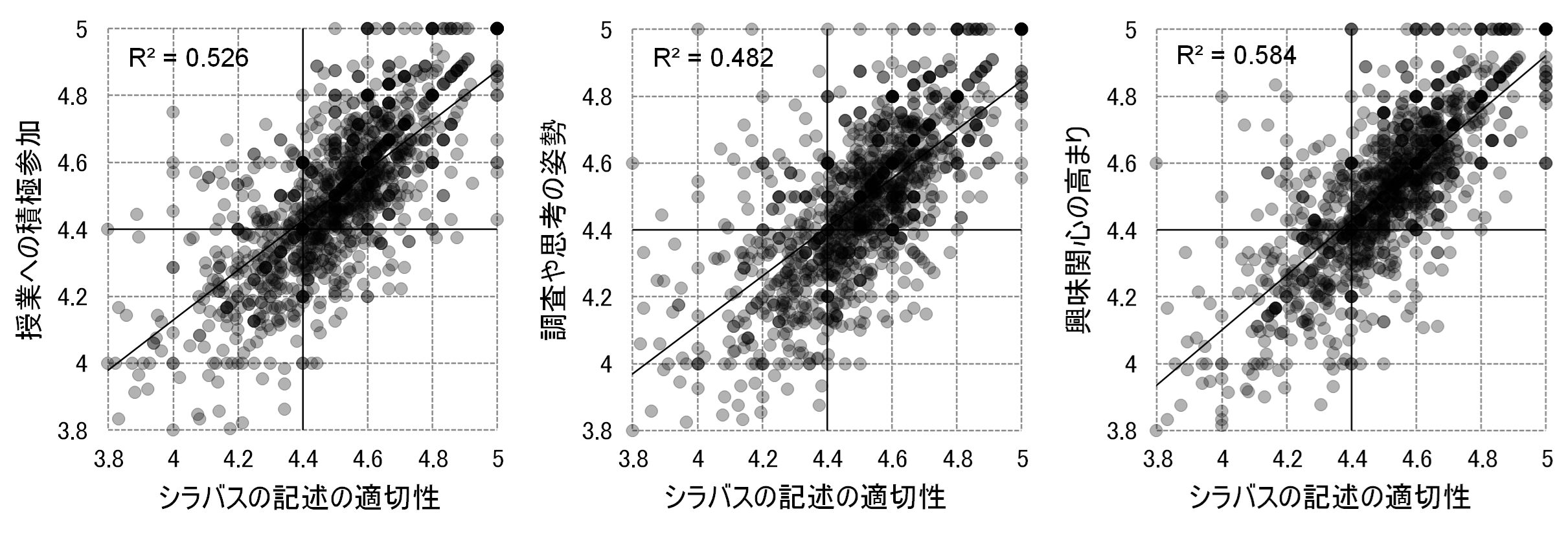

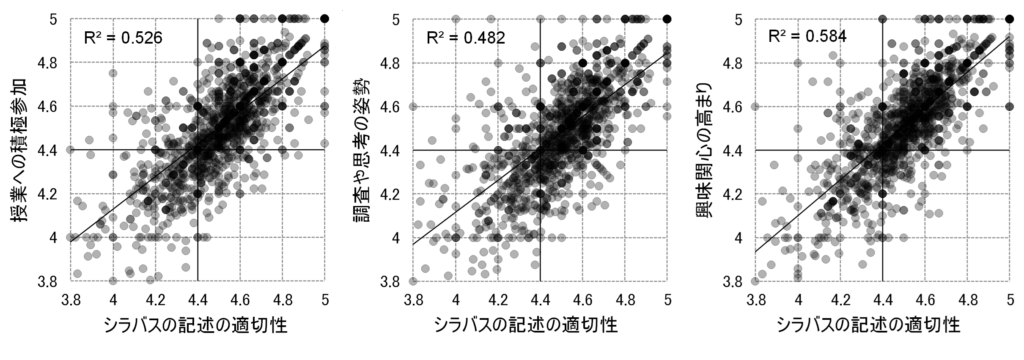

下図は、授業評価アンケートの回答データを解析して作成した散布図です。下左図と下中図を見る限り、シラバスの記述の適切性の改善を図れば、ある程度の確率で、授業への積極参加が促され、調べたり考えたりする姿勢の高まりが期待できると言えそうです。

なお、決定係数(R2)を見ると、{シラバスの記述の適切性×調査や思考の姿勢}の数値はやや小さく(相関が弱い)、目標や計画を示したところで、具体的な課題や問いが付与されないと、具体的行動(調べる、考える)には繋がりにくいと考えられそうです。

❏ 学習目標を可視化するには、問いの形で示すのが最適

シラバスに記述すべき事柄のうち、学習目標は、科目や単元を学び終えたときに、学生自身が答えを導くべき問いの形で示すのが好適です。

昔ながらの「〇〇について学ぶ」といったタイプの書き方は、単元名や項目名を示しているに過ぎません。まだその単元/科目を学んでいない学生には、「何を学ぶか」すら伝わっていない可能性を疑いましょう。

また、如上の書き方では、「何がどこまでできるようになれば、目標を達成したことになるか」も定かではありません。小中学生に「三角形の性質について学ぶ」と伝えても目標提示の役割は果たしませんが、同じようなことが大学の教室でも起きるということです。

また、目標提示に使った問いが、学生にとっての自分事になり得るところ(=将来の職業生活などで向き合う課題など)から題材を取ったものなら、科目/単元を学ぶ理由を見つけさせる効果も期待できます。

学ぶことへの自分の理由は、学びに対するモチベーションの最も大きなところ。それに加えて、学び終えたときに問いに立ち返り、答えを導き出せたという達成感は、それをさらに強化する役割を持ちます。

❏ 取り組ませる課題の配列で「授業計画」を伝える

シラバスにおける授業計画を読んでみると、「単元や学習項目名と授業回次の対照表」に過ぎないものが少なからず見受けられます。

それを読んだ学生は、うっすらと単元進行を想像することはできるかもしれませんが、それらに対して自分がどう取り組むべきか掴めません。

授業計画は、学生が取り組む活動(タスクや課題、体験)などの配列で書いた方が、学生に伝わるものはよほど大きくなるはず。どんなことが待っているのかを知れば、それに向けて予定を立て準備もできます。

学生が学びを進めるときに大きな障害となるのが、「学習の予定が立たない」ことであり、想定外のボリュームの課題が予告なしに与えられることへの不満や戸惑いは、自由記述の中にも多く見られます。

それぞれの活動で目指すところや、そこでどう振舞い、何を学んで欲しいかも、シンプルな言葉にして学生に伝えていきたいところです。

❏ 評価の基準には、行動評価の観点と規準も

シラバスには「評価の方法」も記述しますが、「学期末のテストとレポート」としか書かれていないとしたら、学生に何が伝わるでしょうか。そこから「学びの改善に繋がる示唆」が得られるとは思えません。

テストなら出題の範囲、レポートならテーマや期限なども併記すべきでしょう。それだけでもテストやレポートに向けた準備が始められます。

また、授業内の活動(まさか、教員の話を聴くだけ、理解したことを覚えるだけではありませんよね?)への取り組み方を、行動評価のルーブリックで提示すれば、それに沿った行動・ふるまいも期待できます。

ルーブリックに照らした観察を教室内で行い、学生の行動の中に好ましい行動を見て取ったときに、それに触れた評価を言葉にして伝えれば、評価基準(=期待する行動)への理解や学習行動の改善も進むはず。

少なくとも、かつてのような「出席率も評価に加味する」という書き方には、教育的な効果はほとんど期待できそうもありません。新しい学力観に沿った学び方を言葉にして、シラバスの中にも表現しましょう。

■関連記事: シラバスを熟読・活用させることの効果

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一