難易度をどう考え、どのように調整するか(その1)

シラバスの起草・更新に際して(その4)

十分な検討と協議を経て、3年/6年間を見渡したグランドデザイン、科目・教科ごとの到達目標、学び方を生徒に伝える手引きの3つが調ったら、いよいよ年間授業計画を書面に起こして最終的な仕上げです。 ❏ 年間授業計画の起草は、約束事を確認する機会 年間授業計画は、授業の進め方や指導法についての約束ごとを明文化して、授業に様々な立場から関わるすべての当事者(先生、生徒、学校、保護者)が互いに確認・共有するた…

シラバスの起草・更新に際して(その3)

年間授業計画を起草・改訂するときに欠かせない前段階であるグランドデザインの描出と学年✕教科ごとの検証可能な到達目標の設定が完了したら、次に取り掛かるのは、それらを達成するための方法の立案です。学年✕教科ごと到達目標を、どの教材を、どの時期に、どう使って達成を図るかを考え、総指導時間の中に配置していきます。その中で、授業時数に収まり切れないものをどう扱うかという検討も必要になります。 ❏ 副教材の取…

シラバスの起草・更新に際して(その2)

シラバスや年間授業計画を書き起こしたり、改定したりするときのスタートは、前稿でもふれた「3年/6年を見渡したグランドデザインを描くこと」ですが、グランドデザインができたからといって、すぐに各科目で起草に進むのは早計です。指導や学習の方法・手順を考える前には、学年・学期といった時期ごとの到達目標と、達成検証の手段を決定する必要があります。 ❏ 教科✕時期ごとに、目指すべき到達状態を規定する 指導計画…

シラバスの起草・更新に際して(その1)

シラバスや年間授業計画は、学校によって構成や内容がまちまちです。使う場面を想定して、学校独自のフォーマットが確立されたケースも見られますが、どちらかというと記述の約束ごとが曖昧なまま各科目で起草や更新を重ねる中、いつの間にか整合が取れなくなっているケースが多いように見受けられます。 多大な手間をかけても作成しなければならないものなら、「誰がどう使うのか」 をしっかり考えた作りにしたいもの。何のため…

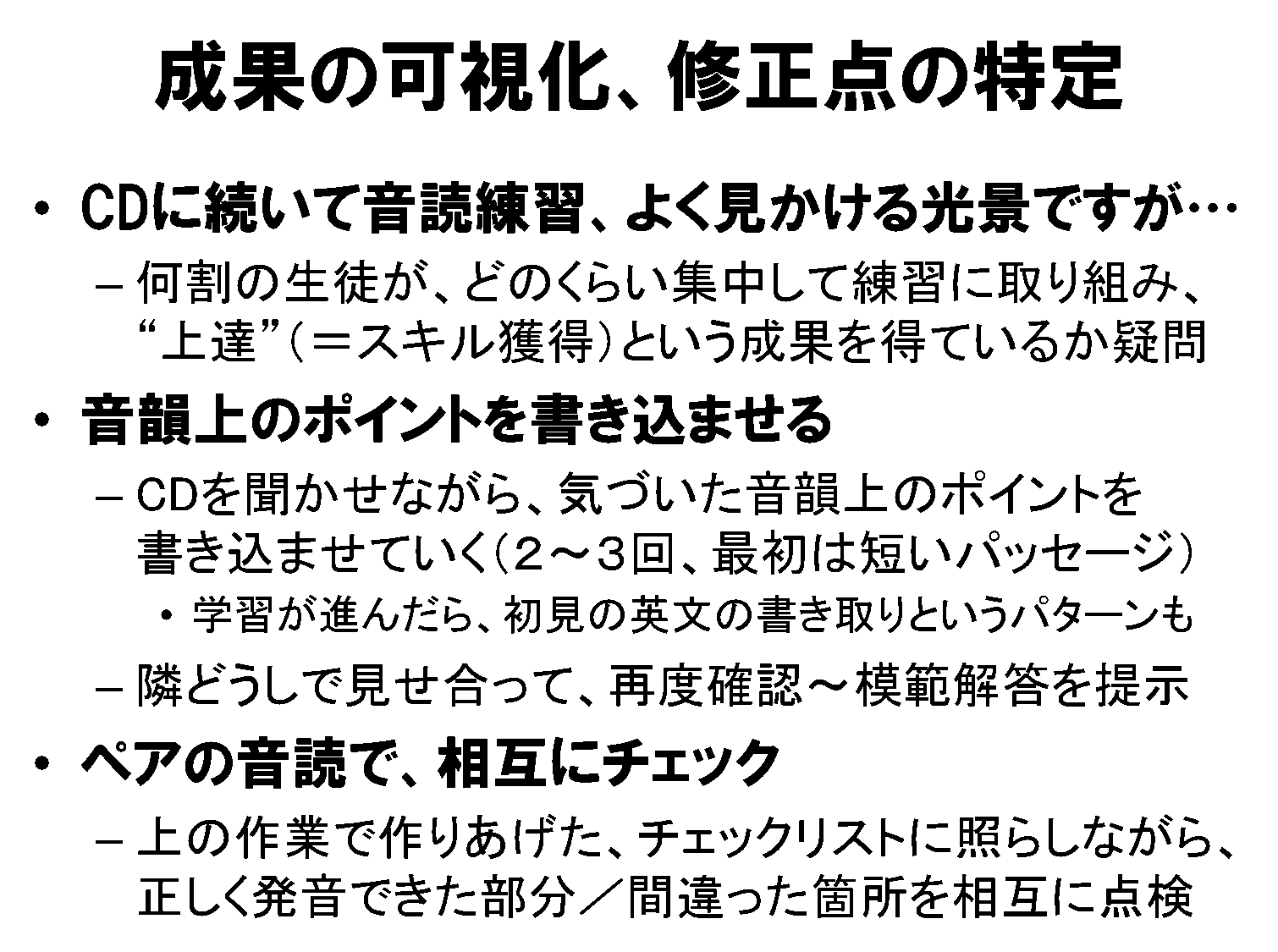

活動の成果を可視化する(英語の音読を例に)

推薦入試を利用させる条件

文化祭も終わり、3年生は本格的な受験態勢に入った頃かと存じます。夏休みにしっかりと力をつけて第一志望の実現に走り出してくれていれば良いのですが、中には、受験モードへの切り替えがうまくいかなかったり、成績の伸びが感じらなかったりした生徒もいるはず。何となく弱気になってしまい推薦入試に狙いを変えようとしている生徒がいるかもしれません。 ❏ 推薦入試は、明確な志望理由があってこその選択肢 もちろん、推薦…

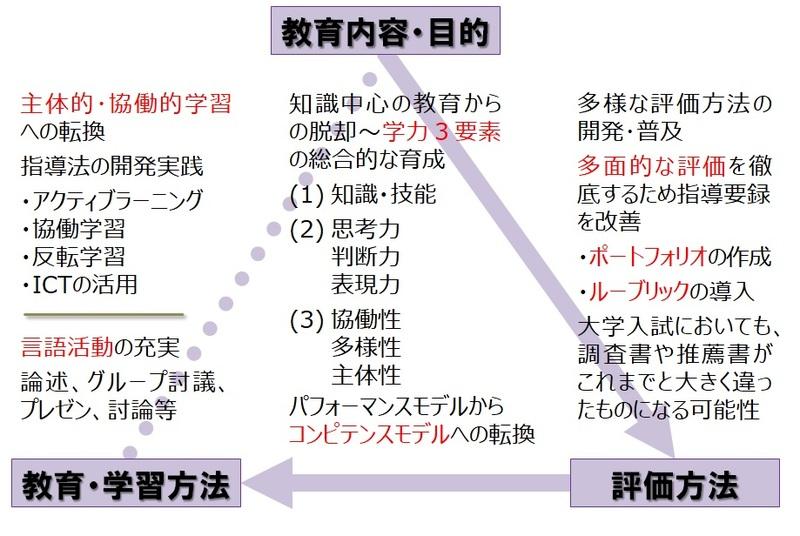

ルーブリック評価の導入はなぜ必要なのか

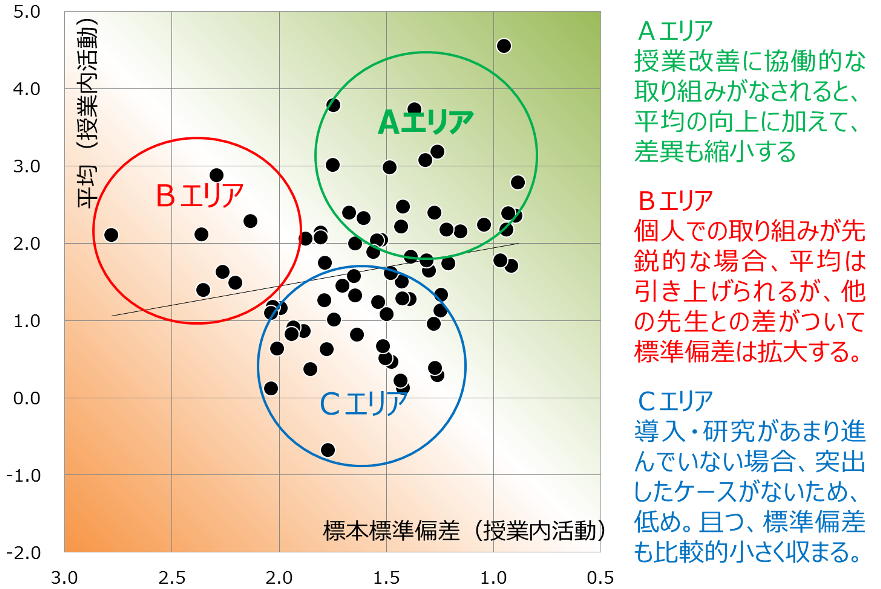

協働の進み具合を測る指標

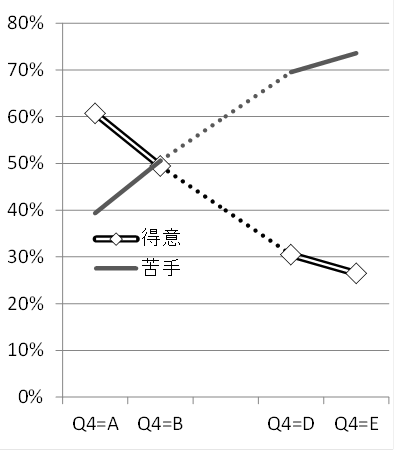

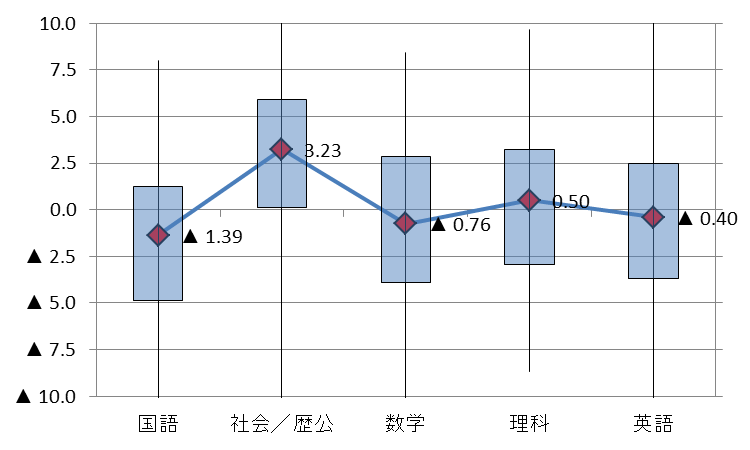

負荷調整は、得意/苦手の分布を見極めて

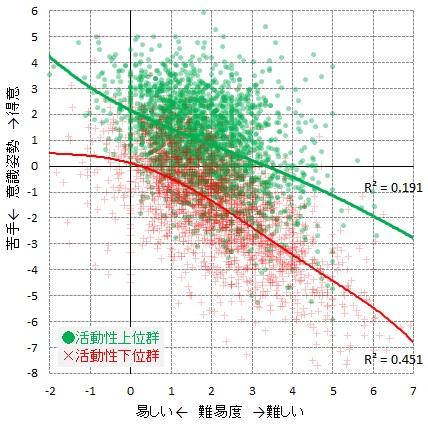

活動性を高めて苦手意識を抑える

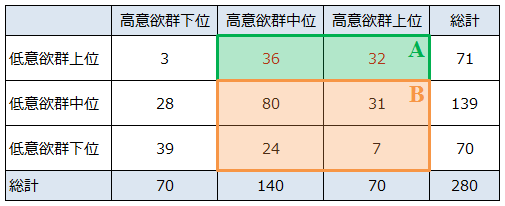

高意欲群に訴求し、低意欲群も支える授業(その2)

高意欲群に訴求し、低意欲群も支える授業

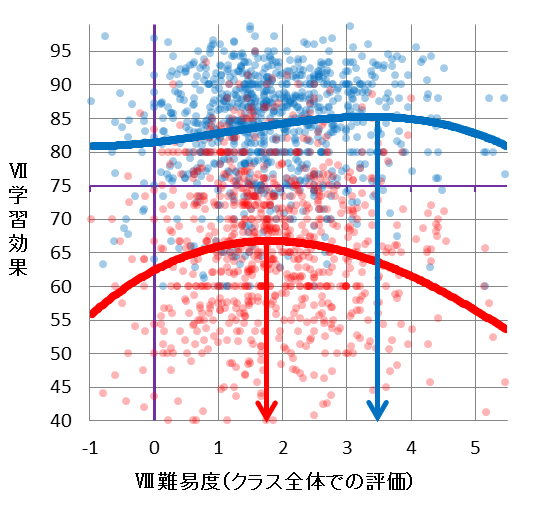

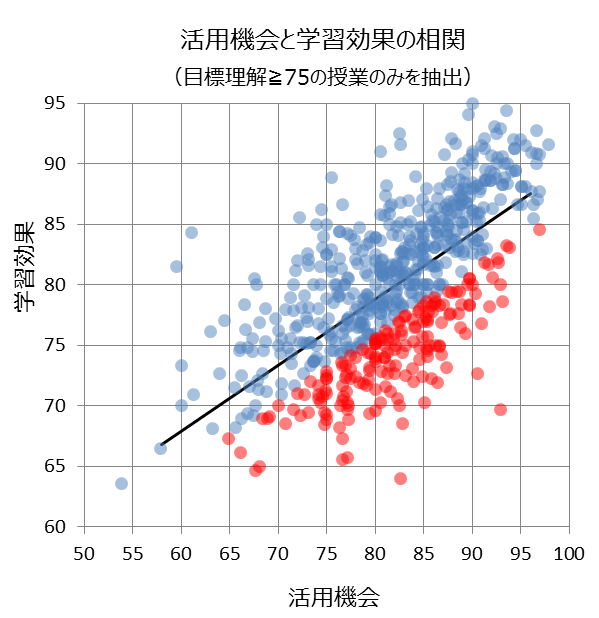

学習効果が期待値を下回るとき(その2)

学習効果が期待値を下回るとき(その1)

書くことと振り返りが学力を伸ばす

授業評価アンケートの質問設計~まとめと追記

昨日まで、授業評価&生徒意識アンケートの質問設計について、それぞれの評価項目に込めた意図や改善のための着眼点などの整理を試みてきました。シリーズで取り上げたのは、標準的なケースを想定した推奨パターンによる質問群です。 座学・講義系の授業での評価項目 実習・実技系の授業での評価項目 生徒意識調査(学習環境/資質・姿勢の獲得) 学校が掲げる教育目標によって、項目ごとに別のものに入れ替える「調整」が必要…

2015年度 新入社員 春の意識調査

日本生産性本部のホームページで、「2015年度 新入社員 春の意識調査」の結果が公表されています。 http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001440.html 今春実施した新入社員教育プログラム等への参加者を対象に行った結果をまとめたもので、1990年から数えて今回は26回目だそうです。 本来は、新入社員を迎え入れる側である企業が、世代として…

習熟度別クラスと考査共通問題 INDEX

先日行われた、代々木ゼミナール教育総研主催の教員研修セミナー「授業法研究ワンデイ特別セミナー」では概説講義を担当いたしました。年度末のご多用の中、多くの先生方にご参加をいただきましたこと改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。講義のテーマに取り上げたのは、「学力差を活かした指導授業~積極的な学習参加を促すために~」です。その中で、習熟度別クラスでの定期考査のあり方についても少しですが触れ…