授業内の様々な活動を通じて、課題解決に必要な材料(知識・理解、発想等)を揃えたら、学びの仕上げは「生徒が個々に取り組むタスク」に戻して完遂させるべきというのが、前編でお伝えしたことの主旨です。

調べ、考え、話し合って押し広げた学びは、生徒一人ひとりが課題に立ち戻り、答えなどの形に仕上げ、その成果と過程を振り返る中で、深く確かなものになる(成果を固定できる)ということです。

アウトプットを通じてインプットの不備を知るとともに、答案の充足要件に照らして、自分が書き上げたもの(=導いた答え)を分解的に評価してみる機会を、授業の流れの中に組み込む必要があります。

本稿では、前編の続きに加え、「振り返り」を効果あるものにする方法や、答案等のシェアによる相対化(相互啓発)についても考えます。

2015/11/10 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 自分の答えを分析的に評価・修正する姿勢と力

自分の答えと模範解答の違いを表面的にしかとらえられない状態では、せっかく作った答えを吟味することなく、自分の答案を「模範解答」で上書きして、それを覚えるだけという間違った行動を取りかねません。

教室を見渡したとき、「自分で答えを作ってもどうせ模範解答に書き換わるのだから」と無意識に考えているのか、「正解(模範解答)が与えられる」のをただ待っている生徒はいないでしょうか。

安易に模範解答を示すことが、自分の答えを仕上げる機会を生徒から奪っているかもしれません。また、自分で書き上げたものを吟味する前に先生が朱入れしては、より良い答案に練り上げる練習も積めません。

答案の仕上げに取り組んで、解消されずに残っていた不明の所在に気づけば、自ずとそれを解消しようと行動も生じるはず。その中で、調べ方/知識獲得の方法や、疑問を掘り下げるときの行動も身につきます。

こうした個人ワークにしっかりと取り組ませるには、相応の時間を生徒に与える必要があります。授業内に時間が取れないのなら、次回までの宿題にするという手(cf. 結論を出さずに終える授業)もあります。

教科学習指導の目的には、学ぶ理由/自立した学習者を育てることも含まれます。「丁寧な指導でわからない生徒を残さない」のと「不用意な先回りで生徒がやるべきことを肩代わりする」のは全くの別物です。

❏ 活動そのものも、仕上げとして総括させる

授業内で扱った課題は、生徒自身に仕上げさせる必要がありますが、活動(課題への取り組み、その過程で対話や協働)についても、しっかりと振り返りをさせて、「仕上げ」に向かわせることが大切です。

やりっぱなしで「今日は頑張った!」という感想しか残らないのでは、学習者としての成長がどれだけのものであったか、大いに疑問です。

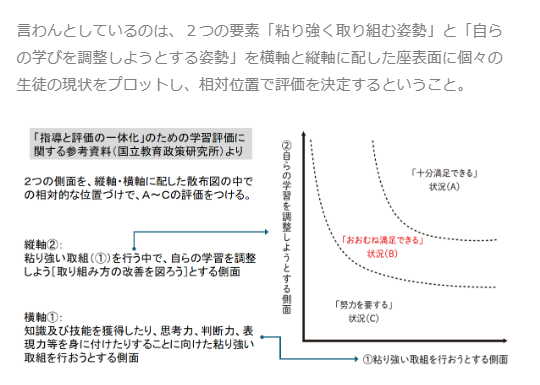

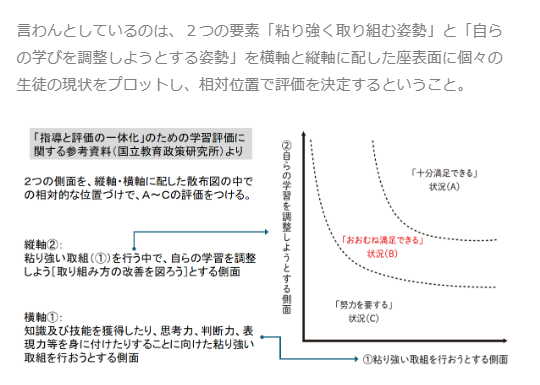

別稿「指導と評価の一体化~実現のための発想転換(後編)」でも書きましたが、生徒が自らの学び(成果と過程)を振り返り、それを改善しようとしているかは、「粘り強く学習に取り組むこと」と対になって、学びに向かう力/主体的に学ぶ姿勢を評価するときの指標です。

その様子を観察し、両要素を伸ばす支援をするのは指導者の重要な役割であるのは言うまでもありません。外から(=先生の目で)行う観察を補完するのが、生徒自身が内省を言語化したもの、即ちポートフォリオに残された「リフレクション・ログ」です。

❏ 学習行動そのものに到達目標を設定する

スクール形式で先生の話を聞くだけ/教わったことを覚えるだけの「学習」では、リフレクション・ログも、意味のあるものになり得ません。

わざわざ学習記録を残さずとも、どこまで覚えたかテストし、その結果を記録しておくだけで十分でしょう。内省をさせてみたところで、ログには「頑張った/楽しかった、できた/できない、難しかった/易しかった」などの漠然とした言葉が並ぶだけで、得るものはないかも。

一方で、主体的に取り組むべき学習活動が授業に組み込まれ、個々に/協働で課題解決に挑む場面が作られていれば、ポートフォリオには観察に値する有意な情報が多々盛り込まれるようになります。

今日の授業でとることができた好適な行動を、言葉にして認識しておくことは、別の機会で再現できる可能性を高めますし、反省点は、次の機会でのより良い行動に繋がっていくはずです。

調べる、考える、話し合う、まとめる、発表するなどの様々な活動のそれぞれについて、どんな行動が期待されているのかを「目標=評価の規準」として明示し、それに照らした自己評価をさせていきましょう。

活動の場面ごとに、観点別の段階的な評価規準を「ルーブリック」に整え、生徒に示し、使わせながら自己評価に習熟させることが肝要です。

- 学習者としての成長を促す”活動評価”と”振り返り”(記事まとめ)

❏ 目指すは「進捗と改善課題を捉えた学び」の実現

振り返りを通して狙うべき「学びの仕上げ」とは、進捗と改善課題を捉えた学びの実現にほかなりません。

進捗(学習成果、自分の成長)を捉えれば、学びに対する自己効力感とモチベーションの高まりが期待できますし、成長を可視化することで、それを再現(別の機会に「力」として発揮)するのが容易になります。

改善課題を捉えるのは、より良い学びに近づく(=学習の改善)ための前提。メタ認知・適応的学習力を獲得していくのに不可欠な工程です。

こうした目的を踏まえれば、「ただ振り返りをさせ、リフレクション・シートを埋めれば良い」ということでないのは自明でしょう。効果のないことを繰り返させては、形骸化が進むばかりです。

❏ 答案や振り返りの結果をシェアする「相互啓発」

学びの振り返りには、学習者にも相応のスキルが備わっている必要があり、その涵養は、意識的に取り組むべき課題でしょう。

的確な振り返りを行わせるための要件は、評価の基準の明確化(前述)に加えて、生徒が自身の学びの成果と過程を「相対化して捉える機会」をきちんと整備することです。

相対化できない限り、進捗も改善課題も漠然とした捉え方しかできないもの。他の生徒のアウトプットやパフォーマンスとの比較ができると、それらがくっきりと浮かび上がってくるものです。

ICTを使えば答案のシェアも簡単です。学び終えたときに見比べさせても、そこでの気づきを自らの答えのブラッシュアップに活かしにくいもの。学びの途中(仕上げの前)にも機会を持ちたいところです。

また、リフレクション・ログそのものもシェアすると、振り返りのやり方(観点の置き方、評価規準の理解、内省結果の表現方法など)を学ぶ機会になります。ここでも「相対化」なしには学びが深まりません。

教科の学習のみならず、進路指導や体験学習、成果発表会といった授業外の活動でも、「学びの成果と過程」を振り返って、進捗と改善課題を捉え、次のフェイズに進む前にきちんと「仕上げ」をさせましょう。

振り返りは、まさに「個人で行うタスク」です。あらゆる学びの中にある「課題」に最後まできちんと取り組ませるのは指導者の責任です。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一