新課程への移行で学力観が新しいものに更新される中、家庭学習(予習や復習)にも「学ばせ方の変化」に応じた新しい形が求められるようになってきたのは、既に以下の拙稿などでもお伝えしてきた通りです。

単純に授業外学習時間の延伸を図れば良いということではありません。宿題・課題の増量といった昔からの対策には、自ずと限界があります。荷物を増やしても学びが膨らむとは限らないことを念頭に、

「その宿題、本当に必要ですか?」

「副教材、こなしきれていますか?」

という自問を、指導者が日々重ねていく必要があろうかと思います。

2019/05/24 公開の記事を再アップデートしました。

❏ コンピテンシーモデルに基づく新タイプの問題

高大接続改革以降、大学入学共通テストでも、各大学の個別入試でも、誰かに教えられたり、知識を増やしたりするだけでは身につかないものが試される問題が目につくようになってきました。

これまで学んだことがない事柄を説明している文章や資料を読ませて、そこで理解したことを土台に所与の問いへの答えを導き出させる、いわゆる「学習型問題」などはその典型です。

大学入学共通テストでも「正解は何か/理由は何か」でなく「答えを特定するにはどのデータに当たれば良いか」を尋ねたり、複数のテクストを読み比べて答えを導く問題が登場しています。

従来型のテスト問題と、新しく登場してきたタイプの問題を対比してみると、ざっくりとながら以下のような区別になりそうです。

| 従来型のテスト問題 | 新しいタイプのテスト問題 | |

|---|---|---|

| これまでに何を学んできたか(≒どこまで理解を広げ知識を蓄えてきたか)を問う、パフォーマンスモデルの学力観に根差したもの | ⇔ | 現時点で何ができるか(≒正しく理解できるか、論理的に思考できるか)を問うコンピテンシーモデルの学力観に沿ったもの |

コンピテンシーを測ろうとする新しいタイプの問題が増えてくれば、勝敗を分けるのは、「どれだけ覚えて試験会場に臨むか」から「その場でどこまでのこと(理解、思考)ができるか」に変わっていきます。

学習型問題では、教科書に記載されていること、特にその本質的な理解は、「保持しておくべき思考の道具」として扱われますが、その先のことは「知識」としての所持を求めないよう、問題文中に必要な事柄すべてが読み取れるように問題作りがなされます。

理由は簡単、知識の有無(=学習履歴の違い)で有利・不利が生じるようでは、コンピテンシーを測定するとの出題意図に反するからです。

❏ 入試問題の変容が、指導戦略に変化を迫る

新しい学力観に沿った大学入試問題の変容は、日々の授業のデザインにも変化を求めます。高大接続改革の目的は「入試を変えることで中学・高校の授業のあり方を変える」ことにありましたので、当然でしょう。

共通一次試験も大学入試センター試験も、出題には高校現場での教育の邪魔をしないという配慮が見受けられましたが、試行問題以降、大学入学共通テストにはそのような配慮は影を潜めています。

別稿「理解したことをきちんと覚えることの先に」に書いた通り、「高校までの学びはかくあるべし」とのメッセージが随所に見出されます。

こうした変化に対して、知識の効率的伝達を最優先とする「教え込む」ことから戦略を転換し、科目固有の学習内容を理解させることを手段にコンピテンシーの増大を図る「学ばせ方の実現」を図れるかどうかは、生徒の進路希望実現にも小さからぬ影響を及ぼします。

できるだけ多くの問題を解かせ、副教材で知識の拡充を図らせるという戦略が、これまで難関大学合格者数という実績を作ってきたとしても、これから先も同じように通用する保証はなさそうです。

むしろ、精選した問題にじっくり取り組ませ、思考のプロセスを丁寧に捉えた振り返りで、問題へのアプローチそのものを学ばせていく方が、好適な結果(新しい学力観の中での成績の伸び)を得そうです。

❏ 予習:教科書をきちんと読ませ、問いを立てさせる

授業では教科書に書かれたことを先生が説明し、生徒はそれをノートやプリントに書き込んで持ち帰り、定期考査までに覚えるという、学びの流れをそのままにしては、新しいタイプの問題が試そうとしているコンピテンシーの増大を図るのは難しそうです。

読んで理解する力を養おうとするなら、少なくとも「わかるように書かれているもの(=教科書や副教材)」は、生徒が自力で読んで理解することを求めるべきでしょう。(cf. 教科書をきちんと読ませる)

先生が先回りして説明してしまっては、読んで理解する力、わからないことは調べてみようとする姿勢を養うチャンスを生徒から奪います。

生徒が教科書を予習の段階で読んでいるのは、現状、英語と国語くらいかもしれませんが、教科書を読むことを予習で求めるのを他の教科にも拡張してみるべきではないでしょうか。

ベースとなる知識群を予習段階である程度まで獲得してきてくれれば、教室では、いわゆる「説明」に要する時間が減り、対面でしかできない学習活動により多くの時間を当てることもできるはずです。

ただし、単に読んで来いというだけでは、機械的に目を通すだけになりがちですし、読むという作業が自己目的化しては、モチベーションの原資である達成感も得られません。

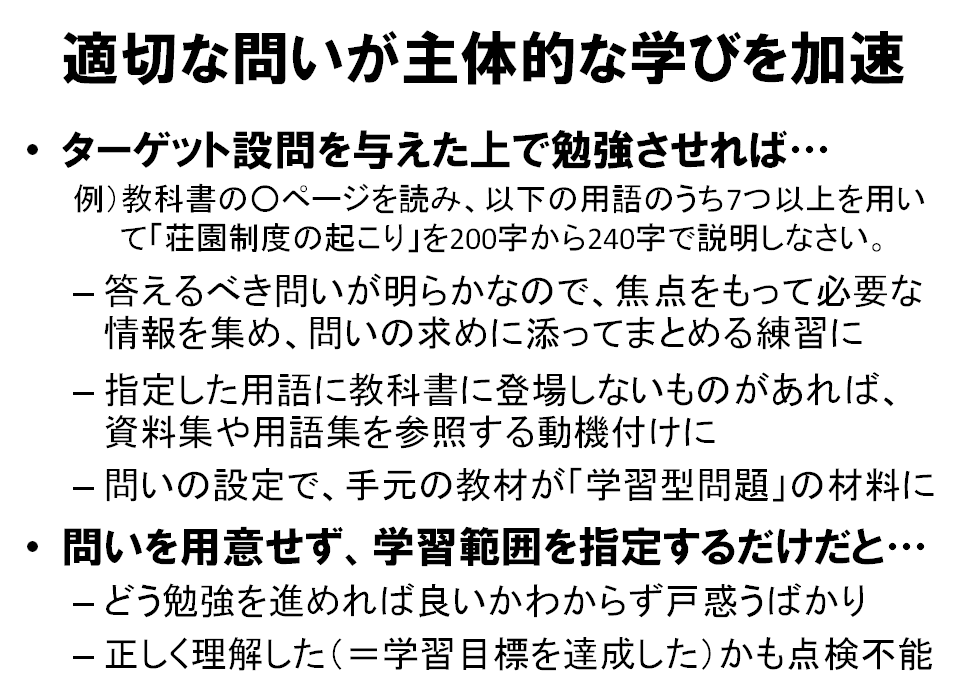

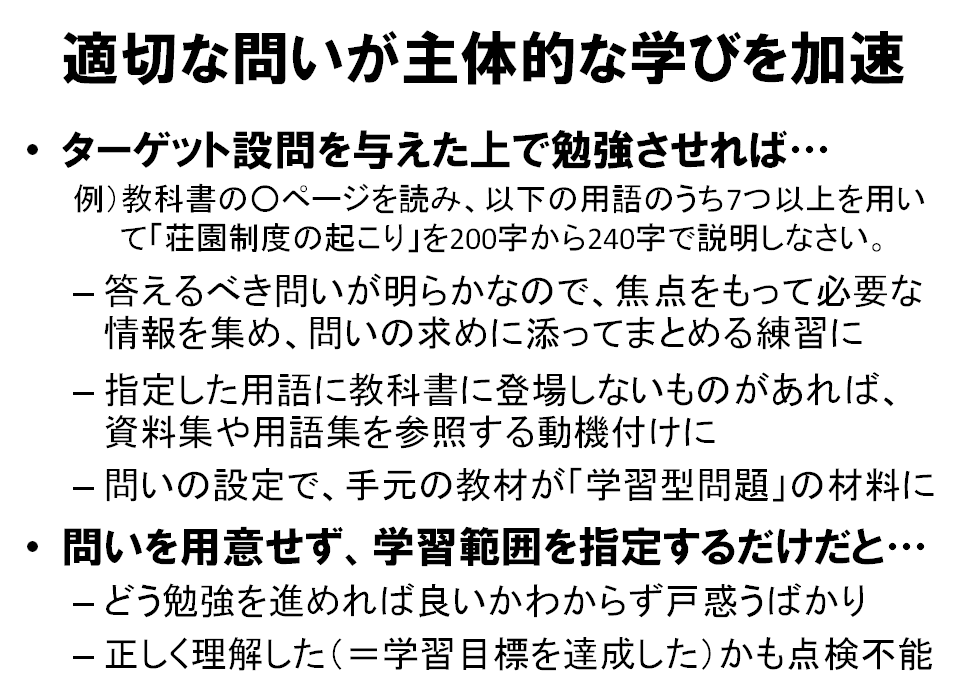

教科書の該当箇所に書かれていることをもとにじっくり考えれば解ける問題を予め与えておき、その答えを作ることをタスクとすることで、内容を捉えながらじっくり読むことを促しましょう。

挑んでみたけど解けなかったとしたら、読んで理解する力か、理解をもとに考える力が不足しているということです。それを自覚することで、生徒はその後の学びに正しい方向性を見出していくはずです。

予習を通じて作ってきた「仮の答え」を教室でシェアすれば、より良い答えに近づくための協働(対話的な学び)も促されます。

時には、予習で読んでくる範囲だけ指定し、その中に問いを立てさせるのも好適。範囲に未習事項が含まれていても、参考書もあれば、スマホだってありますから、それらを使って生徒が自分で調べさせましょう。

❏ 復習:答えを仕上げてより深く確かな学び+拡張

復習においても、授業中に理解したこと/気づいたことをもとに、予習で作った仮の答えをより良いものに仕上げることや、わかったことからもう一歩踏み込んで答えを考える問いに挑むことで、より深く、広い、そして確かな学びが実現するのではないでしょうか。

答えを仕上げる中で学びは深まることは、先生方が常に念頭に置くとともに、生徒にも繰り返し伝えていきたいところです。

授業を終えて生徒が個々に仕上げ直した答えもそのままにしてはいけません。提出させたものには目を通し、優れた着想などを含むものを選んで、教室でシェアすることで、生徒同士の相互啓発を働かせましょう。

各単元の学習内容を学んだことで、生徒の思考の及ぶ範囲が広がったところで、さらに深堀して学ぶ機会を「探究から進路へのきっかけを作るプラスαの一問」で用意してあげるのは先生方のお仕事の一つです。

教科を挙げて「学びの拡張」まで考慮したカリキュラムの設計を実現しておけば、「拡張型調べ学習」などで、教科学習指導と探究活動の接点もより密にできるはずです。

知識の拡充を目的に、副教材に取り組ませる必要もあるかもしれませんが、優先すべきは、授業で取り組んだことの成果を「深く確かな学び」に転化させることだと思います。

個々の生徒が獲得する必要がある知識の範囲は、進路希望などによっても異なるはず。限りある「家庭学習に充てられる時間」を知識の拡充を図ることだけで埋め尽くしてしまうことのないよう、「知識をどこまで拡張するかは個々のニーズに合わせて」を徹底しましょう。

■ご参考記事:

- 予復習に課すタスクで”教室の学び”を最適化

- 学習方策は課題解決を通して身につく

- どんな問いを立てるかで授業デザインは決まる

- 学びの個別最適化の問題点と教室での対応

- 新しい学力観の下での授業デザイン(まとめ)

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一