昨日の記事「教科書をコスパよく使う~適切な問いの付与」では、先生が用意した本時/単元の学びを俯瞰しうる問い(ターゲット設問)を軸に授業をデザインすることを提案しましたが、「問いを立てる」ことにも、学習者(生徒)を関わらせていきましょう。

21世紀型能力の中核をなす「思考力」の構成要素には、問題発見力も含まれますので、観察をタスクに問題を見つけ出す力を育む場(指導と評価)を用意する必要があるのは言うまでもないところでしょう。

PISAが求める読解力にも、「矛盾を見つけて対処する」という要素が含まれ、日本はこの部分でOECD平均を下回る結果でした。

繰り返すまでもなく、問いは授業(学び)をデザインするときに「軸」となるもの。それを自ら見つけ出し、具体化できる力を身につけた生徒は、学習者としての自立に大きく近づくことになるはずです。

❏ まずは、教科書を音読し、学習内容を概観させる

日々の学びの土台は教科書のはず。ただし「教科書を教える」のではなく「教科書で教える」必要があるのは言うまでもありません。

まずは、教科書の学習範囲にひと通り目を通さなければ何も始まりません。ここで有効なのは「音読」です。国語や英語といった言語系教科以外は、中学以降、あまりやらない音読ですが、一語一句に意識を向け、学習範囲を俯瞰する機能でこれに勝る方法はありません。

音読の効果を十分に発揮させるには、読み終えた後に一問一答式の問いでカバーし直すことを習慣化する必要があります。「書かれている語句をピックアップして答えられる問い」を先生が発するごとに、生徒は紙面から答えを探し、該当箇所をマークアップします。

問いを与えられることで、生徒は学習範囲(教科書の紙面)にサーチライトを向け、その記述に観察の目を向けるということです。

一連の作業は、それほど長時間を要しませんが、学習内容の最小限のところを押さえるとともに、どこに何が書かれているか認識を持たせることで、学びを進めるためのレディネスも一定以上に整えられます。

少なくとも、先生が範囲全体を説明するよりは、コスパに勝るのではないでしょうか。前時の終わりに時間を取って、次回の学びを概観させておけば、その準備(予習)にもスムーズに向かわせることができます。

教科書をきちんと読ませることの重要性は、当ブログでも繰り返し触れてきました。こうした手順を踏むことでその実行が確実になります。

❏ 授業準備として、予習範囲に「問い」を立てさせる

授業準備(予習)の課題として生徒に与えるのは、「次の授業で学ぶ範囲に、疑問を見つけて問いを作ってくること」というタスクです。次回の教室には、その成果を持ち寄らせ、対話的な学びを作ります。

疑問を見つけると言っても、ざっと読んだだけで「?」と思ったことをそのまま問いにするのでは、学びを深める起点にはならないかも。

わかる範囲(学習者としての成長につれて広がってきます)をちゃんと調べ、自分なりに不明を解消してもなお残った疑問が問いの候補です。

最初は、教科書の音読した範囲に書かれていないことはすべて「問い」にしてみることで、その答えを見つけるためにデジタル教科書の動画や持たせている参照型副教材を調べるきっかけを作るのでも十分です。

不明の所在に気づく(疑問を抱く)ことこそ、「学ぶことへの自分の理由(主体的な学びの起点)」のもっとも原初的な形の一つでしょう。

もう少し「学習者としての自立」が進んできたら、手持ちの教材に書かれていることは「自力で解消すすべき疑問」として扱い、問いはその先に(調べ尽くしてもなお残った疑問を起点に)作らせていきましょう。

読めばわかる範囲を、学習活動の経験を通して押し広げさせ、その先に問いを作らせることで思考を深めることを求めていくということです。

なお、前段の「音読と一問一答」で最小限の学び(の準備)をさせているわけであり、このフェイズの活動を、質問を引き出す~学びを深め、広げるために、同(続編)の代替とみなすこともできると思います。

❏ どんな問いを立てられたか、しっかり観察&評価

授業準備(予習)で生徒がどんな問いを立ててきたかは、しっかりと観察し、評価を行う必要があります。やらせっぱなしでは、生徒が自らの学びの進捗(問いを立てる力の向上)も、改善課題も認識できず、投じたコストに見合った成果は得られません。

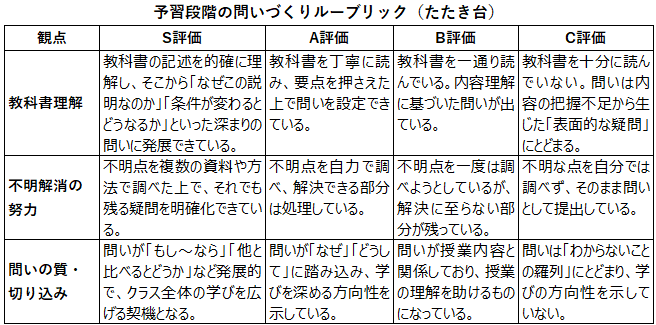

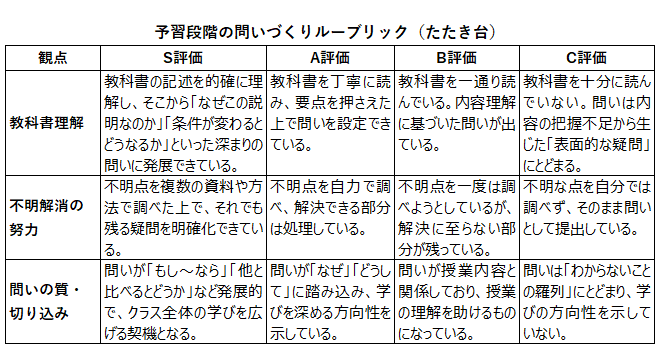

予習段階で、きちんと教科書を読み、不明を解消し、それでも残った疑問にどう切り込もうとしたかを観点にルーブリックを作り、それを予め生徒との間で共有し、日々の授業でも活用するようにしたいところ。

評価基準を示すことは、生徒に頑張りの方向を与えることであり、指導上も欠かせません。但し、提示した評価規準が「成長の蓋」にならないよう、成長に合わせた基準を用意したり、さらに上をイメージさせるS評価の設定など、ルーブリックの運用には、十分な留意が必要です。

単元が進行する中で、生徒がどんな問いを作り、それがどう変化してきたかを捉えるには、生徒が作った問いをきちんと記録(=ポートフォリオ)に残す必要があります。変化の度合いこそが成長を測る指標です。

予習課題(宿題)は、ICTを介してクラウドに提出させる運用を定着させれば、回収・管理・保存のコストも抑えられ、生徒間(クラス内、クラス間に加えて、年度を跨いで)のシェアも容易です。

❏ 持ち寄った問いに答えを作る&問いをブラッシュアップ

生徒一人ひとりが調べ/考え尽くして作った問いは、教室に持ち寄り、グループでその答えを作らせつつ、互いの問いを評価させましょう。

他者が取り組んだ成果に触れることは、彼我の違いから自分に足りないものを見つけ、成長の方向を見つけること(相互啓発)に繋がります。

持ち寄った「問い」を突き合わせ、より切り込みが深い、あるいは視野の広い問題にブラッシュアップしていくことは、物事をより深く、広く捉える練習として最善な活動の一つだと思います。

答えを作るだけなら、生成AIが身近になった今、さしたる苦労もないはず。しかし、問いを立てるという「人間に残された仕事」を全うできる力を育んでいくことは、最優先で達成を目指すべき目標の一つです。

各グループが仕上げた「ベスト・クエスチョン」は、問いとその答えをセットにして、クラスでシェアし、他のグループがそこから学べる機会を作りましょう。クラウド経由なら、クラス間・学年間でも可能です。

時間に余裕があれば、生徒間の相互評価などにも踏み込みたいところですが、現実的には、先生からの講評くらいが落としどころかと。答え作りの工程で見落としているところや、問いをさらに拡充する視点などを伝えることで、「学びの拡張」にもつなげると思います。

なお、全グループの成果(問いとその答え)を評価するのは、大変な手間が掛かりますので、フィードバックの原案作りなどにAIも上手に活用して、指導の効率化と精度の向上を図っていきましょう。

言うまでもありませんが、こうした一連の活動を経た後の「学びの仕上げ」は、生徒一人ひとりが個人ワークでしっかり取り組むことが重要です。単元学習のまとめシートなどを作らせてみても面白いかも。

本稿でご提案したのは、「生徒自身が問いを立てる」という活動をメインに組んだ授業デザインです。すべてパーツを採り入れるのは、先生方にも生徒にも負担が大きいかもしれませんが、学びの要所で少しずつ体験させていくのも好適かと存じます。

こうした授業が定例化すれば、学力の三要素の沿った評価が、少なくとも単元ごとにはできるはず。その先には、定期考査を行わず、授業ごとの成果と、そこでの評価結果で評定を出す仕組みもあり得そうです。

■関連記事:

- 教科書をコスパよく使う~適切な問いの付与

- 学びの場での「問いの活かし方」

- 生徒が立てた問いを起点に作り出す対話と学び

- 探究のプロセスを経た「問いの深化」

- 評価は「知識・技能」のみ?(次期学習指導要領)

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一