その日の授業を終えたとき/単元をひと通り学んだときに、そこまでに理解したことをもとに考え、生徒が自力で答えを導くべき問いや解決すべき課題(「ターゲット設問」と呼びます)を与えることは、学習目標を把握させたり、何のために学んでいるかを認識させたりするのに有効であるのは、以下の各記事でもお伝えしてきた通りです。

しかしながら、その日の授業、あるいは単元を通して学んだことを俯瞰しようとすると、どうしても「問い」が大きくなりがちです。

授業を終えたときに「生徒がターゲット設問に対してどんな答えを導き出したか」を観察するだけでは、学びのプロセスのどこに躓きや不明が生じているか、どこを学び直す必要があるかを捉えきれません。

その対策として、ターゲット設問を分割して作った「小さな問い」もきちんと用意し、プロセスの途中で「場面ごとの理解」を確認していく必要があります。是非とも、姉妹記事「大きな問いに挑ませるとき~問いの分割と準備の学習」と一緒にご高覧下さい。

2020/05/29 公開の記事をアップデートしました。

旧タイトル: ターゲット設問を分割~小さな問いで場面ごとの理解確認

❏ ターゲットを目指して進める学びのステップごとに

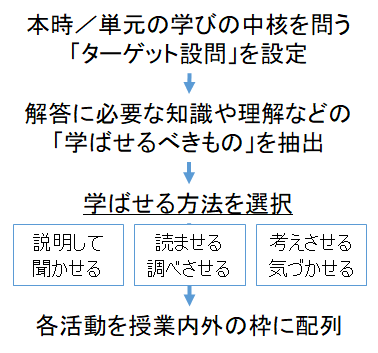

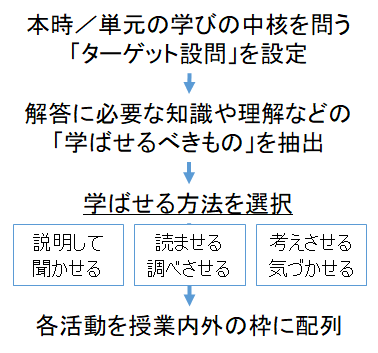

ターゲット設問を設定すると、その答えを導くのに必要な要素(知識や理解、持つべき着眼点や思考様式など)は自ずと特定できます。それらをどのような学習活動(調べる、話し合う、聞く/教わるなど)で獲得させるかを考えていくのが「授業デザイン」(下図参照)です。

昭和の時代までは、知識や理解を効率よく伝達することが優先課題だったので、先生があらかじめ整理しておいたことをチョーク&トークで伝えるだけで十分だったかもしれませんが、現代では通用しません。

読ませる/調べさせる、考えさせる、話し合わせるといった学習活動をきちんと経験させ、その中で様々な能力・資質(言語、数量、情報の各スキルからなる基礎力や、学力の中核をなす思考力など)を獲得させる必要があるのは言うまでもありません。

様々な活動の組み合わせで、学習が進んでいく以上、各活動(=学びのプロセスにおける各フェイズ)で目指したものがきちんと達成されたかを確かめないと、不足の所在を見逃し、その補完が図れなくなります。

❏ フェイズごとの確認の積み重ねが目標達成を担保

如上の発想と手順でデザインされた授業なら、配列された学習活動の一つひとつについて「そのフェイズの体験で何を学ばせ、どんなことに気づかせたいのか」が明確に意図されているはずです。

それらの一つひとつがきちんと達成されているかを確かめること(=場面ごとの理解確認)を着実に行えば、授業全体(単元学習全体)の目標達成はより確かなものになっていくはずです。

万が一、各フェイズの狙いが十分に達成しているにもかかわらず、全体目標が未達という事態が起きたとしたら、それは「学ばせるべきことの抽出」(上図における2行目)でしくじった結果だと思います。

・教科書や資料を読んで知識・理解を形成するフェイズ

例えば、生徒に教科書や資料を読ませ、自ら必要な情報を集めて知識に編む(=調べる)ことを求めた部分については、次の活動(話し合うなど)に進む前に「どこまで理解形成ができたか」を捉えましょう。

個人ワーク(調べる)の成果が不十分でも、そのまま話し合いに進んだら、対話の中での気づきで不足が補われるため、その先に進む上では問題はありませんが、「読めていない、知に編めていない」という問題を見過ごすことになり、次の学びでも同じ障害を抱えます。

読んだり調べたりしたことを、ワークシートやノートに言語化させておけば、後になってからでもそれらを観察することで、そのフェイズでの成果やそこに至る取り組みを評価することができます。

その際、言語化に明確な方向性を与えるのが「該当箇所にスポットを当てた小さな問い」です。例えば、「明治政府が推進した殖産興業とは何か」がターゲット設問なら、「どんな政策が取られたか」「その時代の国際情勢はどうだったか」といった問いが考えられそうです。

言語化をデジタルで求めれば、評価やフィードバックにAIを活用することもできるため、労力削減と指導の質的向上も期待できそうです。

・対話を通して気づきや発想をシェアするフェイズ

生徒同士の話し合い(ペアやグループでの活動)の後も、個々の生徒のうちに何が形成されたか、何を経験したか(進捗と改善課題)を捉える機会はしっかり持つ必要があります。

話し合いを通してなんとなくわかった気になったところで学びを止めては、確かな学びにも、能力・資質の獲得にも不安が残ります。

別稿「対話の前後に取り組ませる個人ワーク」でも書きましたが、話し合いを通して得たものを携え、その場で向き合っていた問いへの答えを仕上げていくことで、生徒は理解や思考の不足を補いつつ、次の機会に向けた課題形成ができるようになっていきます。

ここでは「明治政府はどんな『価値』や『ねらい』を優先していたと読み取れるか?」といった問いを投げ掛けて、政策を単なる列挙で終わらせず、その背後にある判断や価値観(富国強兵、欧化政策、国際的信用など)に注目させてみるのはいかがでしょうか?

生徒同士の読み取りの差が出やすく、対話の中で気づきを広げやすい部分に焦点を当てるのが、このフェイズでの「問い」を作るコツです。

上記の外に、「現代の政策と比べたとき、当時の殖産興業の進め方にはどんな特徴や違いがあると思う?」「同じ状況にあったとして、自分が当時のリーダーならどう考えただろう?」なども面白そうです。

問いへの答えを求め、気づきと思考を言語化させることで、生徒の頭の中をしっかり覗き込む必要があるのは前のフェイズと同じですが、対話の場面ですので、その場での言動もしっかり観察しましょう。

なお、話し合いを経て気づきが膨らんでいる場面ですので、じっくりと頭の整理をする時間も必要でしょう。無理にその場で「問いに応える時間」を作るより、次回までの宿題とするのも好適です。家庭学習にも具体的なタスクが生まれ、生徒はそれぞれに工夫してくれます。

小さな問いでフェイズごとの理解を確かめるのは、その後の指導の最適化を図る上でも不可欠ですが、学びを進める生徒自身も、自分の現在地を確かめる機会を持てます。どんな問いを、どの場面で、どう使うかは授業者としての腕(センス?)が問われるところだと思います。

わかっているだろうと当て込んで途中での理解確認を怠っては、学びを仕上げる段階(=ターゲット設問への答えを仕上げようとする場面)を迎えて、部品や道具が揃っていないという事態になりかねません。課題解決の場を整えたら、挑ませる前に理解の確認を徹底しましょう。

なお、学びを進める中での要所要所で発する問いも、恣意的に選んだり作ったりしては、授業全体のストーリー性を損ねる結果になります。

追加の問いは、「正解ありき」でそこに誘導するタイプでは深い学びにはなり得ません。別稿にも書いた通り、「問い」は学習者の目に見えている(=観察できる)ことを起点に起こすことを徹底しましょう。

■関連記事:

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一