アイデアを出させる前に、まずはきっちり調べ学習

学校の中に新しい教育活動が採り込まれるにつれて、生徒にアイデアを出させる機会が増えてきました。日々の教科学習指導の中でもPBL型の授業デザインなら、解の導き方や物事を確かめる手順などを生徒自身の発想に委ねることもあれば、探究学習のテーマを考えさせたり、新しいビジネスの発案に挑ませたりすることもあります。そんなときに、何の土台も準備もなく「さあ、アイデアを出そう」と旗だけ振っても上手くは行きません。…

問いを立てる力~より良い社会を作るために

当ブログでしばしば取り上げてきた「問いを立てる力」は、単なる学習技術ではなく、「より良く生きる」ために欠かせないスキルです。身の回りの「当たり前」の中に問題を見出し、その解決策を考え、実現することによって、社会とそこでの暮らしはより良くなります。当たり前のことですが、問題を見つけられないことには、解決への道筋をつけるところには到達せず、いつまでも同じ問題を抱えます。総合的な探究の時間で生徒に取り組…

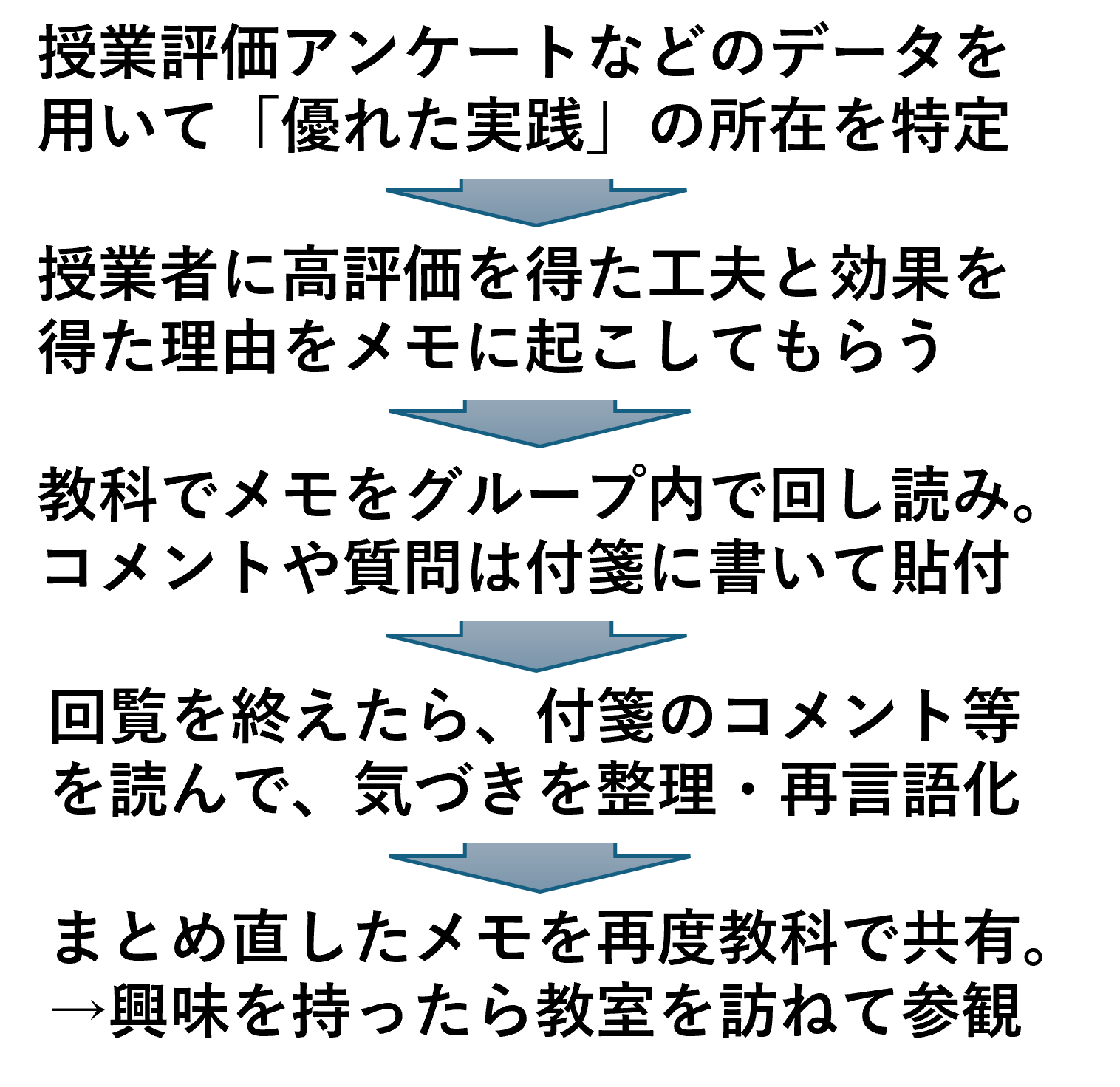

優良実践の共有をシンプルなグループワークで

考えるための道具(体系的知識)を揃えさせるときの手順

思考のための道具は知識です。どの単元を学ぶときでもある程度まで体系的な知識を整えさせないと、その先に取り組むべき思考・判断・表現といった活動には進めませんが、体系的な知識を形成しようと先走り、導入フェイズから長々と説明を聞かせては生徒は退屈するばかりです。その日の授業で学ぶことに「興味」や「理解する必要性」を感じ取る前にあれやこれやと説明を聞くのを苦痛と感じる生徒もいるでしょうし、抽象概念を消化す…

ボールを投げるのはミットを構えさせてから

相手にボールを投げようとするときには、相手がミットを構えているかを確認するもの。少なくともこちらを見ているかどうか確かめているはずですが、普段の指導の中で同じことが徹底できているでしょうか。大事なことを伝える前に、前振りもせず、問題意識や関心を刺激しておかなかったら、伝えたことは生徒の意識をすり抜けてしまい、受け取ってもらえません。あたかも、投げられたことにすら気づいてもらえなかったボールが、グラ…

学力差、苦手意識への対応

1 苦手意識を抑えて、伸びている実感を持たせる 1.1 苦手意識を抑えて、伸びている実感を持たせる(まとめ)1.2 学力向上感、得意・苦手に成績が及ぼす影響は?1.3 難易度からの得意/苦手の意識が受ける影響 ★ cf. 難易度をどう考え、どのように調整するか1.4 不要な苦手意識を抱かせない(前編)、(後編)1.6 科目への意識姿勢~得意と答える生徒を増やす ★ Updated!1.7 相対順位…

学習者としての成長を促す"活動評価"と"振り返り"

生徒は各教科を学ぶ中で、教科固有の知識や理解を蓄えているだけではありません。学びへの姿勢や物事の学び方、課題を解決するための思考手順、協働場面でのふるまい方など、様々なものを身につけています。どんな能力や資質、姿勢を獲得させたいのか(ゴール)を明確にし、生徒一人ひとりが今、成長過程のどこにいるのか(現在位置)を掴まないことには、両者を結ぶプロセスである「指導」も計画できません。生徒自身もまた、段階…

学ぶ理由/自立した学習者

1 学び続けられる生徒を育てる 1.1 自ら学び続けられる生徒を育てる ・学習方策の獲得はどこまで進んでいるか ・目的意識をもって学びに取り組んでいるか ・生徒の興味・関心をどこまで育めたか1.2 全教科でコミットすべき能力・資質の涵養 ★ ・教科固有の知識・技能を学ぶ中で1.3 認知の網の広げ方~5教科7科目をきちんと学ばせる ★ ・5教科7科目に挑ませることの意味1.4 学びに向かう力/主体的…

知識の活用、学びの仕上げ

1 課題解決を軸にした授業デザイン 1.1 教室でしかできない学びを充実~問いを軸に授業を設計 ★1.2 考えるための道具(体系的知識)を揃えさせるときの手順1.3 課題解決を伴わない知識獲得は…[検証編/考察編] ・習ったことを使ってみる機会1.4 課題解決の場を整えたら、挑ませる前に理解の確認 ★1.5 確認した結果に基づいてきちんと学びを仕上げさせる ★1.6 単元ごとに設定するターゲット設…

振り返りはプロセスを分解して~失敗から正しく学ぶ

何かの問題を解いたとき、あるいは何かのタスクに挑んだときに、できた/できなかったという結果にだけ注目しているのでは、どこに間違いがあって成功しなかったか、原因への認識はあいまいになります。失敗の原因を見誤らず、同じ轍を踏まないためには、結果に至るプロセスをステップに分解した上で、振り返りを行うことが肝要です。成功も失敗も、振り返ってこそ、その先に生きる「智恵」になります。進捗と改善課題を捉えた学び…

評価基準は使いながらブラッシュアップ

必要な事柄を不足なく記述したシラバスであれば、学習者に熟読させることで、学びを通して目指すものを理解させ、意欲的に学ぶ姿勢を引き出す効果があります。cf. シラバスを熟読・活用させることの効果活動評価のための観点別評価基準、記述問題の採点ルーブリックなども同様であり、そこに書かれていること(規準)を、導入時や学びが少し進んだところで、生徒にしっかり読み込ませれば、目指すべき到達状態を正しく捉えた「…

探究の各フェイズで行う「事前指導」と「目線合わせ」

― 空回りを防ぎ、確かな学びに導くために ― 探究活動の指導を行っているとき、意図するところ(各フェイズの活動への取り組み方、そこでの成果が満たすべき要件など)が生徒に上手く伝わらず、狙った方向の取り組みにならないことが少なくありません。取り組んでいる生徒の側でも、戸惑いながらも努力しているつもりなのに、しっくりくるものにならず、挙句の果てに、だいぶ進んだところでダメ出しを喰らっては、やる気も削が…

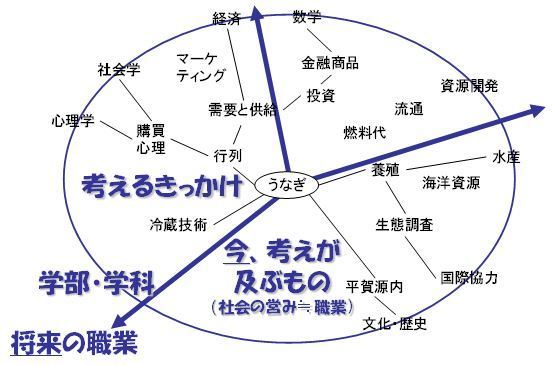

探究から進路へのきっかけを作るプラスαの一問

教科学習指導において、各単元の内容を理解することは、「ゴール」というよりむしろ「中間地点」と捉えるべきものと考えます。単なる理解に止まらず、獲得した知識や技能が活きて働くことは必達目標ですが、さらにその先もあるはず。そこに導くのも先生方のお仕事です。理解したことの中に新たな疑問を見つけて掘り下げていけば、知の地平が広がり、解決すべき自分事としての課題を見つけることもあると思いますが、外からの働き掛…

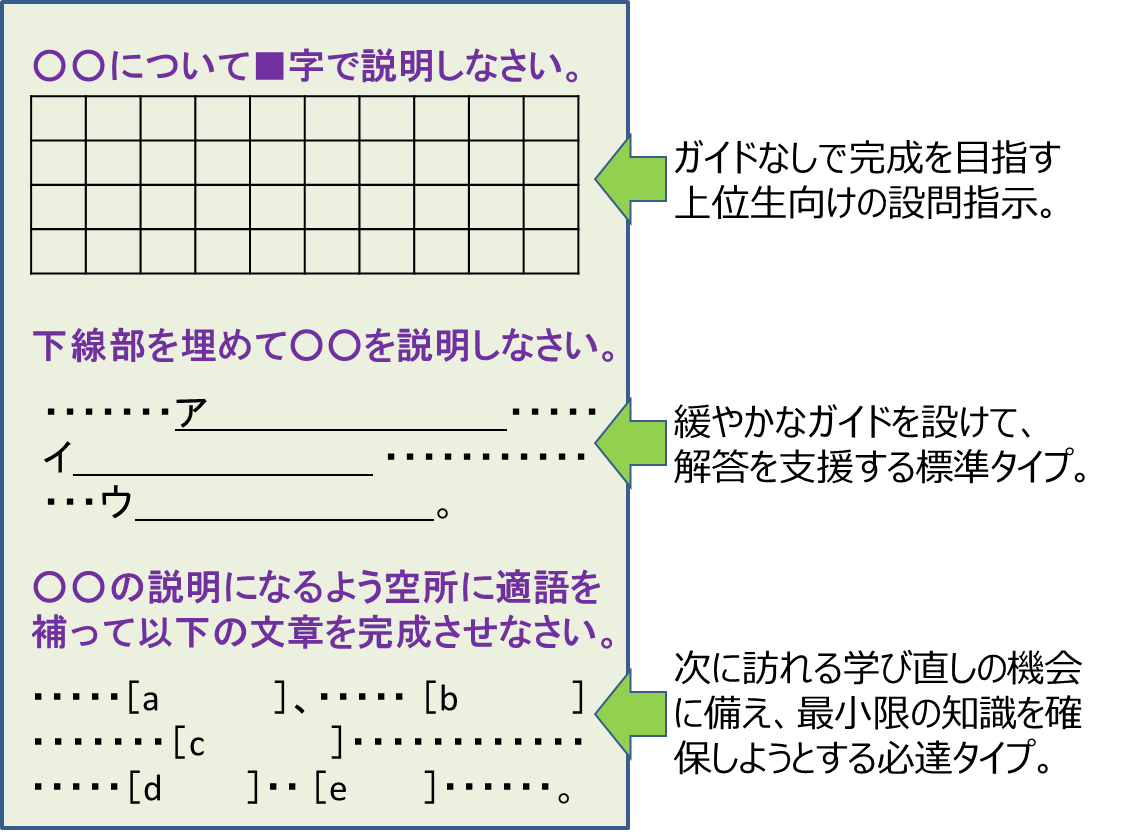

ひとつの課題から複線的なハードルを作る

夏休みを迎える前に(まとめページ)

早いもので新年度を迎えて約3か月。夏休みも間もなくですが、年度の当初から取り組んできたことがどれだけ成果を上げているかを点検し、秋からの指導に見通しを立て直して、準備を進める重要な時期です。教科担当者として、ホームルーム担任として、あるいは分掌の立場で、それぞれに振り返るべき点があろうかと思います。また、管理職の視点からも学校全体の動きを俯瞰し直してみる必要があるはずです。また、授業改善を確実に進…

4月の授業開きを思い出して~夏を迎える準備

学期が終わりに近づいたこのタイミングで確認しておくべきことの一つは「新学期に生徒に伝えたメッセージを生徒がどこまで消化し、自分のものとして習慣化できているか」です。別稿の「やりきらずに放置してきたことを仕上げさせる」と共に、この時期の指導の主眼でしょう。新学期が始まるとき、教科担当者として、あるいはホームルーム担任として、生徒に様々な期待(獲得して欲しい能力や資質、深く考えてもらいたいこと、習慣に…

やりきらずに放置してきたことを仕上げさせる

夏休みを迎える生徒に、今のうちに投げかけて考えさせておきたいことの一つは「1学期中にやり残してきたことはないか」です。夏休みは、やり残しに向き合い、きちんと仕上げ直す、かけがえのない機会です。英語の語彙増強(単熟語の暗記)といった単純なタスクも、先生が小テストまで行いペースを作ってくれたのに、十分に取り組めていなかったり、自分で立てた受験勉強の計画にも遅延が膨らんでいたりと、生徒一人ひとりに様々な…

高校生のタスク管理&スケジューリング

生徒にもやるべきことが山ほどあります。日々の勉強に加え、部活動や生徒会活動、家事や家業にアルバイトなど、タスクの多様さは社会人を上回るかもしれません。時間を効率的に使い、手持ちの時間の中にやるべきことをきちんと配列できるようになってもらいたいところです。多彩なタスクの中で、生徒が自分を成長させ、未来を拓く力を身につけていくのに必要なことを後回しにさせないよう、しっかりとタスク管理とスケジューリング…

生徒が持つ知識/イメージを把握してから学びをスタート

新しいことを学ばせるときは、「これから学ぶこと」について、生徒がこれまでの(教室に限らず生活のすべてを含む)学習を通し、何をどこまで知り、どう捉えているかを把握しておくことはとても大切です。生徒が既に知っていること/イメージできていることと、授業を経て形成を図る「十分で正しい理解」との差分を埋めることが、本時の指導で達成すべきことである以上、学びのスタートで生徒がどこにいるのかを把握することは、指…