授業改善には授業デザインを先行させる

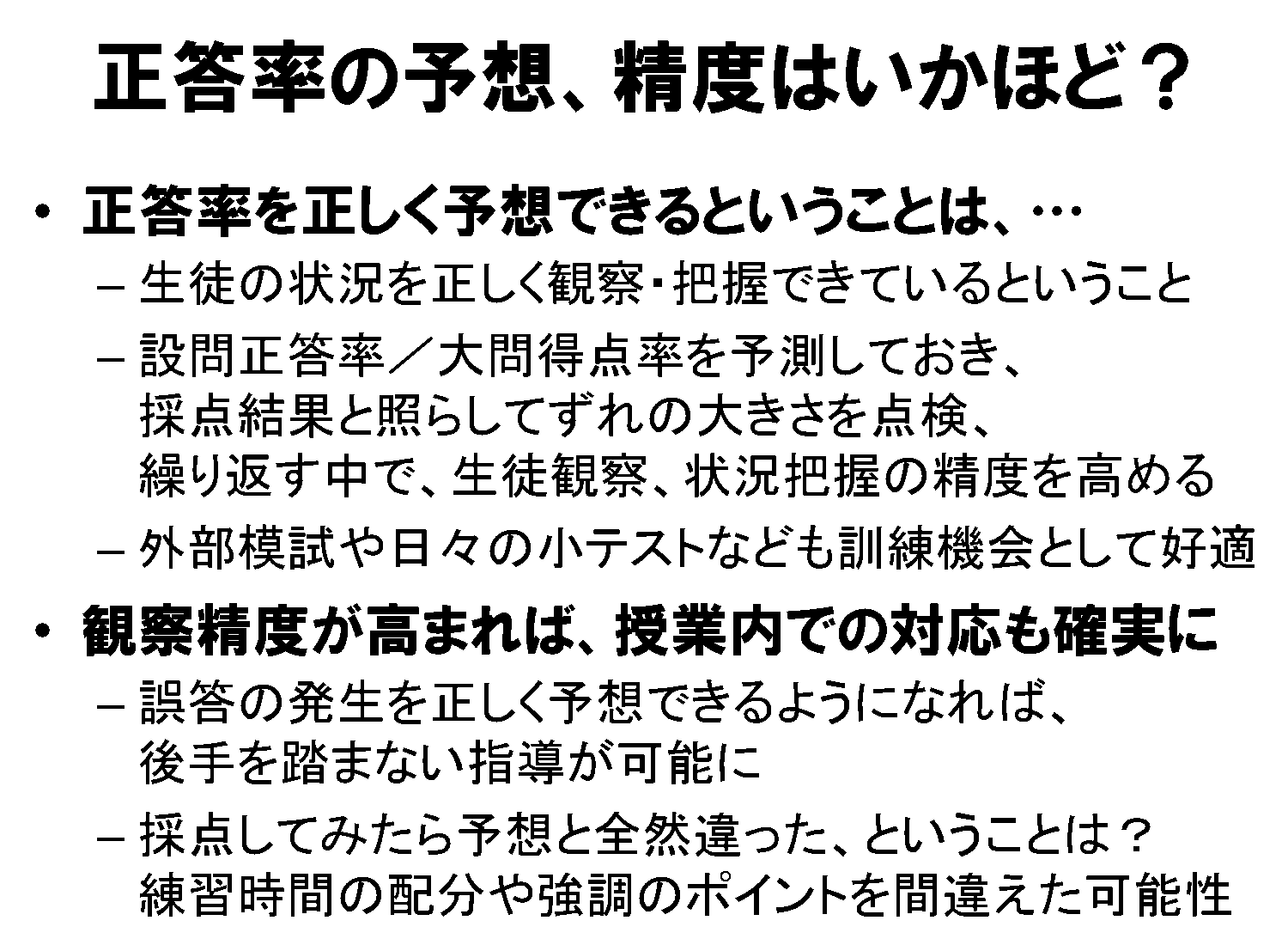

正答率の予測ができれば授業設計も最適化

授業内に行う小テスト

小テストは、前回までの授業で学んだことや自学用に持たせている副教材の内容など、覚えさせる/確かめる内容とそのソースは様々ですが、実施のタイミングは「授業の冒頭」というのが一般的だと思います。始業の礼から間髪入れずに小テストを始めることが習慣として確立している授業では、休み時間からの切り替えもスムーズで、授業時間を無駄なく使うことにも大きく貢献しているように見えます。これに対し、今回ご提案するのは、…

対話により思考の拡張を図り、観察の窓を開く

授業内に生徒が活動する場を作る目的は、解くべき課題を与えて発動させた思考を「対話を通じた知識や発想の交換」で拡張させることに加えて、生徒の頭の中で何が起きているかを把握するための「観察の窓」を開くことにあります。沈思黙考という言葉もありますが、一人の頭の中だけで考え得ることには限界があります。それ超えていくためには対話を通じた思考の拡張が欠かせません。また、生徒一人ひとりの思考を言語化させてみない…

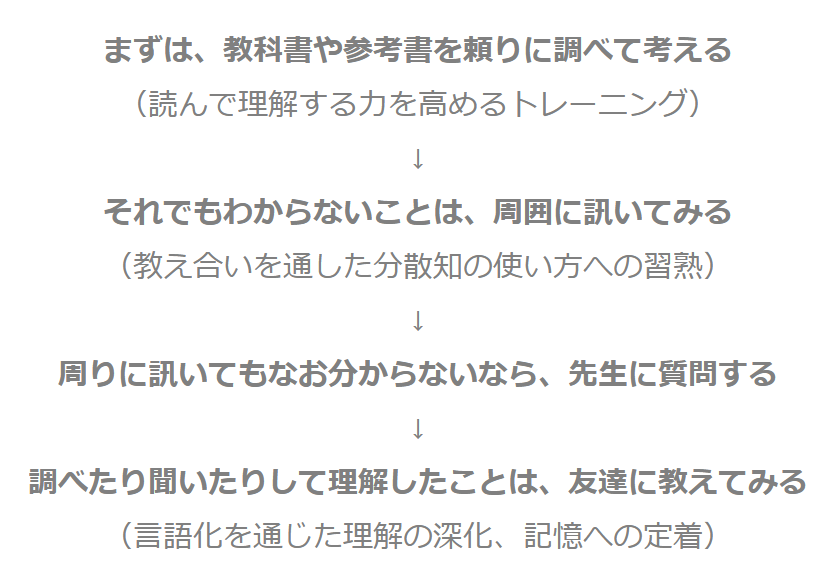

自力で学ぶ力を育むのに重要な、最初に選ぶ”対話の相手”

活動させるのは観察のため~「観察の窓」を開く

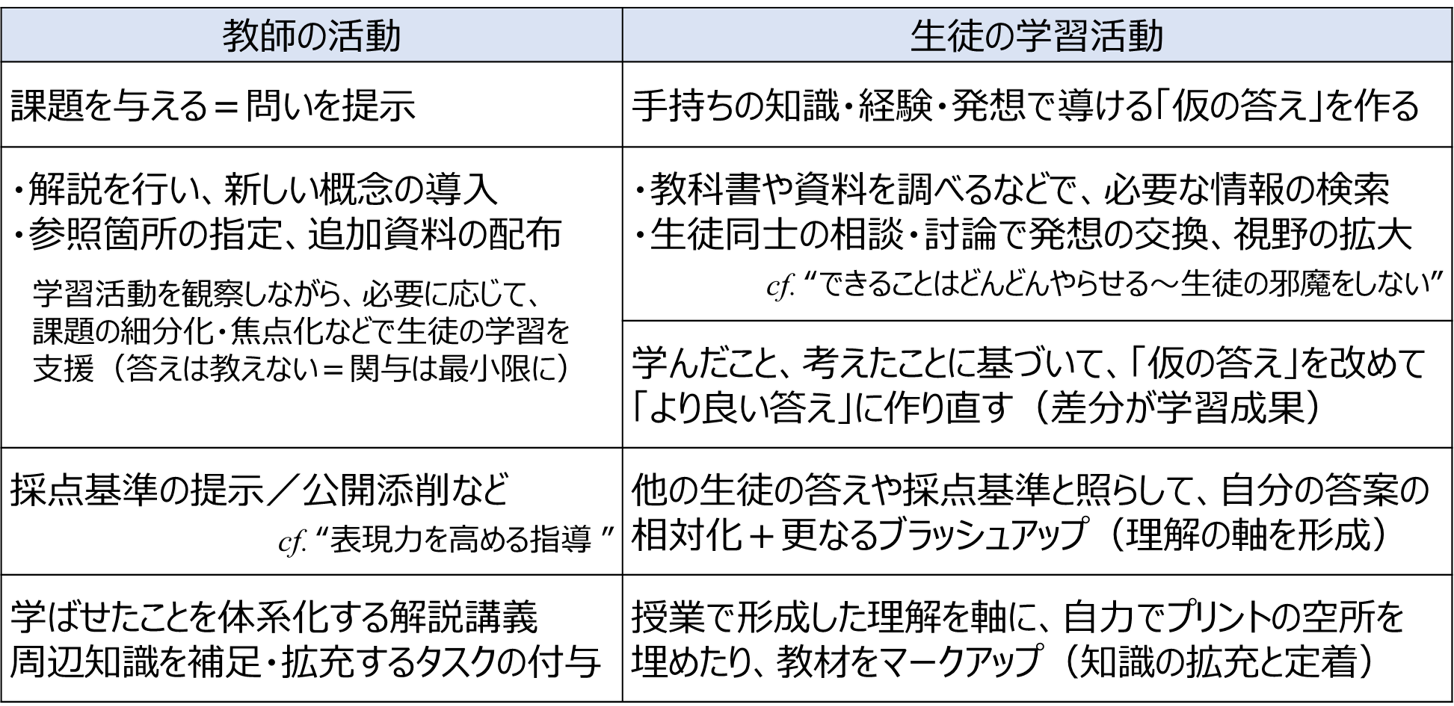

授業の中で生徒は様々な活動に取り組みますが、それらを通して生徒は以下をはじめとする様々な「学びの目的」を達していきます。 自ら考えて行動する中での体験を、知識や理解に再構成していくこと 理解や思考の結果を言語化する中で学びをより確かなものにすること 対話(気づきの交換)で思考を拡充し、判断に必要な視野を得ること 一方、教える側/学ばせる側である先生方にとっても、生徒が活動する場を整えることでしか、…

デジタル・トランスフォーメーションと教室での学び

コロナ禍で、教育ICTの活用が一気に進みました。新たに開発・導入された技術やサービスが「新しい学力観に沿った学ばせ方」の実現に役立つところでは積極的に活用したいところです。デジタル・ツールを活用することで指導法にも可能性が広がりますし、新しい道具は、思考法や行動様式も変えるため、従来の方法に拘っていては新しい時代が求める能力やスキルを育て損ねる可能性もあります。しかしながら、「新しい技術やサービス…

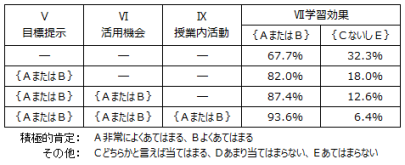

目標理解と活用機会を整える授業デザイン

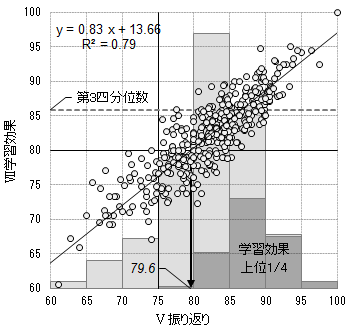

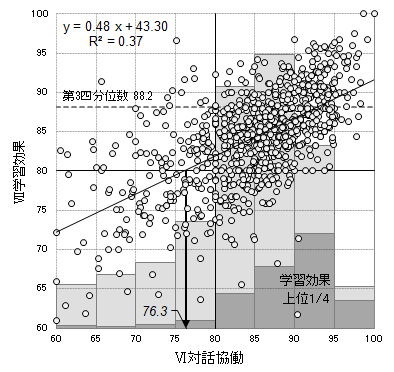

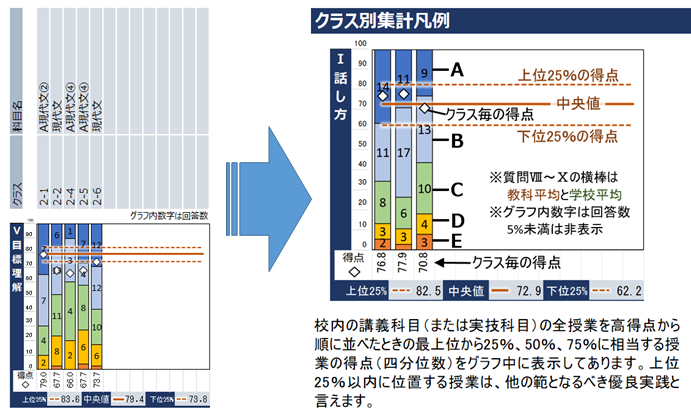

遠隔授業のデータから考える対面の良さを生かすポイント

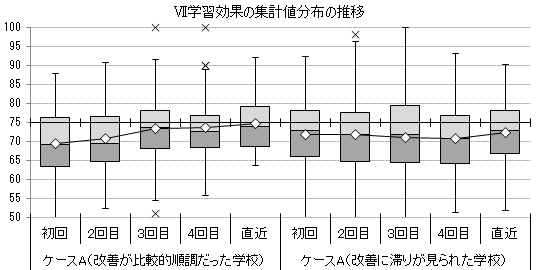

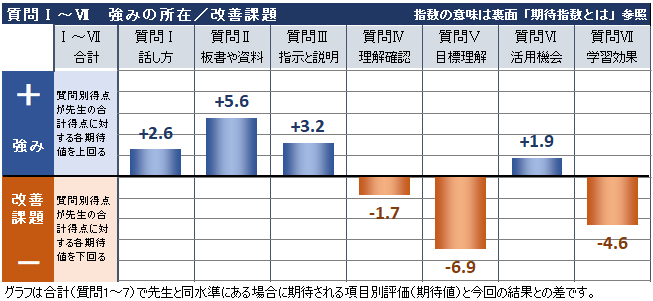

今年も幾つかの大学での本年度前期の授業評価アンケートのデータを分析する機会に恵まれました。今年はコロナ禍で対面授業ができず、前期を通してずっと遠隔授業が行われていたこともあり、項目間の相関など集計結果には例年と違ったものが方々に見て取れます。 対面授業が行われていた過年度と比べ、遠隔授業では以下のような変化が生じており、どうやら特定の大学だけの現象ではなさそうです。 教員の理解確認と学生の到達目標…

実技実習の授業に「振り返り」がもたらす効果

"アクティブ・ラーニング"で学習時間が減る?

所謂「アクティブラーニング的な要素を取り入れた授業」が広く行われるようになった学校で、生徒の平均学習時間が減っているというデータがありました。興味がわいて調査してみたところ、ひとつの学校の特異な事例ではありませんでした。自己評価や学習時間調査の方法は各校それぞれであり、また精度も良くない訊き方をしていることもあり、集計結果を鵜呑みにすることはできませんが、生徒が学びに主体的に関わろうとさせる中、実…

協働学習を"集団としての調和"で終わらせない

授業の中で思考力を鍛える

新しい学力観の下で、思考力を鍛えることの必要性への認識はますます高まってきています。なかなかすっきりした定義が難しい「思考力」ですが、「分析的な思考力」と「統合的な思考力」に大きく分けて考えるようにするとストンと落ちることが多いように思います。 分析的な思考力 与えられた問題を分析的に理解する力 統合的な思考力 複数の情報を統合して新しい考えに編む力 テクストを読んで理解したうえで、その中に問いを…

出題内容から窺う、大学の教育姿勢

先日、拙稿「出題研究を通して”問い方”を学ぶ」を更新し、新しい学力観に沿った問い方を学ぶのに好適な教材を高大接続改革以降の大学入試問題から探しましょうとのご提案をいたしましたが、出題研究を通して各大学の教育姿勢を窺い知ることも同時にできるはずです。自教科の出題だけを見ても、大学全体での出題姿勢(アドミッション・ポリシー)やその背後にある教育観、教育姿勢までは掴み切れません。…

6ヵ年のストーリーを描く、教育活動の配列

お任せコースのみでやっているような料理屋さんもあれば、メニューが壁一面に「これでもか」と貼り出されている居酒屋さんもあります。後者タイプのお店では、何度も足を運んでその店のメニューを熟知すれば、その日の気分で大いに楽しめますが、そうなるまでは何を頼むかの判断も容易ではないのが悩ましいところ。ときには、並んだ品書きには久しく注文を受けていないものも混じっています。おかしな喩えから入りましたが、学校の…

カラムを分けた板書で押さえる共通点と相違点

ものごとを理解するときは、それを単独で扱うよりも、生徒がある程度まで理解している何か対照となるものを引き合いに出し、互いの共通点と相違点を整理しながら学んだ方が、本質的なところ(意義や抱える課題など)を押さえやすくなることが多々あります。 ある時代・地域の政治制度を扱うときに現代日本のそれと照らし合わせたり、バイオームを学ぶ中、サバンナを既習のステップと比べたりするイメージです。共通項を押さえつつ…

"丁寧に教える"ことを取り違えていないか

先日、ある先生とのお話の中で、こんなご意見に触れました。───丁寧に教えてあげれば生徒は理解できるので、自分がその科目をできると誤解してしまう。進路を選んだ後になってからその科目に適性がないことに気付いたのでは、本来なら入れたはずの大学にも進めなくなる。丁寧に教えることが必ずしもよいこととは限らず、適性のなさに早めに気づかせ、ほかの進路を考えさせることも大切だ。───確かに適性のないところにしがみ…