自教科以外の授業も参考に「学ばせ方」を見直してみる

大きな成果が出た時にこそ~実践の共有と継承

進学実績にしろ、模擬試験や外部検定の成績にしろ、あるいは授業評価や学校評価のアンケートにしろ、成果が出たときの行動こそが重要だと思います。結果を受けた振り返りというと、どうしても課題/反省点の洗い出しに意識が向きがちですが、成果をあげた好適な取り組みにも、しっかりとスポットライトを当てましょう。失敗に原因があるのと同様に、成功にもそれをもたらした要因があります。それをきちんと分析的に捉え、共有と継…

進級後の指導を見据えて(円滑な学びの接続)~まとめ

前年度の指導に起因する学習指導上の課題

あるクラスを担当していて、学習指導がうまく行かない場合、その遠因が前年度までに生徒たちが受けていた授業に存在する場合があります。既習事項の習熟が不十分では学び直しに時間がかかり本時の学びが十分に深められないこともありますが、ことはそれだけではありません。生徒は授業を担当する先生の教え方にあわせて学びのスタイルを作りますが、新年度からご担当される先生が変わって学ばせ方が違ったものになれば、当然ながら…

学習内容の高度化、学びの変化に備えさせる

助言や指示は、生徒自身がじっくり振り返ってから

生徒に課題を与えて取り組ませ、上手くいかなかった場合に、的確な助言・アドバイスを行って、次のチャレンジで上手くいくように導くのは指導者の役割でしょうが、生徒が自ら「何をどうすべきか」を考え尽くす前に指導者が「先回り」してしまうと小さからぬ弊害が生じます。新課程の土台にある「21世紀型能力」では、その中核である「思考力」の構成要素のひとつに「メタ認知・適応的学習力」があります。メタ認知・適応的学習力…

負荷を高める/抑えるための様々なアプローチ

知識の拡充 vs 情報整理手法の獲得 #INDEX

科学の進歩や社会の変化で、現在の知識は絶え間なく更新されていきます。与えられた知識を覚えるだけでは、知識のアップデートもできず、時代遅れの知識と発想で正しい選択ができなくなります。教室の学びを通して身につけるべきは、単元固有の知識・理解だけでなく、「情報を整理して理解する/情報を集めて知に編む方法」です。うっかりすると、知識付与の効率を高めるばかりに、生徒が自ら行うべきことを、教える側が肩代わりし…

知識の拡充 vs 情報整理手法の獲得(その4)

前稿では、問い掛けを重ねつつ黒板上で情報を構造化していくことで生徒に「情報整理のプロセス」を学ばせることをご提案いたしました。これにより、知識の断片化や丸暗記に偏る学びといったリスクも、かなりのところまで解消できるはずです。しかしながら、蛍光ペンやサブノート式プリントを使うことになった、根っこの問題がまだ解決されずに残ります。言うまでもなく、学習内容の多さに比して授業時間が足りないという問題です。…

プロセスに焦点を当てた問い

教室で発している問いのうち、「結果」を尋ねるものと、「過程(=プロセス)」を訊ねるものの割合はどのくらいでしょうか。新しい学力観の下では「答えを出すにはどのようにすればよいか、どう確かめるか」と解決へのアプローチそのものを尋ねる問いも増えて然るべきです。正解が何であるかを訊ねるときはもちろんですが、「~が~になるのはどうしてか」という理由を聞くときも、実は、思考の「結果」を引き出しているだけです。…

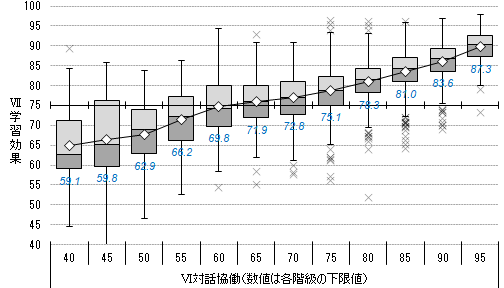

対話によって学びはどこまで深まったか

中高一貫校での中高/前後期接続

"正解を言って欲しい"と言う生徒

生徒や学生にアンケートで授業への感想を尋ねてみると「正解をちゃんと言ってもらいたい」という声がちらほらと混じります。先生は意図をもって敢えて正解を示していないのが傍からも明らかな場合にもです。ここから垣間見える問題は、「答えは与えられるものではなく、自分で作るもの」という発想をしっかり持っている生徒・学生ばかりではないということではないでしょうか。 2018/04/11 公開の記事を再アップデート…

生徒の答案をシェアして作る学び(相互啓発)

様々な答えやアプローチが予想される問題を扱うとき、生徒一人ひとりに個人ワークで取り組ませるだけでは、発想も広がらず、多様な考え方を踏まえた上での答えに辿り着くのは容易ではありません。生徒同士が互いの気づきを交換して、視野と発想を拡充する場として、協働や討論などの活動を授業に組み込むことが不可欠です。当然ながら、グループでの話し合いが盛り上がり、何となく答えらしきものが見えてきても、そこで学びを止め…

解くべき課題で「何のために学んでいるか」を伝える

単元内容が明示され、何を学び、何を身につけるべきかが示されたとしても、その前段階として、「何のために学ぶのか」という問いに生徒が答えを見いだせないことには、「学ぶことへの自分の理由」は生まれてこないのではないでしょうか。自分の理由がなければ、所詮は他人事。身を入れて学ぶ気にならなかったとしても、生徒を責めるわけには行かないような気がします。何のために学ぶのかという如上の問いには、「学ぶことがどのよ…

授業を終えてからの学びの「仕上げ」と「拡張」

授業は50分という限られた時間の中で行われるものですから、その中でできることには自ずと限りがあります。授業内での学びで得た知識や気づきを携えて課題にじっくり取り組み、学びを深く確かなものにすることや、教室での学びの中で刺激された興味や関心に沿って学びを拡張していくことで、学びの総量(深さ✕広さ✕密度)を大きくしたいものです。 2020/01/27 公開の記事をアップデートしました。 ❏ 教室での気…

.png)

.png)

-3.png)

.png)