月: 2021年1月

優良実践の共有~授業評価の結果を活かして(その1)

授業改善には授業デザインを先行させる

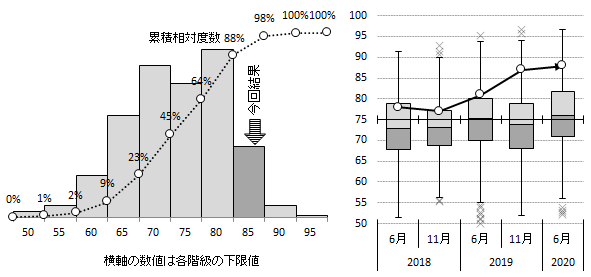

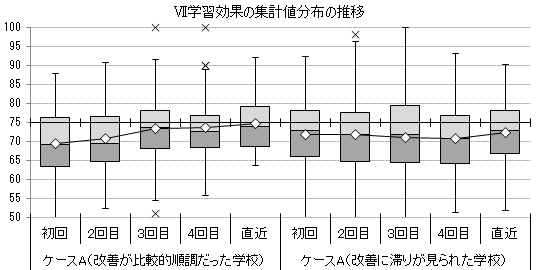

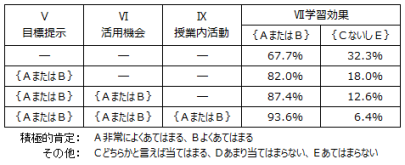

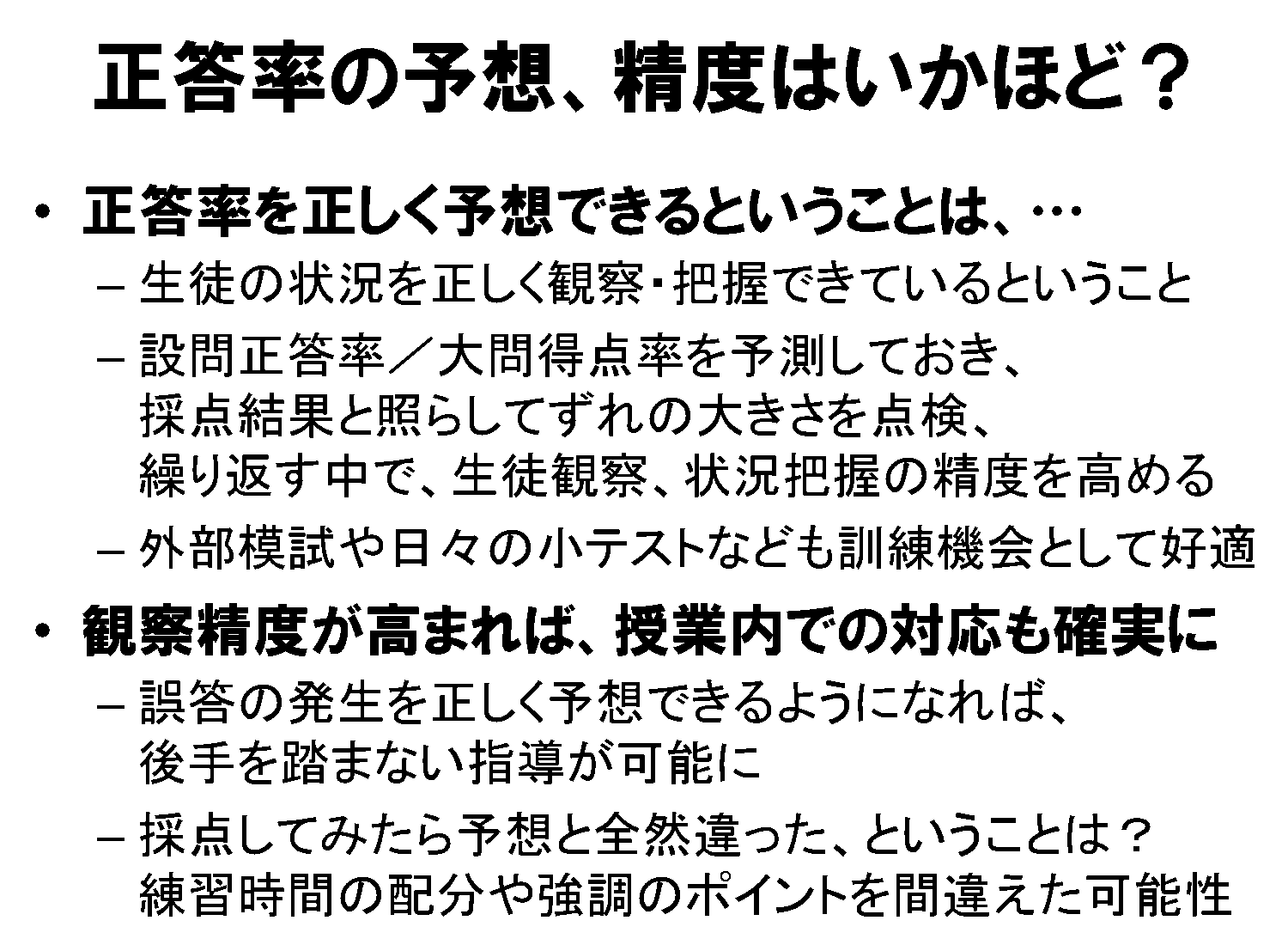

正答率の予測ができれば授業設計も最適化

授業内に行う小テスト

小テストは、前回までの授業で学んだことや自学用に持たせている副教材の内容など、覚えさせる/確かめる内容とそのソースは様々ですが、実施のタイミングは「授業の冒頭」というのが一般的だと思います。始業の礼から間髪入れずに小テストを始めることが習慣として確立している授業では、休み時間からの切り替えもスムーズで、授業時間を無駄なく使うことにも大きく貢献しているように見えます。これに対し、今回ご提案するのは、…

対話により思考の拡張を図り、観察の窓を開く

授業内に生徒が活動する場を作る目的は、解くべき課題を与えて発動させた思考を「対話を通じた知識や発想の交換」で拡張させることに加えて、生徒の頭の中で何が起きているかを把握するための「観察の窓」を開くことにあります。沈思黙考という言葉もありますが、一人の頭の中だけで考え得ることには限界があります。それ超えていくためには対話を通じた思考の拡張が欠かせません。また、生徒一人ひとりの思考を言語化させてみない…

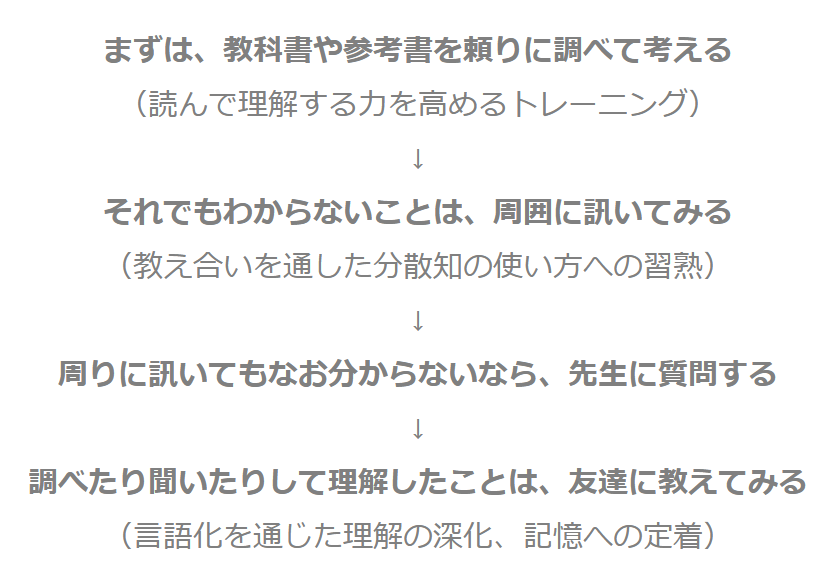

自力で学ぶ力を育むのに重要な、最初に選ぶ”対話の相手”

活動させるのは観察のため~「観察の窓」を開く

授業の中で生徒は様々な活動に取り組みますが、それらを通して生徒は以下をはじめとする様々な「学びの目的」を達していきます。 自ら考えて行動する中での体験を、知識や理解に再構成していくこと 理解や思考の結果を言語化する中で学びをより確かなものにすること 対話(気づきの交換)で思考を拡充し、判断に必要な視野を得ること 一方、教える側/学ばせる側である先生方にとっても、生徒が活動する場を整えることでしか、…

デジタル・トランスフォーメーションと教室での学び

コロナ禍で、教育ICTの活用が一気に進みました。新たに開発・導入された技術やサービスが「新しい学力観に沿った学ばせ方」の実現に役立つところでは積極的に活用したいところです。デジタル・ツールを活用することで指導法にも可能性が広がりますし、新しい道具は、思考法や行動様式も変えるため、従来の方法に拘っていては新しい時代が求める能力やスキルを育て損ねる可能性もあります。しかしながら、「新しい技術やサービス…