目標の示し方、導入の工夫

生徒に伝える期待(=先生方の指導目標)を明確に

次年度に向けた指導計画作りが進んでいるところと拝察します。生徒への最初の指導機会である「授業開き/オリエンテーション」で何を伝えるかを、具体化していくフェイズですが、それに先駆けて行うべきは、先生方の間での「指導目標の共有(目線合わせ)」でしょう。指導に込める先生方一人ひとりの思いがどれだけ強くても、それぞれが目指す方向や程度が違っていては、具体的な指導の方法や手順を考えるときに議論が噛み合わず、…

授業開き/オリエンテーション#INDEX

まだ先のことと思える「新年度」ですが、授業開きやオリエンテーションも、直前になって準備を始めるのでは「付け焼刃」になりがち。多忙なゼロ学期が過ぎる中、後手を踏まないように検討を進めるべく、教科/学年教科内での意識の共有から取り掛かりたいところです。最初のコンタクト(授業開き)で何を伝えるかが、1年間の指導の成否を大きく左右します。新入生を対象とする学習法オリエンテーションなどに限らず、進級する生徒…

授業開き/オリエンテーション(その4)

【スタートに立った生徒に伝えていること】 新年度を迎えての授業開きやオリエンテーションでは、新しく学ぶ科目の目的や学び方に加え、生活や進路に対する心構えや生徒に期待されるところなどが、先生方から熱いメッセージとして伝えられます。こうした指導場面を参観していると、それぞれの先生方の思いや考え方に触れ、聞いているこちらも生徒と一緒に様々な刺激を受けます。新入生を迎える場面での最初の指導と、その前後の進…

授業開き/オリエンテーション(その3)

【指導に臨む前の目線合わせと、効果検証への備え】 授業開きや学習オリエンテーションに臨むに当たり、「ここから始まる指導を通じて、生徒をどんな状態に到達させるのか」を改めて明確にしておく必要があるのは言うまでもありません。授業開きを起点とする一連の指導を通して目指すところが曖昧なままでは、生徒の学習行動を観察・評価する基準も持てないはずです。きちんと目線合わせを行い、先生方の間で指導にばらつきが出な…

授業開き/オリエンテーション(その2)

【授業開きを起点に継続的に行う学習法確立指導】 授業開きや学習オリエンテーションでの指導は、その場で完結するものではなく、「新しく始まる学びに適合させる一連の取り組み」の始まりに過ぎないはずです。指導で伝えたことは、生徒の学び方の改善、ひいては学力の向上という結果に結びついて、はじめて意味を持ちます。最初の指導にどれだけ明確なメッセージを用意して臨み、雄弁に伝えたとしても、受け手である生徒の行動に…

授業開き/オリエンテーション(その1)

【シミュレーションを通じた学習法ガイダンス】 新学期には、新入生に対して様々なオリエンテーションやホームルーム合宿などが計画されているかと思います。進級した生徒に対しても新たに学び始める科目の授業開きでは学習法のガイダンスが行われます。いずれも生徒に対して「こんな行動を取って欲しい、こんな意識をもって日々を過ごしてほしい」というメッセージを伝える大切な場です。しかしながら、期待を伝える前には、生徒…

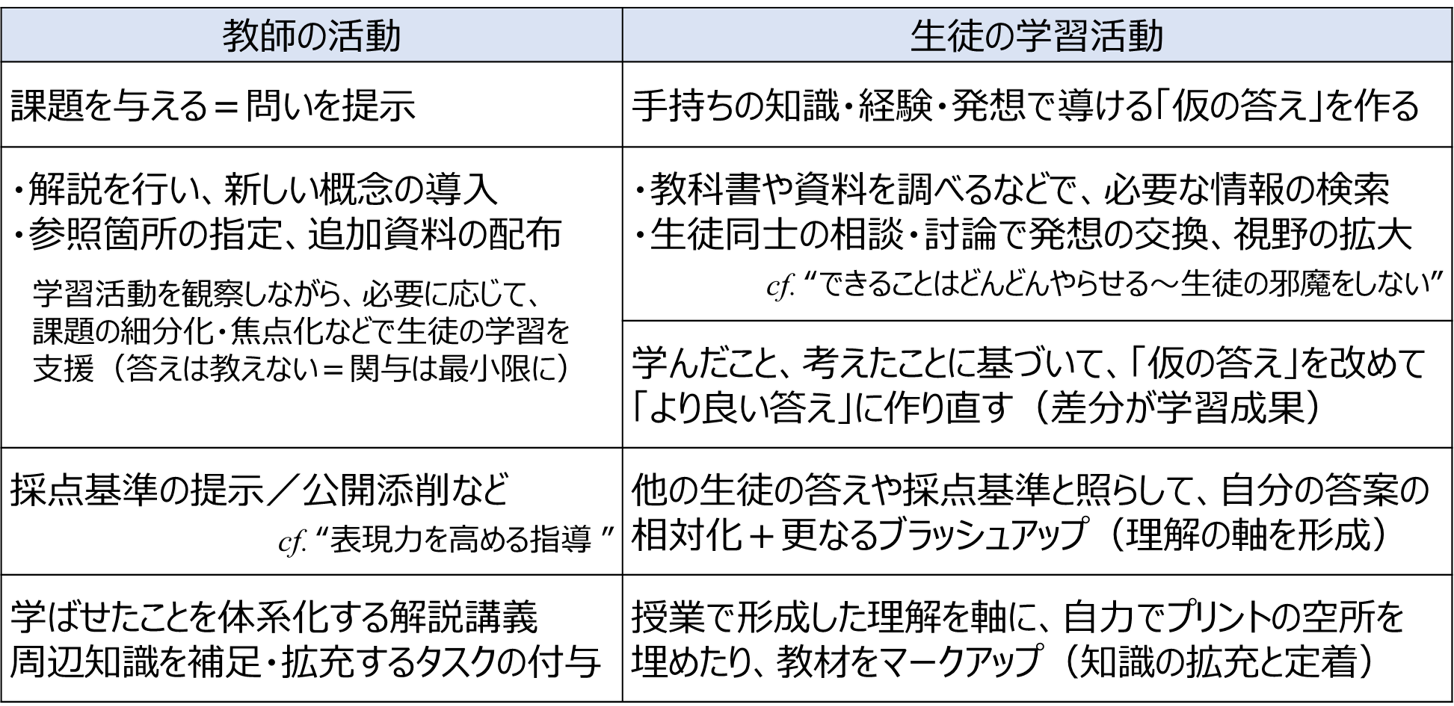

考えるための道具(体系的知識)を揃えさせるときの手順

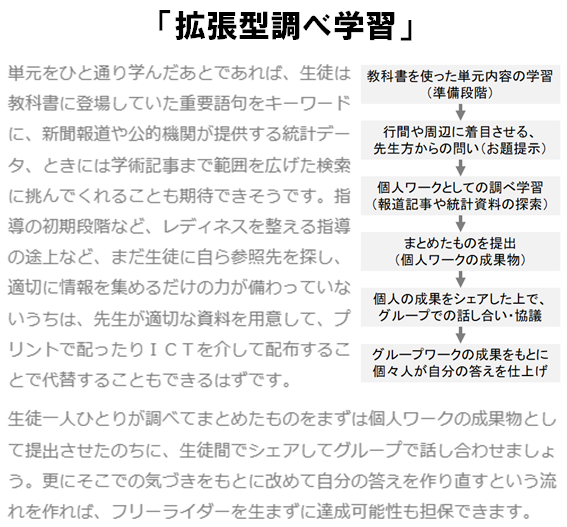

思考のための道具は知識です。どの単元を学ぶときでもある程度まで体系的な知識を整えさせないと、その先に取り組むべき思考・判断・表現といった活動には進めませんが、体系的な知識を形成しようと先走り、導入フェイズから長々と説明を聞かせては生徒は退屈するばかりです。その日の授業で学ぶことに「興味」や「理解する必要性」を感じ取る前にあれやこれやと説明を聞くのを苦痛と感じる生徒もいるでしょうし、抽象概念を消化す…

生徒が持つ知識/イメージを把握してから学びをスタート

新しいことを学ばせるときは、「これから学ぶこと」について、生徒がこれまでの(教室に限らず生活のすべてを含む)学習を通し、何をどこまで知り、どう捉えているかを把握しておくことはとても大切です。生徒が既に知っていること/イメージできていることと、授業を経て形成を図る「十分で正しい理解」との差分を埋めることが、本時の指導で達成すべきことである以上、学びのスタートで生徒がどこにいるのかを把握することは、指…

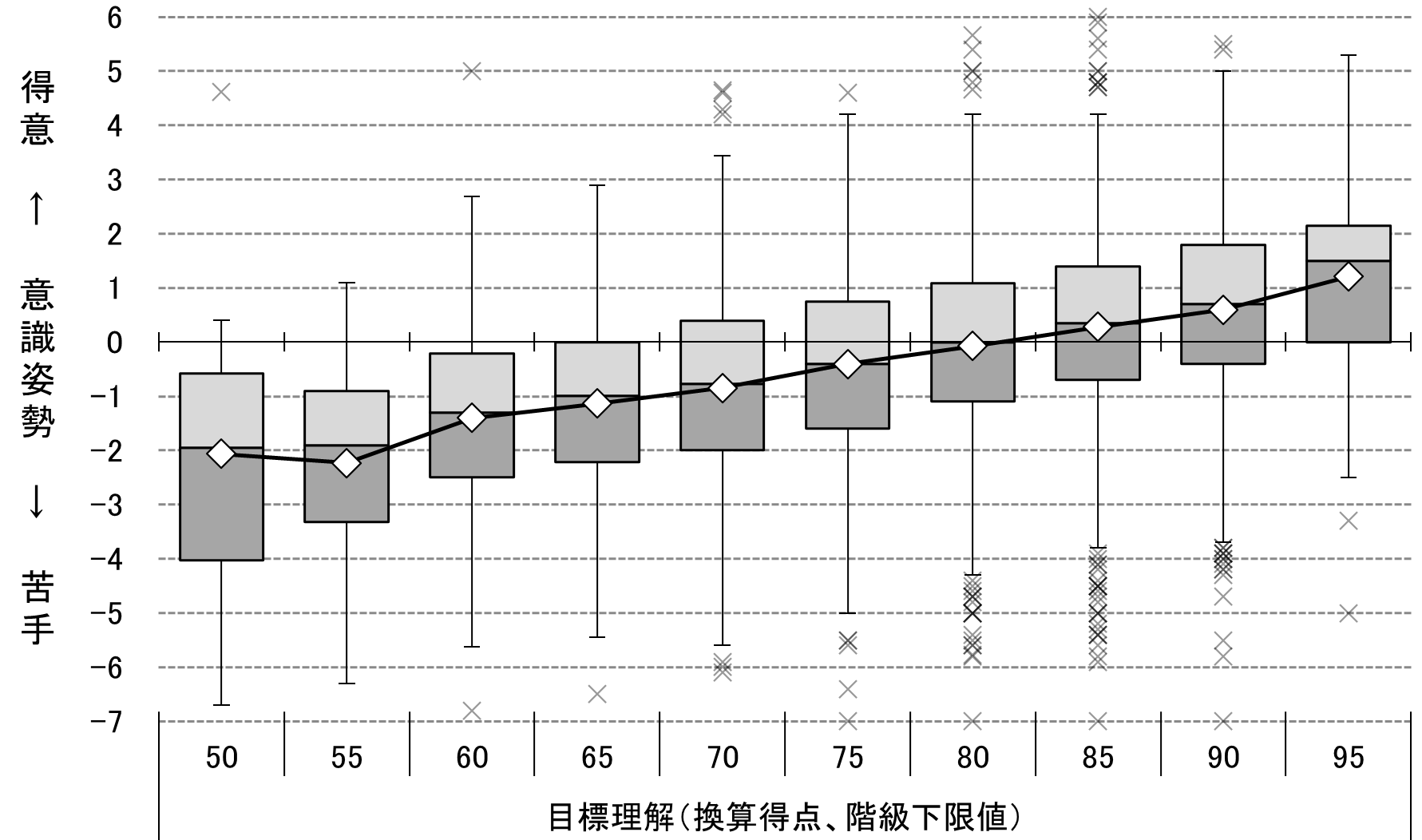

目標提示が苦手意識を抑制

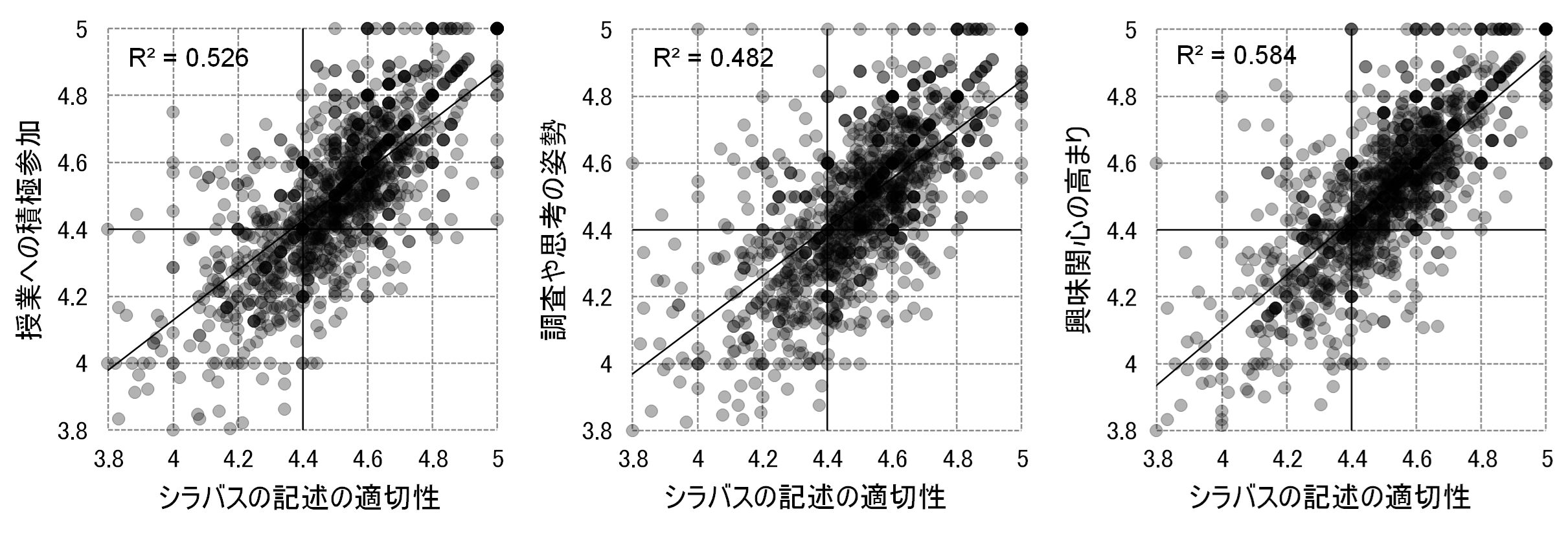

学生を学びに向かわせるシラバス(大学編)

単元ごとに設定するターゲット設問

評価基準やアンケートの文言を正しく理解させる

生徒が学びを振り返るときに拠り所となるもの(=基準)をしっかりと理解/認識させておくことの必要性については改めて申し上げるまでもないかと思います。漠然とした「振り返りらしきもの」で感想レベルのアウトプットを得たところで「学びの改善」は期待できません。思考を重ねた結果である答案や発表には「採点基準」があり、学習への取り組みにも「活動評価の基準」(ルーブリックなど)があるはずですが、生徒はその文言の一…

知識活用の機会を生徒が認識できないとき

以前の記事では、授業内外に「理解して覚えたことを課題解決に用いる場面を設けることが、学習目標の理解や学習を通じた成果(学力向上や自分の進歩の実感)を確かなものにする上、授業内活動を高めて対話的で主体的な深い学びの実現に近づく可能性をデータで示しました。しかしながら、理解したことを用いて解決する課題が授業内外に整えられているのに、生徒の側でそれを「知識活用の機会」として認識していないというケースが稀…

導入フェイズの目的と方法

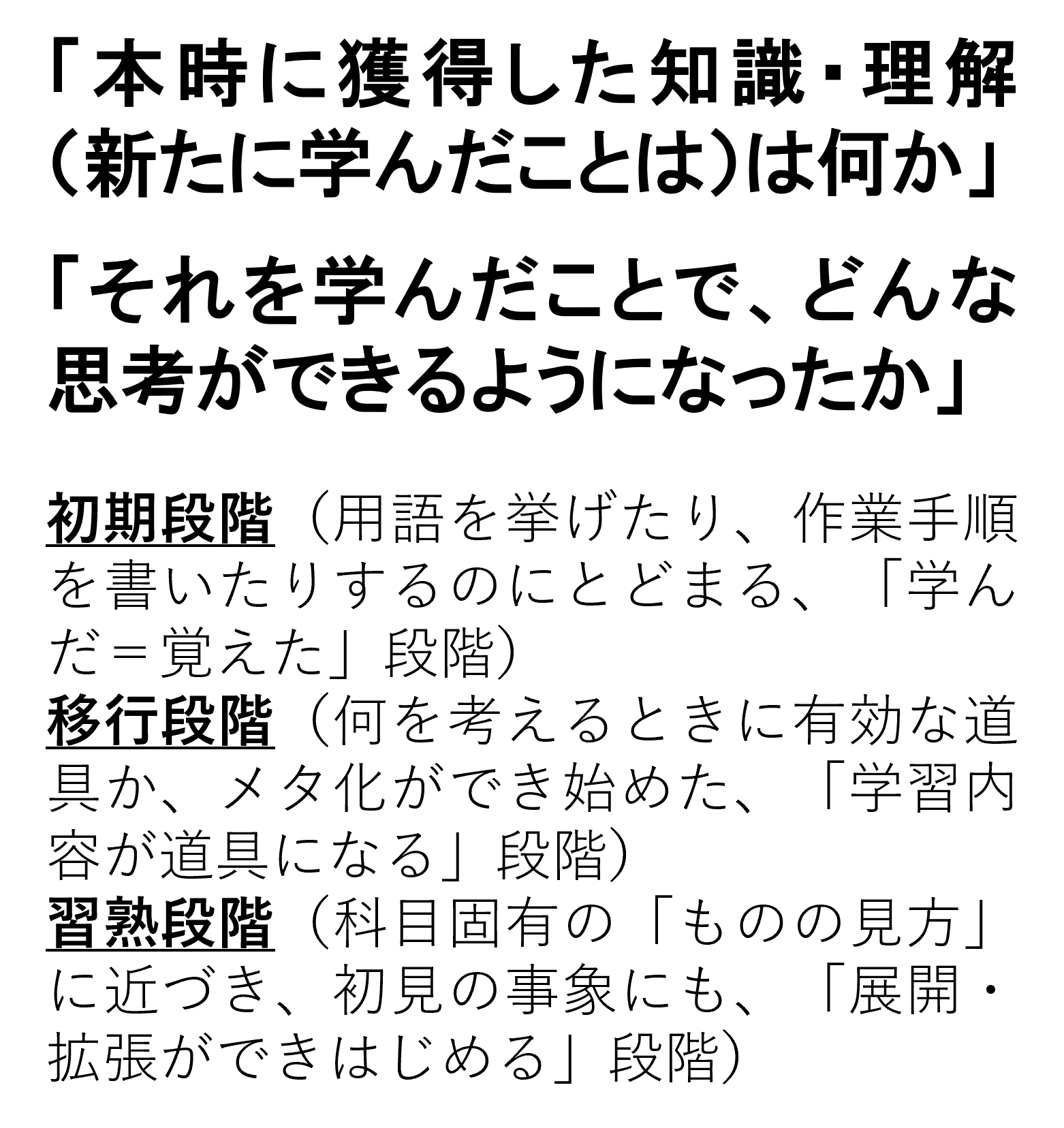

生徒は評価者としてどこまで成長しているか

発表やプレゼンの評価、論述答案の採点などにルーブリックを適用してみたとき、生徒による自己評価の結果と先生方の目での評価の結果との間にどのくらいのズレが生じているでしょうか。同じ評価/採点基準(観点別に定めた段階的な評価規準)に照らしている以上、基準の適用が正しくできれば、先生がやっても生徒がやっても結果は同じになるはずなのに違いが出ているというのは、生徒は観点や規準をきちんと理解できていない/適用…

チェックリストを用いた目標提示と達成検証

学習目標を示すのに最も効果的なのは、別稿で書いた通り、「学び終えたときに解を導くべき問い」を導入フェイズで示しておくことですが、練習や話し合いなどの活動の場面では「解を導く」こと以外にも目標があり、その効果的な伝え方を別の形で確立しなければなりません。練習を通じてできるようになるべきこと、取り組みのポイントやふるまい方、協働場面でのチームへの貢献などの「実現を目指すべきこと」を行動評価の基準として…

達成すべき目標やポイントをはっきり示す

生徒に問いを立てさせる

主体的、対話的な深い学びの実現のカギをにぎるのは、生徒に自ら問いを立てさせることだと思います。先生方の発問や教科書会社が用意した設問が、個々の生徒の興味を十分に刺激するとは限らず、学びは自分事にならない(=学ぶことへの自分の理由を持てない)かもしれません。また、教材を離れ、問いが付与されていないテクストや資料を読む場面では、読み取ったことの中に自ら問いを立てられてこそ、より深い理解が作られますし、…

目標の示し方、導入の工夫

1 学習目標の示し方 Updated! 1.1 学習目標の示し方(序) (その1)目標を共有することの効能 (その2)目標に立ち返り成果を確認 (その3)学び方の獲得も重要な目標1.2 学習目標が伝わらない?(前編、後編)1.3 解くべき課題は明らかなのに学習目標がわからない? 2 解くべき課題を通した目標理解 2.1 学習目標は解くべき課題で示す ★ ・単元ごとに設定するターゲット設問 ・…

.png)