学級経営、生徒意識の把握

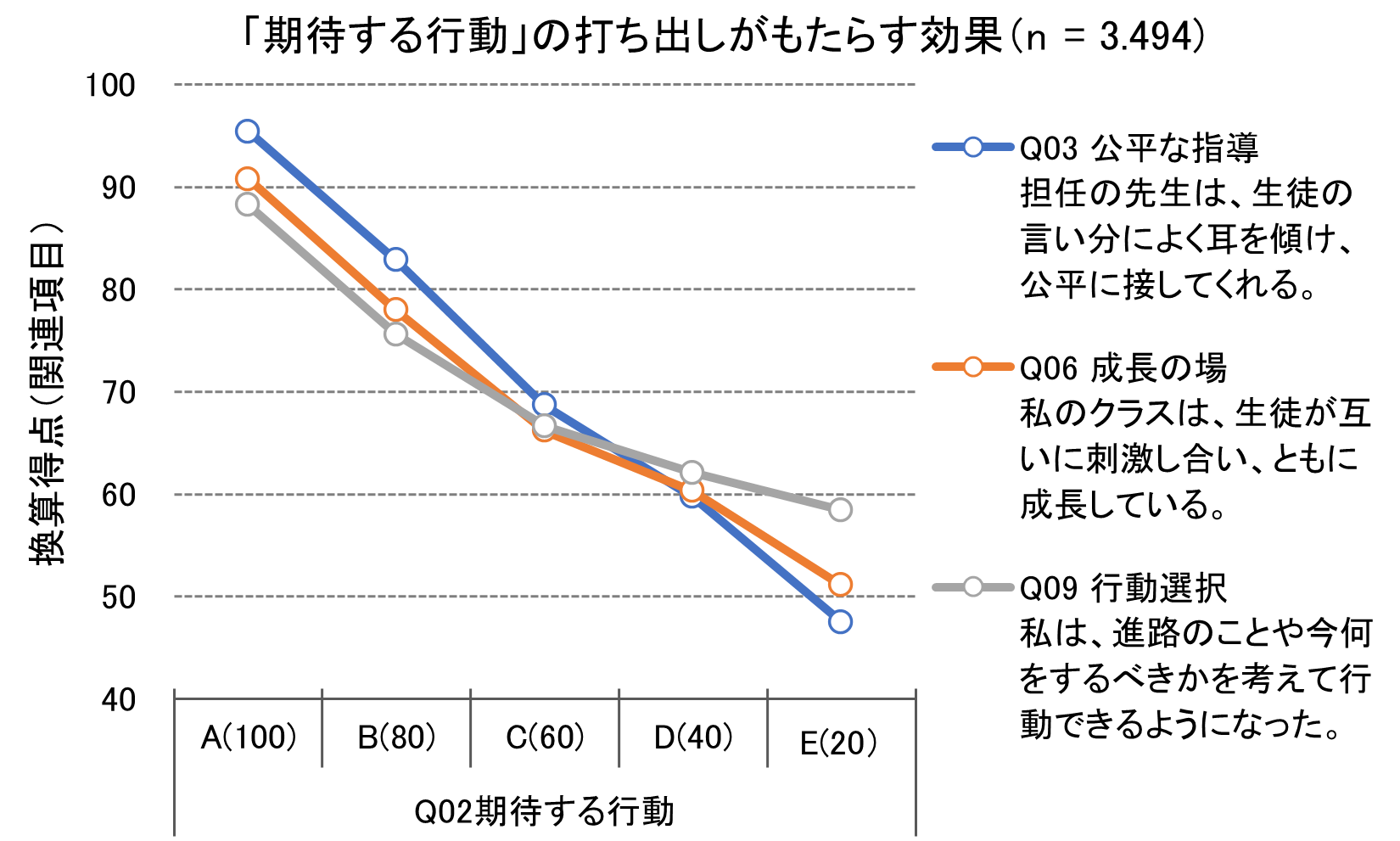

生徒に期待する行動をはっきり示す

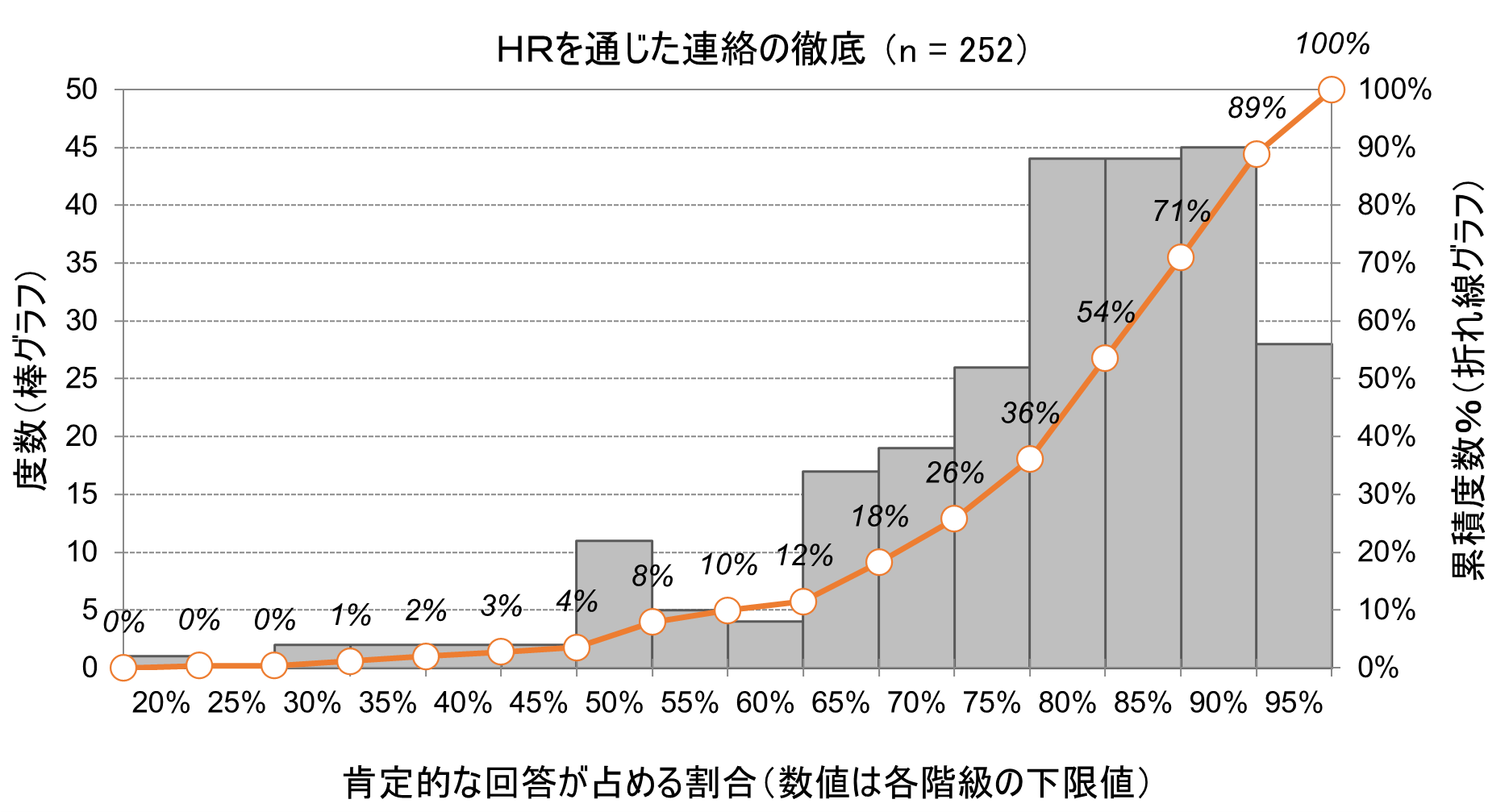

連絡事項を漏れなく伝える

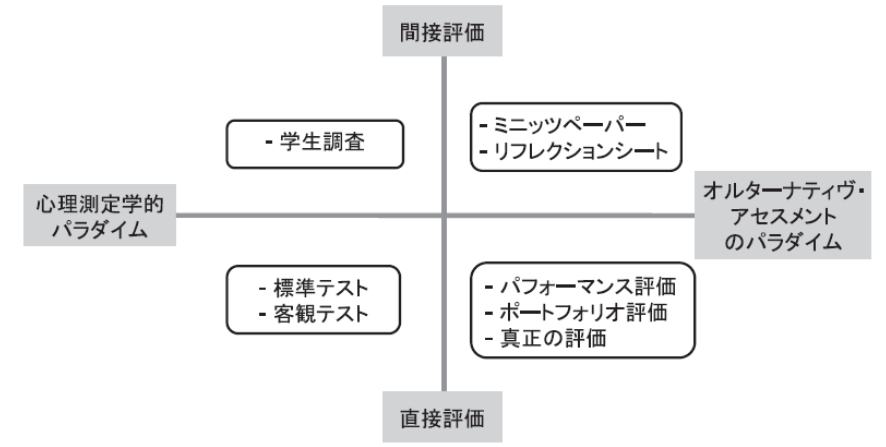

アンケートで探る“学ぶ側の認識” #INDEX

生徒が互いの頑張りを支え合う集団作り

年度替わりは、生徒が互いの頑張りを支え合う集団作りの大切な時期です。新入生はもとより、進級する生徒もそれぞれ何かしらの希望や決意を抱いて新学期を迎えます。特に最上級生となる生徒は自らの進路希望の実現に向けて気持ちを高めていますので、「志望を同じくする生徒が互いの頑張りを支え合うコミュニティ」の創出に何か仕掛けるのには、今が絶好機ではないでしょうか。じっくり作戦を練って臨みましょう。 2017/03…

前向きな気持ちで高校生活をスタートさせる

入試シーズンも後半戦に入り、新入生を迎えるのも間もなくです。4月の教室に集まるのは、第一志望を貫き、その実現に努力を重ねてきた生徒が多いと拝察いたしますが、中には第一志望だった別の学校で不合格だったために入学して来る生徒や、成績が伸びないなどの理由で出願前に志望を切り下げてしまっていた生徒もいるかと思います。第一志望以外での入学でも、きちんと気持ちを切り替え、前向きになっているなら問題ありませんが…

入学時に思い描いた自分に照らして

受験学年を迎える現2年生に対しては、第一志望を宣言させたり、春休みには志望校別の対策講習が始まったりと進級への準備が着々と進んでいく中、現1年生に対しては、2年への進級を意識した策を特に講じていないというケースが思いのほか多いようです。入学時に抱いていた高校生活での夢や目標、思い描いていた自らの日常と今の自分とを照らし合わせて、「進級後の自分の目標を再設定」させることが、中だるみを起こしやすい2年…

海外も注目している日本の”トッカツ”

以下のテレビ報道をこのブログでご紹介したのは2017年の春先のこと。番組の主旨は「民主化以降不安定な情勢が続くエジプトで、社会の秩序を保つのには若者の教育が欠かせないとして、規律や協調性を重んじる日本の特活を取り入れる試みが始まっている」というものでした。日本では「当たり前のこと」として価値を忘れかけていたことに、海外から高い関心が向いていることに抱いた新鮮な驚きを覚えています。 エジプトで始まっ…

生徒と信頼関係を構築する

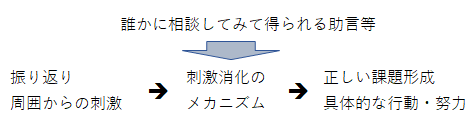

生徒から信頼される存在でありたい、というのはすべての先生の思いだと思います。信頼関係は、築くには相手と共に過ごす中での様々な積み重ねが必要な一方、些細なことで崩れてしまう「脆さ」もあります。生徒は、学校生活を送る中で大小様々な問題を抱えますが、そんなときに必要なのは、信頼して相談できる相手(=先生)の存在です。また、周囲から受けた刺激を正しく消化し、「より良い自分/より良い未来」への道筋を描くにも…

先生方との相談で、周囲からの刺激を上手に消化

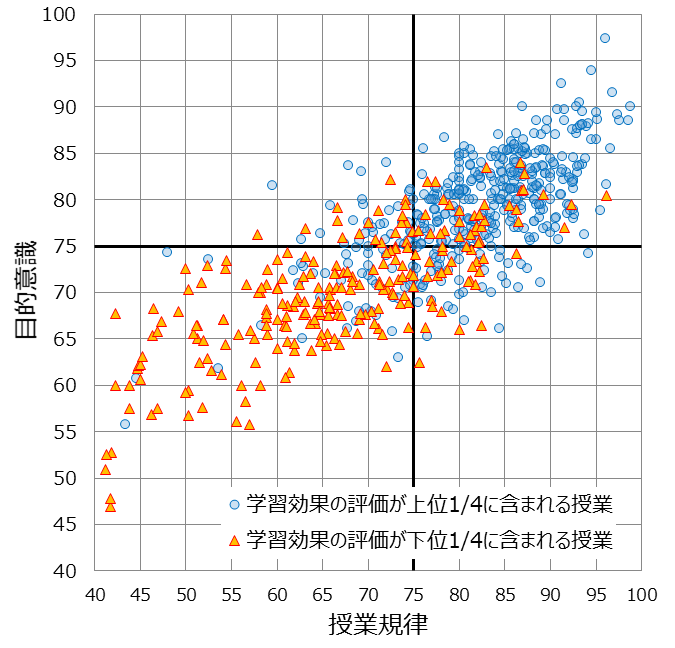

授業規律VS学ぶことへの自分の理由

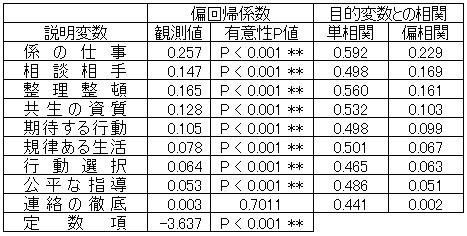

教室の環境整備と生徒の人間関係との相関

係の仕事(学級経営)

生徒に考えさせる授業規律

教室での学びは集団で行うものですから、そこには生徒と教師が互いに守るべき一定のルールやマナーがあります。一人一人が気の向くまま自由奔放にというわけにはいきません。新年度の授業開きなどで各教科の先生から授業中の約束事を話して聞かせることも多いかと思いますが、生徒はなぜその決まり事があるのかきちんと理解しているでしょうか。 2015/09/18 公開の記事を再アップデートしました。 ❏ そのルールの存…

教育目標や指導方針をちゃんと伝える

フォーメーションは、意図的に且つ頻繁に更新

ペアワークやグループワークに取り組ませるとき、フォーメーションはどのくらいの頻度で、またどんな意図で変更しているでしょうか。生徒の組み合わせが固定してしまうことの悪影響は小さくありません。仲の悪さで活動が阻害されるのも困りますが、仲の良い生徒とばかり組んでいても、「なあなあ」になってしまうかも…。多様な人々とコミュニティを形成し、そこで課題の解決に協働で取り組むときに必要になることを身につけるのが…

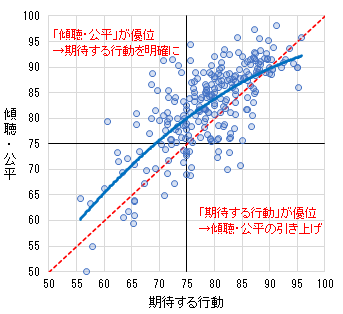

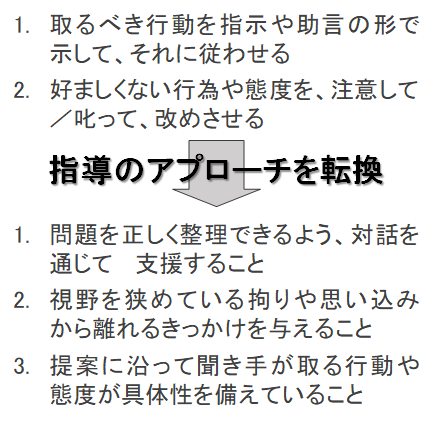

相手に行動や態度の変容を促すとき

一人一台端末を使ってアンケートを行うときの注意点

新型コロナ対応が拍車をかけ、一人一台端末の環境整備(外部リンク)が急速に進みました。教室でできることは大きく増え、コミュニケーション・ツールとしてのICTは大いに活用していきたいところです。新年度を迎えるにあたり、各地の学校での端末活用をお尋ねしてみたところ、意欲的な取り組みの数々が(新しい環境への多少の戸惑いとともに)見られます。今後、各校の実践に学べることが沢山ありそうです。学習(教科、進路、…

互恵意識で結ぶ学びのコミュニティ

一人ひとりが意欲をもって学び、生徒が互いを支え合う、互恵意識で結ばれた学びのコミュニティを作り上げることは、ホームルームの担任に限らず、各教科の授業担当者としても切なる目標の一つだと思います。新学期スタート後の数週間は、好ましい学びのコミュニティを作れるかどうかを決める大切な期間です。どんな手立てと見通しでコミュニティ作りを進めていくかしっかり戦略を立ててから新年度を迎えましょう。互恵という言葉が…

ルールでの保護と危険回避の思考力養成

学校評価アンケートでは、生徒がトラブルなく安全に学校生活を送るための配慮や指導について尋ねることが多いと思います。こうした質問に対する肯定的な回答の割合はどの学校でもそれなりに高いものの、1~2割は否定的な評価や意見が混ざっていたりします。生徒指導を通したトラブル回避や安全の確保には、それらに接近しないようルールを敷いた「隔離」をメインとする場合と、生徒自身が危険を察知し、それを回避したり、被害を…