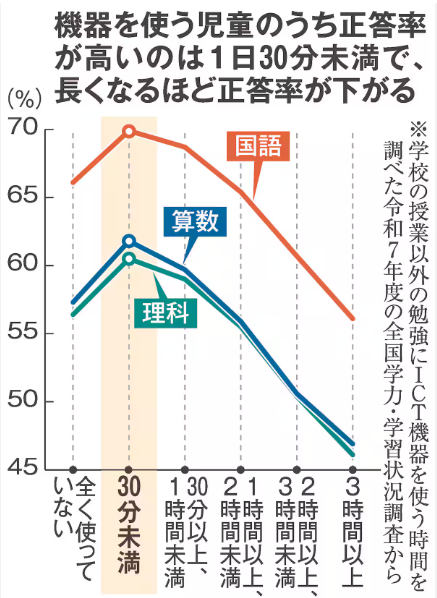

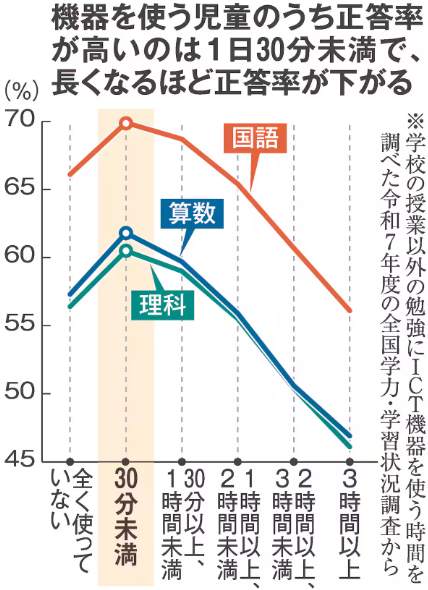

少し前になりますが、産経新聞のニュースサイトに「国期待のデジタル教科書 先進国で進むアナログ回帰 子供の学力低下への懸念背景に」という記事(令和7年度全国学力・学習状況調査の結果に基づくもの)が掲載されていました。以下のグラフはその記事からの転載です。

出典:産経新聞(2025年9月21日配信)

記事に添えられていた上のグラフを、素直に(深く考えずに)眺めていると「どの教科でも、授業以外の勉強でICT機器を長時間使っている生徒ほど成績が振るわない」という「事実」が読み取れます。

そこから導かれるのは「授業以外では、たとえ勉強でも、あまりICT機器は使わせないほうが良い」という結論になりそうですが、本当にその解釈でよいのでしょうか。データの背後にあるメカニズムにも想像を巡らせながら、より合理的な解釈をデータに与えたいところです。

❏ ICTを長く使うことより、使い方の拙さこそが問題

調査しているのは「授業以外の勉強にICT機器を使っている時間」です。授業外のこととは言え、「勉強」に使っているわけであり、ゲームなどの遊びやSNSに興じているのではありません。

一日あたり2時間以上、あるいは3時間以上もの長い時間を投じて勉強しているのに成績が低迷している(正答率が伸びない)ということは、勉強に集中していない(ダラダラやっている)か、成果の上がりにくいことに余計な時間を投じているということでしょう。

このような「勉強の仕方に問題を抱える生徒」に対して、周囲にいる指導者がすべきは、ICTの使用時間を制限することではないはず。根っこの問題を見据え、その解消に有効な対策が打てるかが問われます。

集中が途切れない勉強への取り組み方を身につけさせることや、優先度の高い(=効果が期待できる)タスクを与える/生徒自身が選び出すのを支援することこそが、指導の力を入れるべきところだと思います。

前者の問題を抱える生徒に対しては、ダラダラと無制限に時間を使うのではなく、タスクを分割し、それぞれに「期限」を設けて、できるだけ短時間で仕上げる意識を持たせていくところから指導を進めましょう。

ICTを使っていると、あれこれできてしまう分、脇道に逸れることも多いはず。明確なタスクを期限付きで与えること(例えば「〇〇について3分で調べよう」など)は、学びに焦点を据えるのに有効です。

後者の無駄な勉強に時間を突っ込んでいる生徒には、これまでの学びを振り返らせ、「より良いパフォーマンスを得るのに何をどう学んでいくべきか」を考えさせることが先決です。周囲の生徒(伸びている仲間)のやり方も参考にさせていきましょう。

やるべきことを正しく選び出し、優先度の低いことに過剰なコスト(時間と手間)を投じないようになるのは、「学習の改善」にほかならず、学校を卒業したあとに「より良く学び、生きる」上でも大事です。

❏ ICTを効率よく使えることがパフォーマンスを高める

先のグラフでは、使用時間が30分未満の生徒のパフォーマンスが最も高く出ていますが、30分以上60分未満の生徒も、全く使っていない生徒より高い正答率を示しています。

まったく使っていない中には勉強自体がゼロという生徒も含まれるでしょう。内容と方法を問わず、「毎日30分以上の学習習慣」がある方が成績で勝るのは当然かもしれませんが、それだけではないかも。

ICTを短時間、効率的に使う(その姿勢とスキルを備える)ことが、成績向上をもたらした可能性も否定できません。紙教材では集中が続かない生徒にとって、デジタル環境が学びを支える場面もあるでしょう。

言うまでもありませんが、道具を効率的に使えるようになるには、様々な場面で実際に使ってみて、その方法を学んでいく必要があります。

教室の内外での学びを通じて、勉強にICTを活用する機会をきちんと設け、その体験を「ICTはどう使うべきか」という学びに再構成させていく必要があるはずです。

ただ使わせているだけでは、「学びにICTを使った体験」を振り返ることもなく、望ましい方法を「進捗と改善課題」を捉えながら学んでいくこともできないはず。学びの進み方が運頼みになってしまいます。

❏ ICTを使わない場面での学習方策にも習熟させる

短時間で効率よくICTを使い、成績を伸ばしている生徒は、ICTを使わない学び(教科書などを読む、考えを巡らしまとめる、周りと話し合うなど)にも相応の時間を掛けており、結果的にICTを使っている時間が短く抑えられているということも考えられます。

読んで理解する、自分で考え尽くす(問いを立て、多角的に思考を展開する)、周囲と協力しながらより良い答えを作り出すという学習行動に対し、その方法や姿勢を学んでいない生徒は、ICT、デジタル教材といった「便利な道具」に依存してしまうということ。

結果的に、学びとは何ぞやを学ぶことが遅れたまま、漫然とICT機器を使っている(いじっている)だけになっているのかもしれません。

勉強の方策/手札が限られているというのは、学習者の自立に向かうには不利な材料であるのは、疑いようのないところでしょう。

ICTの効率的な活用も学ばせ、同時にそれ以外の学習方策にも習熟させていくには、様々な課題を与えつつ、多様な方法での学びを経験させていくことが重要です。(cf. 学習方策は課題解決を通して身につく)

❏ 覚えることや、課題の答えを仕上げることにも注力

ICTの利用に過剰な時間を投じず、学びの成果を上げている生徒は、学びの中の「覚える」という部分にも力を入れているように思います。

全国学力・学習状況調査は、単純な知識量を試し、それを点数に変換するような問題の作りではありませんが、記憶に収めた知識は、別稿「記憶は思考(理解や予測)の大事な道具」でも書いた通り、思考を展開するのに不可欠な道具。思考力を試される場でも強みになります。

また、デジタル教材は、見せ方や説明の方法も工夫されているため、学習者の大きな思考の負担を掛けずに理解させることができる分、本当のところをわかっているかをしっかり確かめないと、「わかった気になって学びを終えている生徒」が出てきます。

本時の学びを通して獲得する知識や理解を用いて、答えを導くべき問いをしっかりと用意するとともに、その出来栄えを評価(+フィードバック)し、不足があれば補わせて、答えと学びを仕上げさせることが、深く確かな学びには欠かせません。

学び始める段階で、仮の答えを作らせておき、学び終えてどのくらい答えが進化したか、新たな問いを作れていたかを視点に、学びの成果をきちんと捉えていきましょう。

目的もなく、タブレットの画面上であちこちうろついているような学びでは、時間が消費される(≒見かけの学習時間が伸びる)だけで、学びの成果は小さいでしょう。しっかりと学びの成果を固定する部分にも力を入れさせる必要があろうかと思います。

❏ 図るべきはアナログへの回帰ではなく、利活用の最適化

このように考えてくると、上記のデータ(調査の結果)に基づいて選択すべき方向は、アナログへの回帰でも、無分別なデジタル化への突っ走りでもなさそうです。

新しい道具が普及すれば、自ずとその周辺の行動は変わりますので、新たな技術を取り込んだ行動様式を模索していくのは当然のこと。

別稿「教育のデジタル化~しっかり考え、正しくかじ取り」でも既に書いたことですが、教育のデジタル化(ICTやAIの利活用)は、学びの個別化への対応にも不可欠ですし、正しく使えば生徒の成長に可能性を大きく広げるものでしょう。

何か問題が見つかったとき(上記の記事では「ICTの使い過ぎが成績の低下につながっているかも」という可能性)に取るべき行動は、その背後のメカニズムをしっかり考え、副作用を生じさせている要因を丁寧に取り除いていくことだと思います。

安易な解釈と、乱暴な取捨選択が、将来の可能性をシュリンクさせてしまうのは、この問題に限ったことではないはずです。

■関連記事:

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一