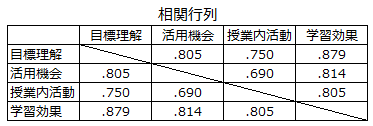

学力の向上や自分の成長・進歩を実感するには、以下の3つが揃う必要があることが授業評価アンケートなどのデータからわかっています。

- 学習を通じて達成すべきこと(=学習目標)の把握

- 教え合い・学び合い、対話を通じた学びの深まり

- 習ったことを課題解決に活用する機会

学習目標の把握には「解くべき課題」が必要であり、活動を自己目的化させないためには「目標の認識」が不可欠という因果関係が、強固な相関の背後にあると考えられます。

表の画像をクリックすると元の記事を参照いただけます。

2015/12/25 に公開した記事を再アップデートしました。

別稿「振り返りのためのアウトプット」で申し上げた通り、インプットに不備や不足があっても、理解した/考えたことを言葉にする「アウトプット」の機会がなければ、それに気づくことすらできません。

学習の改善に必要な「振り返り」を的確に行うためにも、基準となる目標の把握、相対化のために彼我の違いを知る機会、課題に挑んだ結果という「材料」が必要ですが、これらは如上の3項目とも符合します。

言語化と振り返りが学習効果を高めることは、「書くことと振り返りが学力を伸ばす」でご紹介した研究のデータも強く示唆しています。

❏ 活用機会に5分を割くことの費用対効果

このように考えてくると、なんとかしてアウトプットの機会を作りたいところですが、教えなければならない事柄が多く授業時間も足りないとの事情も頻繁に耳にするところ。

どちらも譲れない事実であるとすれば、どちらかに寄せて折り合いをつけるしかありません。冷静に「費用対効果」で考えてみましょう。

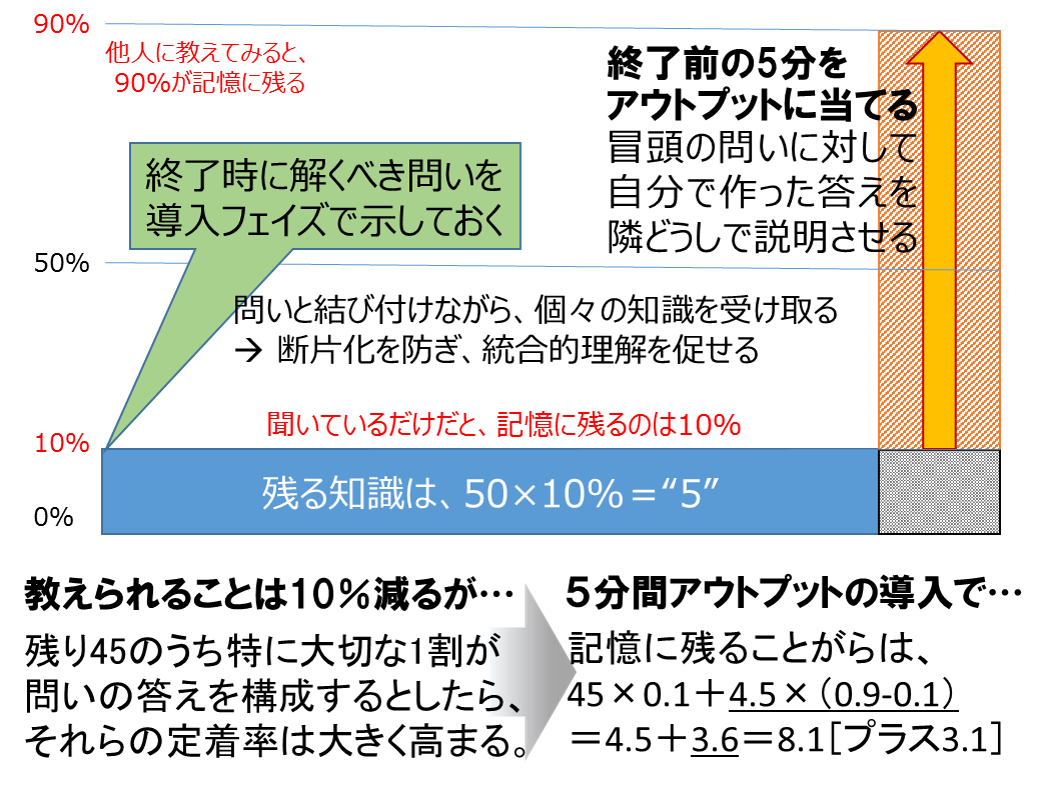

イラストに示す通り、50分間をすべて教えることに当てた場合より、授業終了時に「理解したことを言語化する機会」を設けた方が、定着する知識の総量は増える(仮定通りなら6割増?)ことになりそうです。

❏ ラーニングピラミッドの数値を当てはめて計算すると

ラーニングピラミッドによれば、聞いたり読んだりするだけの入力型学習では、学んだことの10%程度しか記憶に残らないとされています。

50分間すべてを「教えること」に当てた場合、生徒の頭に残るのは、50×10%で5となります。

これに対して、終了前の5分間を隣の生徒に説明したり、問いへの答えを文字に起こしたりすることに充てるとどうでしょうか。

教えられることは10%減って45になってしまいますが、冒頭で示した問いの答えが、その日に教えたことの”中核をなす1割”をカバーするものだとすれば、その1割(4.5)について定着率はグンと高まります。

定着率が1割から9割に上昇するとすれば、4.5×(90%-10%)=3.6が、聞くことで形成された理解4.5(=45×10%)に加わり、総計では8.1(当初に比べ3.1の増加)となる計算です。

計算が単純すぎるかもしれませんが、後になって必要になる「教え直しや学び直し」の負担が低減されることと併せて、トータルでの学習成果をより大きくしてくれると考えてもよさそうです。

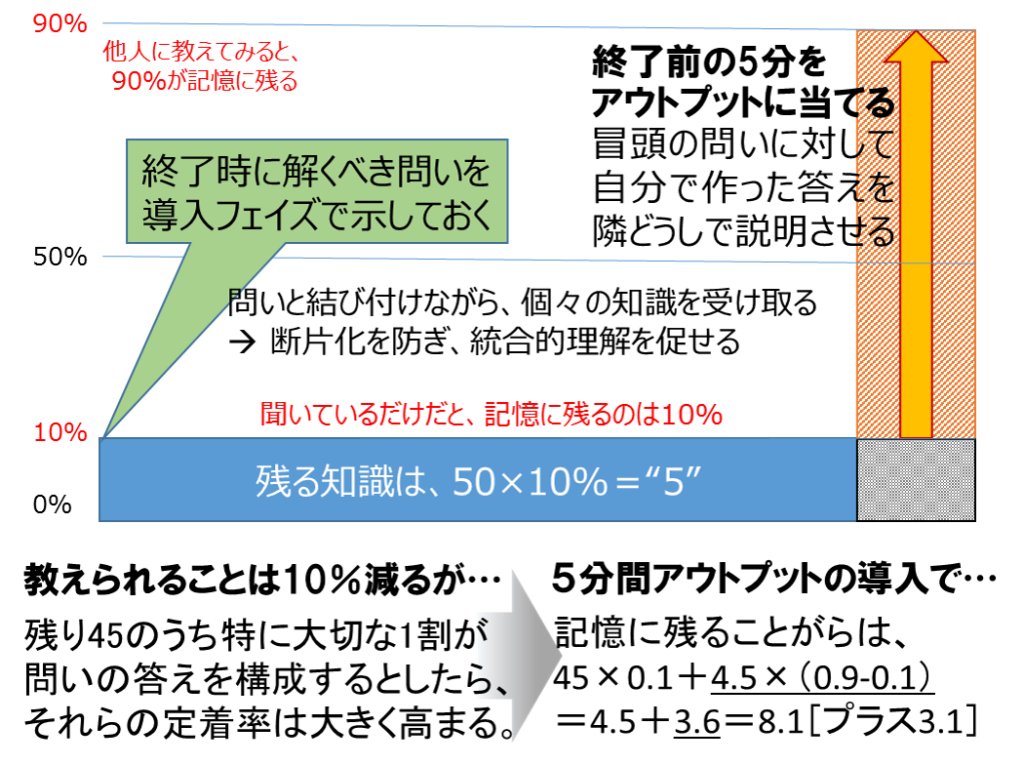

❏ アウトプットに向けた準備: 導入フェイズで課題を提示

導入フェイズで「本時の授業を終えたら答えを仕上げさせる問題」をターゲット設問として示しておくことが「授業デザインのかなめ」です。

生徒は、授業を聞きながら、その問いと結び付けて個々の知識を受け取ろうとするため、知識の断片化を防ぐこともできます。

別稿「学習目標は解くべき課題で示す 」で書いたように、学び始めるところで問いを与えれば、生徒の始期はその答えを探すことに向き、学びを進めながら手にする情報が、問いを中心に集まり、互いに結びついていきやすい状態を作ります。

目指すところ(目的)をイメージできている状態で学ぶ時間と、先生の指示に従っているだけの時間とでは、学びの密度も違います。

たとえ聞くだけの時間が続いても、記憶に残る(理解を形成する)率は、何もしかけのないときの10%から幾らか向上するはずです。

ここでは、ターゲットとする設問が、教えたことのどれだけ多くをカバーするかが重要になるため、「〇〇とはどういうことか」「○○はどういう理由によるものか」という単純なものが却って好適でしょう。

解答の幅があるほど、着目すべき点を探す思考も求められますし、どこに軸足を置くかの判断力も身につきます。

❏ 課題の答えはあえて示さない、という方法も

取り組ませた課題に、敢えて正解を示さないという手もあります。「結論を出さずに終える授業」で申し上げた通り、答えを示された瞬間に生徒は思考を止め、「覚えるモード」に意識が切り替わってしまいます。

先生方が肩代わりして作った正解を示さずとも、授業内で既に十分な説明をしていますので、教科書、ノート、プリントを見渡しすことで、生徒は答えを作れるはずです。もし、作れないようなら、そこまでも学ばせ方に足りないものがあったということにほかなりません。

問いを解こうとする中で、それまでに学んだことに目を通しますので、聞き流していたことに気づく、曖昧な部分が解消できるなどの効果も期待できます。安易に正解を与えてしまわないことに、教える側は常に意識を向けるべきだと思います。

どうしてもわからなければ質問すれば良いことですし、友達に訊くこともできるでしょう。当然ながら、教室には先生もいます。

正解は与えないが定期考査には何問かをピックアップして出題するというルールにしてしまえば、生徒は最初のうちこそ多少の不平不満を口に出すかもしれませんが、割と早く順応するようです。

具体的な課題があって、それを解決するだけの材料もある。──こうした要素が揃うことで、仕上げたいという欲求も生まれているはずです。家庭学習もより実のあるものになるのではないでしょうか。

答えは与えてもらうものではなく、自分の手と頭で作るものと「意識の切り替え」が図れれば、生徒は学習者として好ましい行動・姿勢をまたひとつ獲得したことになるはずです。

ちなみに、終了時のアウトプットタスクですが、記事内で紹介した「導入フェイズで示した問いに立ち戻り、その答えを自分の言葉で作る」というものに加えて、以下のようなパターンもあり得ます。科目や単元の特性、生徒のタイプなどに併せて使い分けましょう。

- 今日学んだキーワード3つ+それぞれの意味を自分の言葉で(生徒に、授業中に出てきたキーワードを3つ選ばせ、それぞれについて「何を意味するか」「なぜ大事か」を1〜2文で書かせる。)

- 隣同士で「今日学んだこと」を1分で伝え、質問で返す(生徒Aと生徒Bのペアで、先にAがBに対して「今日の授業の内容を1分で説明」、Bはそれに対して質問。終えたら交代してもう1セット。)

- マインドマップ・簡易図にまとめる(生徒に「中心に今日のテーマ」を書かせ、その周りに関連する概念、理由、具体例を矢印や線でつなげて、簡易マップを作らせる。出来上がったら隣同士で批評。)

実技実習系の科目や、実践要素が多かった授業では、「振り返り」を行わせることで、5分という枠に収まる「アウトプット」としましょう。形だけでなく、メタ認知の向上に併せて「要求する思考の水準」を高めていきましょう。cf. 思考や判断の力の要求水準で難易度の調整

まとめページ「終了時の工夫で成果を高める」に戻る。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一